di Leda Bubola /Una faccenda “naturale”

di Leda Bubola /Una faccenda “naturale”

Esiste la brutta abitudine di attribuire alla donna una capacità innata alla maternità ed esiste, parallelamente allo stereotipo appena delineato e attaccato dal femminismo in modo discutibile, la brutta abitudine delle donne di considerarla, appunto, una faccenda naturale.

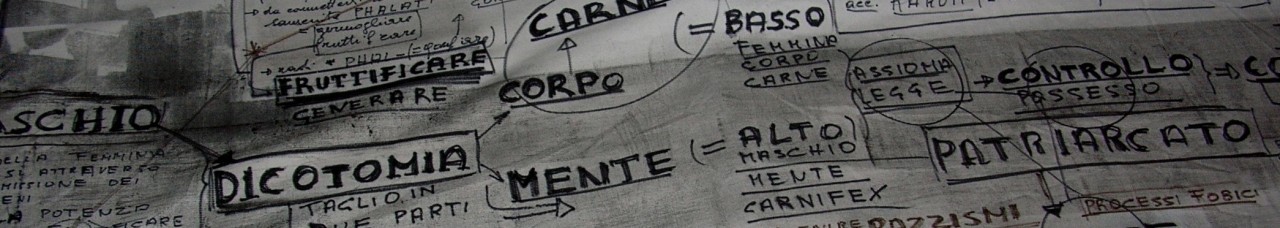

A questo proposito, apparentemente banale, ho molto da dire, partendo dalla mia esperienza personale. Come ho già sostenuto più volte e in linea a quanto è stato già profondamente analizzato in altri articoli di questo blog, i modelli, i ruoli patriarcali, sono qualcosa che noi donne abbiamo, che lo vogliamo oppure no, interiorizzato. Non a caso le donne della seconda ondata del femminismo italiano hanno avviato la loro mobilitazione politica attorno alla tematica del corpo e, più precisamente, attorno al tema del rapporto delle donne con il proprio corpo. Tale tematica non può che implicare necessariamente il rapporto delle donne con lo stereotipo, o meglio, gli stereotipi, che le definiscono socialmente.

E infatti Luce Irigaray nel suo bellissimo saggio Questo sesso che non è un sesso, parte proprio dagli stereotipi per dimostrare, attraverso riferimenti filosofici e psicanalitici, che la sessualità femminile non si adegua alle definizioni attribuite dal sapere maschile ma che, anzi, le decostruisce per il solo fatto di essere analizzata. D’altronde Irigaray – come fa Cavarero nel suo ultimo libro, ma non solo, Inclinazioni, Critica della rettitudine e come fa Paola Zaretti in alcuni seminari centrati sul tema della sessualità femminile affrontata a partire da Freud – non parte da ciò che dicono le donne a proposito della sessualità femminile, ma parte da ciò che ne dicono gli uomini.

È necessario chiedersi da dove derivi la necessità di parlare di sessualità femminile a partire dal sapere maschile anche se la domanda potrebbe, per certi versi, apparire banale. È evidente che l’obiettivo è quello di svincolarsi da un sistema di rappresentazioni nel quale non ci si sente chiamate in causa, nel quale ci viene privata la possibilità di essere ciò che siamo. E lo si fa a partire dallo stesso linguaggio e dalla stessa cultura che ci ha ingabbiato togliendoci la facoltà di esprimerci, pur nelle nostre contraddizioni.

Questo è proprio il fulcro del problema, di cui non mi stancherò mai di sottolineare la rilevanza: come svincolarsi da un sistema che prima di tutto funziona e agisce dal nostro interno? E, soprattutto, come si fa a capire ciò che è autentico in noi e ciò che invece è condizionato culturalmente, ciò che abbiamo fatto nostro, interiorizzandolo e fornendolo di un valore commisto a credenze ed emozionalità?

Il tema della maternità sembra essere centrale, non solo per la rilevanza politica che sta avendo in questi ultimi tempi, ma anche perché fornisce un chiaro esempio della difficoltà sopra delineata, che consiste nel saper discernere ciò che è proprio e ciò che non lo è. È banale, anche se di questi tempi sembra necessario ribadirlo, – vista la totale assenza di riflessioni e argomentazioni attorno al tema della 194 comprovata dagli ultimi molesti accadimenti – che per capirsi occorre necessariamente partire da sé.

Colgo l’occasione per porvi, con questo mio breve intervento, alcune domande che mi sono fatta nella mia vita a proposito della mia esperienza di corpo e sessualità, domande che chiamano in causa necessariamente il sostrato culturale e il periodo storico al quale appartengo. Nonostante la seconda ondata di femminismo e nonostante il tanto e proclamato lavoro sulle tematiche di genere, posso dire di non aver avuto minimamente modo di conoscere il mio corpo né di riflettere sulla mia sessualità. Si è operata di fatto una censura portata avanti sia in ambito familiare che in quello culturale. Del secondo, che appare di maggior rilievo in questa sede, ricordo solamente un libretto consegnatoci durante la terza media, un libretto a dir poco sconvolgente poiché trattava di una storia di AIDS contratta da un ragazzo che aveva avuto un rapporto sessuale senza utilizzare alcun metodo contraccettivo. Dunque fu quella la mia prima immagine del sesso, fui sottoposta a una sorta di terrorismo psicologico che probabilmente aveva lo scopo di proteggermi dal male. Senza entrare nel merito di un’analisi ‘di genere’ del suddetto libretto a cui sono stata sottoposta, mi limito ad osservare come un profondo senso di orrore e di colpa è necessariamente derivato da questo argomento che, pur costituendo un’importanza notevole per me visto il periodo di cambiamento a cui il mio corpo si sottoponeva, è stato presto accantonato nella parte che chiamo ironicamente, incosciente.

L’alternativa, infatti, era unicamente quella di guardare al di fuori di me, alle rappresentazioni della sessualità maschile e femminile proposte dai media, dalla cultura e dalle opinioni che circolavano tra i giovani e le giovani della mia generazione e che attingevano, naturalmente, dallo stesso sostrato stereotipico.

Ritorna a questo proposito il punto cruciale in precedenza delineato che si inserisce tra il livello di rappresentazione di sé fornito dall’esterno e fortemente influenzato dal sistema patriarcale, e come noi stesse ci interpretiamo alla luce degli strumenti di cui siamo fornite. È chiaro che questa fase, riscontrabile a proposito della sessualità ma speculare ad altre dimensioni della nostra vita ad essa connesse, rappresenta tutt’oggi un problema non ancora superato. E la domanda che sorge spontanea è: possiamo fidarci di noi stesse? Fin dove le nostre scelte, inclusa quella della maternità, sono influenzate da un’immagine di noi che abbiamo introiettato dall’esterno e dove, invece, possiamo coglierci autentiche?

Non credo che si possa tracciare un confine netto tra i due livelli, come non credo che sia possibile svincolarsi completamente dai condizionamenti culturali, ma credo, e questo è il proposito che condivido con le donne con cui collaboro a questo blog, che sia possibile riflettere su se stesse per raggiungere un livello di consapevolezza tale da renderci libere, dove la libertà non è assenza di limiti.

Fino a due anni fa intendevo avere un figlio prima dei venticinque anni. Su questo dato, per fortuna non concretizzatosi, ho riflettuto a lungo perché si è presentato in concomitanza di una relazione molto difficile in cui posso ben dire di essermi appigliata all’idea di un figlio per poter avere qualcosa a cui attaccarmi per mandare avanti una relazione che aveva più a che fare con una follia.

Figlio o figlia quindi, per tenere unito a me un uomo altrimenti privo di ogni interesse per me, figlio o figlia quindi per soddisfare un bisogno o per far fronte ad una paura di abbandono, figlio o figlia come fallo grazie al quale sarei potuta essere, in questo mondo. Posso dire, ora, che l’unica cosa ad avermi salvato da una situazione irresponsabile che avrebbe gravato su di me e su di una creatura innocente, è stato il fatto di aver sempre accusato mia madre di avermi messo al mondo puramente motivata da un suo bisogno. E, su questo punto, si innesta uno dei primi e tanti interrogativi che mi pongo: qual è la differenza tra un sano desiderio di maternità e un impulso in cui si mischiano altri fattori, come un bisogno personale di riconoscimento sociale che passa attraverso l’attribuzione del ruolo di madre? E a cosa è legata questa necessità di sentirsi attribuire uno specifico ruolo? Qual’è la sua valenza? Si può, oggi, nel 2014, con tutti i mezzi di contraccezione disponibili, rimanere incinte per sbaglio? Cosa si nasconde dietro a questo ‘sbaglio’, quali desideri, quali mancanze?

Ma questa tematica porta in campo un altro aspetto che ritengo essere fortemente connesso con l’essere madre, essere figlia. C’è un nesso tra il proprio desiderio di maternità e il rapporto con la propria madre? Cosa può succedere se si mette al mondo una creatura quando ancora questo rapporto non è stato elaborato? Potrebbe una gravidanza inaspettata avere qualcosa a che fare con tutto questo?

L’inconsapevolezza delle madri è certamente anche quella delle figlie. Traslando quest’affermazione ad un livello sociale, possiamo chiederci se le madri, coloro che sono diventate madri, e che hanno fatto il femminismo negli anni cruciali, possiamo chiedere loro, come hanno vissuto quest’esperienza di maternità? Eppure vi è un silenzio tombale. E ad oggi, possiamo rilevare dai testi femministi a nostra disposizione, che esiste uno stretto rapporto tra esperienza della maternità e esperienza di colonizzazione patriarcale. Ma questa è l’unica possibilità?

“Fu facile capire che la mia ri-produzione avrebbe cancellato il mio corpo” scrive Daniela Pellegrini (Una donna di troppo) a proposito della sua esperienza di maternità, quindi esperienza indissolubilmente legata allo stereotipo materno, stereotipo che si fa forte dinanzi a noi nel momento dell’esperienza generatrice. Ma quali sono le alternative? Qual è la verità di tale esperienza? Esiste un modo per viverla senza essere succubi dello stereotipo, senza prendere le cose al naturale come ce le vogliono spacciare per poi farsi ammazzare da una realtà che non vi corrisponde?

È possibile dire anche: “è stato terribile, bellissimo e terribile”, come ha fatto un’amica pochi giorni fa, è possibile prendersi la libertà di denunciare, senza rifiutare, la potenza destabilizzante di una tale esperienza? È possibile, mi chiedo io, prendersi il tempo per pensare prima di mettere al mondo una creatura e decidere di farlo, per quanto possibile, con la consapevolezza della profondità dirompente di tale esperienza? Non è forse in questa riflessione che si cela tutta la responsabilità di mettere al mondo una nuova creatura? Limitarsi a combattere per un diritto, quello di abortire, non nasconde forse il desiderio di scaricarsi di una responsabilità anche nostra? E se fosse stata una responsabilità inconsapevole, senza farsene una colpa, come si può tramutare l’inconsapevolezza in consapevolezza? Non certo ritrovandosi in piazza per lottare a favore di una libertà che nasconde l’ennesima violenza del patriarcato sui nostri corpi. Lonzi e MacKinnon lo sapevano bene, che l’aborto era l’ennesimo strumento di dominio patriarcale, e che, le donne combattendo a suo favore, non facevano altro che reiterare quel processo di dominio che tanto proclamavano e proclamano di voler eliminare.