LIBERATA “SE L’E’ CERCATA?”

CONVERSANDO “A PARTIRE DA ALTRE A PARTIRE DA NOI”

Ciao a tutte e a tutti e grazie per l’attenzione

Apriamo la nostra IV Conversazione dal titolo: “Liberata Se l’è cercata?” con il racconto davvero toccante di Liberata – è questo lo pseudonimo scelto dalla nostra narratrice – che apre alle riflessioni che seguiranno sulla colpevolizzazione della donna oggetto di violenza condensata in quelle tre parole.

UN FULMINE A CIEL SERENO

Gli occhi abbassati, camminavo dondolando sul margine del marciapiede, lui era davanti ma, come sempre, non mi aspettava. Lo vedevo erigersi su di una sottile linea nera, un corpo esile coperto di vestiti logori, sempre quelli, i soliti ormai da molti anni. Odiava il guscio nuovo degli abiti appena comprati, strideva la sua pelle alla novità mal accettata. L’abitudine quietava la sua anima dandogli l’illusione dell’eternità. Eppure la melanconia sgorgava luce da ogni poro della sua pelle bianca e i lunghi biondi capelli erano il segno di una lascivia frenata da un insostenibile desiderio di essere altrimenti. Era stato quello a farmi cadere nella sua trappola, l’incapacità trasfigurata in amore di sé, troppo. Anni prima avevo conquistato la libertà, era piena ma a sprazzi, di una discontinuità che sottovalutavo tutta presa com’ero a godermi il sole primaverile sulla pelle del viso. Sperimentavo l’amore crescere in me, un amore per la vita, per la mia vita, che conoscevo per la prima volta a vent’anni. Avevo l’impressione di poter fare qualunque cosa ma soprattutto di poter essere qualunque cosa, se la vita era un palcoscenico e se le ore nere di malinconia mi facevano odiare quella recita sarcastica, ora, invece, un cambio di polarità mi faceva amare ciò che di me avevo da sempre odiato. Ma ero sola…e la solitudine la digerivo malamente pensando di essere più forte di quel che ero. Ciò che cresceva e mutava in me ogni giorno rendendomi quasi onnipotente nei pensieri non poteva esistere senza l’altro, insomma, le mie parole rimanevano scritte in taccuini fantasiosi e puerili, rimanevano parole mentre i fatti si svolgevano altrove, tra le persone.

Quando lui non mi guarda, cerco la mia immagine sul muro: e vedo solo un chiodo, senza il quadro. (W. Szymborska)

Cercavo qualcosa, o forse ora mi rendo conto, cercavo qualcuno. Qualcuno su cui investire quell’energia in eccesso, qualcuno che trasformasse i miei pensieri in realtà, qualcuno che mi dicesse che ero. Non mi bastava dirmi a me stessa. Fu così che mi ritrovai a guardarlo da lontano, lui che esisteva senza di me, io che senza di lui ormai da tempo non potevo più vivere. Era successo tutto così rapidamente, come un fulmine a ciel sereno, e non sentivo più quel sole che mi riscaldava il viso, toccavo con le mani un corpo che non era più, pensavo pensieri senza sostanza. Mi ritornavano allora alla mente le parole di Medea:

“Parlami, terra, fammi sentire la tua voce! Non ricordo più la tua voce! Parlami sole! Dov’è il punto dove posso ascoltare la vostra voce? Parlami terra, parlami, sole. Forse vi state perdendo per non tornare più? Non sento più quello che dite! Tu, erba, parlami! Tu, pietra, parlami! Dov’è il tuo senso, terra? Dove ti ritrovo? Dov’è il legame che ti legava al sole? Tocco la terra coi piedi e non la riconosco! Guardo il sole cogli occhi e non lo riconosco.” (Euripide, Medea)

“Parlami, terra, fammi sentire la tua voce! Non ricordo più la tua voce! Parlami sole! Dov’è il punto dove posso ascoltare la vostra voce? Parlami terra, parlami, sole. Forse vi state perdendo per non tornare più? Non sento più quello che dite! Tu, erba, parlami! Tu, pietra, parlami! Dov’è il tuo senso, terra? Dove ti ritrovo? Dov’è il legame che ti legava al sole? Tocco la terra coi piedi e non la riconosco! Guardo il sole cogli occhi e non lo riconosco.” (Euripide, Medea)

Ero in uno stato di trance, uno shock troppo forte per il mio esile temperamento di allora, lo guardavo e sapevo che avevo sbagliato, lui mi fissava con quegli occhi di ghiaccio e aspettava che cedessi di fronte alla sua bellezza. Ero per lui il souvenir di un viaggio, una conquista quasi esotica per chi gioca a ritrovare le proprie origini sperdute come fanno molte persone di quel continente senza storia. Ero una fantasticheria proprio come lui era per me. Di sangue nobile la mia presunta origine, di femmina contaminata il mio atteggiamento poco sottomesso, io presunta sostenitrice della libertà femminile non seppi dire di no al momento opportuno.

Mi ritornava lucido il ricordo del primo momento in cui avevo commesso l’errore di abbandonarmi a lui andando contro me stessa. “Ora io – mi dicevo – non ho intenzione di cedere, naturalmente, e mi rendo conto del perché poi una donna può cedere. Perché il bisogno di autonomia entra in tale contrasto col bisogno di amore, e il bisogno di amore è sentito così forte che prende il sopravvento sul bisogno di autonomia. Però questa è la fine.” (C. Lonzi, Vai pure).

E la fine era stata l’inizio, un no non detto per incapacità di difendere la mia autonomia, un bisogno d’amore troppo forte e alle famose parole: “se così non ti va bene puoi andartene”, io non avevo avuto il coraggio di dire nulla ma soprattutto, non avevo avuto il coraggio di prendere le mie cose, di raccogliere i cocci di me sparsi qua e là e varcare la porta di una casa straniera, fatta di un amore solo immaginato perché troppo desiderato. Qualcosa doveva pur esserci di vero in quel colpo al cuore che avevo provato incontrandolo per la prima volta. Qualcosa o qualcuno egli mi ricordò vagamente, pensai subito ad una vita precedente o a una storia ancora non scritta ma predeterminata, incline com’ero a perdermi in queste fantasie allucinatorie che alla fine decisero per me, la mia disfatta. Ero sospinta da una forza incontrollabile che decideva delle mie azioni senza interpellarmi, dalla cavità profonda delle mie viscere si apriva un vuoto incolmabile.

Una mancanza di senso mi spingeva verso chi della stessa mancanza fece il suo motore d’azione, ma di verso opposto rispetto al mio: egli fingeva di brillare di luce propria per attrarre a sé lo specchio della sua bellezza, proprio come Narciso aveva bisogno di un lago in cui specchiarsi egli aveva bisogno di me vuota di forma ma piena di sostanza, e come quelle lampade che attraggono a sé gli insetti per poi ucciderli a tradimento egli, ogni volta e sempre di più, mi teneva in una morsa dalla quale mi alimentava e mi risucchiava allo stesso tempo.

Una mancanza di senso mi spingeva verso chi della stessa mancanza fece il suo motore d’azione, ma di verso opposto rispetto al mio: egli fingeva di brillare di luce propria per attrarre a sé lo specchio della sua bellezza, proprio come Narciso aveva bisogno di un lago in cui specchiarsi egli aveva bisogno di me vuota di forma ma piena di sostanza, e come quelle lampade che attraggono a sé gli insetti per poi ucciderli a tradimento egli, ogni volta e sempre di più, mi teneva in una morsa dalla quale mi alimentava e mi risucchiava allo stesso tempo.

La soggettività denegata alla donna, questa è indubbiamente l’ipoteca con cui si garantisce ogni costituzione irriducibile dell’oggetto: oggetto di rappresentazione, di discorso, di desiderio. Immaginate che la donna immagini, e l’oggetto perderebbe la sua caratteristica (d’idea) fissa. Non sarebbe più il punto di riferimento estremo, più elementare del soggetto stesso, in fin dei conti, poiché il soggetto si regge soltanto in forza d’un effetto di rimando che gli viene da una qualche oggettività, da un qualche obiettivo. Se non ci fosse più “terra” da (ri)muovere, su cui muoversi, da rappresentar(si), ad anche da desiderare (di) possedere, una materia opaca senza consapevolezza di sé, che fondamento potrebbe darsi il “soggetto” per esistere? Se la terra girasse, soprattutto se girasse intorno a se stessa, l’erezione del soggetto rischierebbe di non riuscire nella propria elevazione e penetrazione. Infatti, a partire da che cosa potrebbe alzarsi e su che cosa potrebbe esercitare il proprio potere? In che cosa? (L. Irigaray, Speculum)

Ero entrata in un circolo vizioso dal quale sembrava impossibile uscire, le giornate si susseguivano ad un ritmo quasi compulsivo, non credevo a me stessa e a quella verità che mi si faceva largo nel dolore: nel nostro rapporto non c’era amore perché non si può amare una persona che rinuncia alla propria libertà per acconsentire al volere di un’altra. Nonostante questa consapevolezza che mi ritornava alla mente togliendomi il respiro, sapevo raccogliere enormi quantità di energia che non credevo nemmeno di avere e far fronte, a modo mio, a quella verità insostenibile. L’unica strada alternativa era costruirmi un’altra visione della realtà giustificando ciò che mi stava succedendo. Era un pensiero necessario senza il quale avrei dovuto agire altrimenti, e non ne sarei stata capace. Mentire a se stesse/i è un arte complessa, non sempre, infatti, ci si riesce a convincere profondamente e una parte della menzogna rimane svelata: lo è nei pensieri più intimi, quelli non detti a parole ma sentiti inavvertitamente sul proprio corpo, quasi come una condanna. Da un lato il mio amore cresceva alla vista di un lui sempre più bello e di una me sempre più nulla, dall’altro un odio profondo si univa alla mia disperazione e prendeva a poco a poco il sopravvento.

Di sera ero quasi sempre sola, la forza delle prime notti sveglia fino a tardi aspettando il suo rientro si era affievolita. Le prime volte non prendevo neanche in mano il telefono, lo lasciavo tranquillamente gozzovigliare per la città, tra una birra e l’altra e magari anche tra qualche sorriso indiscreto, sapevo che la sua bellezza non passava inosservata. Non ho mai amato fare altrettanto e non perché non ne avessi la possibilità, semplicemente perché cercavo altro e l’altro per me era lui, l’immagine che mi ero costruita di lui. In fondo, condividevamo la stessa solitudine. Tornava a casa ubriaco, gli occhi attoniti come se si trovasse di fronte alla fine, un’energia oscura l’animava e parlava di piani di distruzione del mondo per opera di persone prive di valori, vuote d’amore. Lo prendevo per le braccia ma non voleva farsi toccare, si chiudeva in bagno per rimanere fermo nella sua disperazione mascherata da sbronza. Forse piangeva… anche se non l’ho mai visto piangere. Il mattino dopo era tutto a posto, come se niente fosse successo, la solita alzata di gomito, nella normalità. Ma le sue parole erano per me profonde confessioni e mi si imprimevano nella mente ad un livello talmente profondo che riuscivo a vederle nei miei sogni, trasfigurate: questa volta mi dicevano la verità e mi parlavano di quella disperazione plasmata da delirio di congiura e mania di persecuzione. Fu allora, durante una di quelle prime notti, forse poco prima del fatidico no non detto che segnò una lunga e rovinosa caduta verso il basso, che capii, guardando i miei pensieri aleggianti sul soffitto della stanza e roteanti senz’ordine apparente come oggetti divinatori, la sua cieca disperazione. E fissando, i miei occhi nel buio della stanza, la parete giallognola di quell’appartamento quasi in uno stato di trance, divenni inavvertitamente la custode segreta di quel delirio, tenuto nascosto come un oggetto prezioso nella cassa intagliata del mio petto. Quando tornava, lui mi guardava e sorrideva, all’inizio, sapeva che sapevo ma non mi lasciava parlare, si appoggiava a me avvolgendosi sul mio corpo quasi come fossi una calda coperta, la mia funzione era tutta lì, il suo amore era tutto questo: lo spazio che gli regalavo, l’energia che gli infondevo con la mia comprensione silenziosa erano per lui sufficienti per mantenersi in vita. Il patto fu suggellato a parole poco dopo, con il mio silenzio, un contratto firmato con il sangue, perché per lui non si poteva fare altrimenti e neanche per me, in quel momento.

Di sera ero quasi sempre sola, la forza delle prime notti sveglia fino a tardi aspettando il suo rientro si era affievolita. Le prime volte non prendevo neanche in mano il telefono, lo lasciavo tranquillamente gozzovigliare per la città, tra una birra e l’altra e magari anche tra qualche sorriso indiscreto, sapevo che la sua bellezza non passava inosservata. Non ho mai amato fare altrettanto e non perché non ne avessi la possibilità, semplicemente perché cercavo altro e l’altro per me era lui, l’immagine che mi ero costruita di lui. In fondo, condividevamo la stessa solitudine. Tornava a casa ubriaco, gli occhi attoniti come se si trovasse di fronte alla fine, un’energia oscura l’animava e parlava di piani di distruzione del mondo per opera di persone prive di valori, vuote d’amore. Lo prendevo per le braccia ma non voleva farsi toccare, si chiudeva in bagno per rimanere fermo nella sua disperazione mascherata da sbronza. Forse piangeva… anche se non l’ho mai visto piangere. Il mattino dopo era tutto a posto, come se niente fosse successo, la solita alzata di gomito, nella normalità. Ma le sue parole erano per me profonde confessioni e mi si imprimevano nella mente ad un livello talmente profondo che riuscivo a vederle nei miei sogni, trasfigurate: questa volta mi dicevano la verità e mi parlavano di quella disperazione plasmata da delirio di congiura e mania di persecuzione. Fu allora, durante una di quelle prime notti, forse poco prima del fatidico no non detto che segnò una lunga e rovinosa caduta verso il basso, che capii, guardando i miei pensieri aleggianti sul soffitto della stanza e roteanti senz’ordine apparente come oggetti divinatori, la sua cieca disperazione. E fissando, i miei occhi nel buio della stanza, la parete giallognola di quell’appartamento quasi in uno stato di trance, divenni inavvertitamente la custode segreta di quel delirio, tenuto nascosto come un oggetto prezioso nella cassa intagliata del mio petto. Quando tornava, lui mi guardava e sorrideva, all’inizio, sapeva che sapevo ma non mi lasciava parlare, si appoggiava a me avvolgendosi sul mio corpo quasi come fossi una calda coperta, la mia funzione era tutta lì, il suo amore era tutto questo: lo spazio che gli regalavo, l’energia che gli infondevo con la mia comprensione silenziosa erano per lui sufficienti per mantenersi in vita. Il patto fu suggellato a parole poco dopo, con il mio silenzio, un contratto firmato con il sangue, perché per lui non si poteva fare altrimenti e neanche per me, in quel momento.

A volte le immagini suggellano la complessità dei nostri sentimenti in un istante sempre di nuovo rinnovato ogni volta che il nostro sguardo si posa su di loro. Era questo il caso di quella grande stampa da lui regalatami, la Medea di Mucha. Me l’aveva portata da un viaggio in Ucraina, insieme ad un quadernetto sul quale scrivere i miei pensieri, era stato un gesto delicato, una debole richiesta di perdono dopo che, ancora una volta, mi aveva lasciata molti giorni da sola. Appesi subito quella stampa sul muro, di fronte al letto. La guardavo ogni giorno al mio risveglio, essa conteneva un segreto, un oscuro avvertimento che respingevo energicamente. La mia forza aveva cominciato a vacillare e le notti di solitudine non mi portavano più il fresco chiarore di un amore rinnovato, io davo ma non ricevevo nulla in cambio e il serbatoio non poteva che esaurirsi, prima o poi. Avevo cominciato ad ingelosirmi per ogni cosa, l’attenzione che egli dedicava più agli amici che a me, i programmi che faceva senza considerare le mie esigenze, le ore in cui mi lasciava lì, quando avevo bisogno di lui. Non potevo lamentarmi, anche se lo facevo, eccome. Ad ogni lamento lui sfuriava indignato perché non era permesso dall’accordo da me sottoscritto volontariamente. Ad ogni rimprovero accumulavo rancore ed esso mi prendeva le mani disegnando l’immagine della mia nemesi. Non ero più quella fanciulla casta ed innocente che desiderava solo il bene della persona amata, stavo diventando qualcosa d’altro pur sforzandomi di mantenermi pura ai suoi occhi. Egli mi trasformava nel riflesso del suo amore scarno e disperato, nella risposta amara a quella coercizione mal tollerata, sentivo l’odio crescere in modo incontrollabile, mi prendeva le mani, agiva senza chiedermi il permesso.

Come quando un uomo pur di non morire di fame scava tra i rifiuti in cerca di qualcosa di commestibile, io mi attaccavo alla falsa immagine che avevo di lui, per nutrirmi d’aria. Poi, non sazia di quel magro pasto, lasciavo le mie mani in preda ai tremiti dell’astinenza, vuoto e dolore agivano per me. Quando non rimanevo sveglia fino a tarda notte con il viso fuori dalla finestra ad aspettare il suo rientro o non lo chiamavo infinite volte per sapere dov’era, mi aggiravo per la città di notte, per incontrare persone che conoscevo di sfuggita. A tratti riuscivo pure a dimenticarmi della situazione in cui ero e dalla quale non riuscivo ad uscire, le espressioni divertite di ragazzi e ragazze mi inebriavano la mente attecchendo sul bisogno di leggerezza di un’anima troppo stretta nella morsa del dolore. Ma il bisogno era troppo ed agivo come in preda ad un delirio di astinenza, non mi accontentavo di tastare, sconvolgevo me stessa e gli altri con le mie azioni, riprovevoli. Era un colpo sferzato a lui, che non mi ascoltava e che non mi amava, ma era un colpo sferzato a me stessa, che non mi ascoltavo e non mi amavo.

Il turbine del delirio aumentava nella sua intensità e le notti insieme si erano trasformate in discorsi ripetuti migliaia di volte, arrotolati su argomentazioni inutili perché il problema non era lì ma all’origine del nostro rapporto, in quell’accordo poco incline alla mia natura e firmato dal mio silenzio. Lui mi feriva ripetutamente ed io mi ribellavo alla sua violenza con altrettanta violenza, lo costringevo a subire i miei comportamenti viziati, a sentire i miei lamenti, lo sottoponevo alle mie crisi d’ansia, lo costringevo a me tradendo il senso vero della parola amore e odiandomi per questo.

La violenza che si esercita è sempre speculare a quella che si infligge a se stessi. La violenza che ci si infligge è sempre speculare a quella che si esercita. E’ questa l’Intelligenza del Male. (S. Natoli, L’esperienza del dolore)

Volevo uscire da quel gioco perverso ma non ci riuscivo, non credevo di averne le forze o forse non lo volevo veramente. Più l’immagine di me crollava di fronte ai miei occhi più l’unica cosa che desideravo realmente era annientarla del tutto, mi odiavo e l’odiavo. Lo distruggevo e mi distruggevo. Una notte uscii con la convinzione di non tornare più, presi un treno in direzione della baia ad est della città, volevo vedere il mare, sentire il vento sussurrarmi alle orecchie, cercavo conforto nella quiete della natura ma allo stesso tempo non sopportavo quel silenzio. Mi scavava nell’anima un rinnovato dolore, prestava i miei polsi al sussulto di un nuovo singhiozzo. Tornai a casa con la convinzione di essere di fronte ad un bivio, lui mi diceva da tempo di tornare in Italia, almeno per un periodo di tempo, sapeva che stavo male e a volte la sua crudeltà si ravvedeva di fronte alla movenza autodistruttiva che prendeva la mia agonia. Io sapevo che se fossi tornata non l’avrei rivisto mai più, se fossi riuscita a ristabilire quella parte sana sopravvissuta di me e a portare avanti l’unica verità che mi era rimasta, non avrei potuto ricominciare con lui, perché le sue condizioni erano per me inaccettabili.

Dire di sì a lui significava odiarlo ed odiarmi, Medea uccise i suoi figli ma con essi uccise anche se stessa, lui mi aveva tradita chiedendomi di tradirmi. Ora potevo decidere di porre fine alla mia vita e con essa alla mia agonia, oppure di tenermi appigliata a quella verità, a quella lucida consapevolezza. Scelsi la seconda.

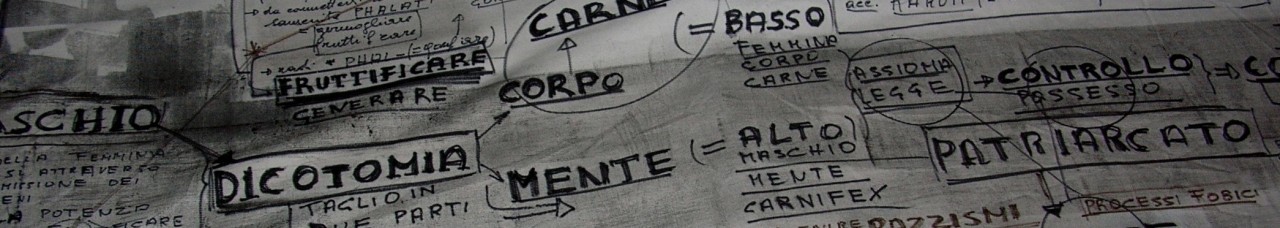

Prima di dare inizio alla Conversazione e di esprimere pensieri, sensazioni e osservazioni su questa struggente testimonianza, facciamo un passo indietro per inserirla nel contesto di un nostro precedente annuncio sul tema della coppia “vittima-carnefice” che suonava così:

Possiamo coltivare un doppio sguardo? Possiamo liberarlo dalla servitù della fissazione mortifera? Quella fissazione – riduttiva e limitante – che lo vuole ora fisso e puntato solo sulla “vittima”, ora tutto centrato solo sul “carnefice?” Possiamo scindere e considerare separatamente queste due figure – che sono invece distinte ma connesse – quando è proprio all’interno di una relazione-connessione che l’una e l’altra godono di uno statuto di esistenza? Quando i processi di soggettivazione e assoggettamento, l’agire e il subire il potere sono due facce della stessa fenomenologia? (Butler)

C’è qualcosa in quel “se l’è cercata” – riferito a una donna oggetto di violenza – che non ci basta e non ci persuade del tutto, qualcosa che riteniamo debba essere oggetto di approfondimento nonostante il tema sia assai delicato per via di possibili “letture” fuorvianti dai risvolti indesiderabili cui potrebbe dar luogo rispetto a quello che è – e intende essere – il nostro primo e unico intento che vogliamo sin d’ora dichiarare: l’esigenza di fare chiarezza su un argomento che, per via della formula con cui viene troppo sbrigativamente enunciato, appare riduttivamente impostato – prima che a noi e forse ad altre/i – a se stesso e alla complessità che gli appartiene. Si tratta, per venire immediatamente al punto, di quel “se l’è cercata”, attribuito alla donna, di cui fa uso la vulgata ogni qualvolta si vuole assolvere un uomo da un gesto violento contro di lei. ”Se l’è cercata” è un’accusa subdola e colpevolizzante la donna che, così formulata, va rifiutata con fermezza.

E tuttavia, se si abbandona lo schema lineare e semplificato della vulgata e l’infelice uso di quella frase per metterla al lavoro all’interno di un altro Luogo, di un’ Altra scena e di un altro Discorso qual è, per esempio, quello che si produce su di sé nel corso di un’esperienza analitica o autocoscienziale, la si vedrà assumere nuovi contorni e arricchirsi di una complessità di significati impensati e imprevisti che aprono le porte a una visione più ampia capace di oltrepassare la soglia puramente ideologica del problema. Ebbene, va detto subito, per via degli eventuali effetti indesiderabili di cui dicevamo, che l’oltrepassamento di quella soglia – che richiede, da parte nostra, lo sforzo supplementare di un diverso approccio al problema e di un ampliamento dello spazio di riflessione rispetto al consueto orizzonte di riferimento in cui l’enunciato ”se l’è voluta” trova posto – esclude ogni ipotesi di assoluzione della violenza maschile e ogni attribuzione di colpevolezza imputata alla donna per una sua supposta complicità. La violenza maschile non può essere mai giustificata e assolta a partire da una condizione di colpevolizzazione della donna che finisce per santificare una licenza a uccidere. Ciò premesso, non possiamo tuttavia non rilevare l’aspetto fortemente deficitario di cui soffrono le schematiche e ricorrenti impostazioni dicotomiche inerenti il problema della violenza maschile contro le donne, sia da parte di chi se la cava iniqua-mente imputando la colpa alla donna (s’è l’è cercata), sia da parte di chi, limitandosi a un approccio esclusivamente ideologico, la smentisce e la nega decolpevolizzandola senza darsi tuttavia la pena di approfondire altri aspetti importanti inerenti la questione. (Va da sé che la violenza cui qui ci riferiamo riguarda quella agita nelle relazioni di coppia). Ecco qualche esempio di questo secondo approccio:

Se l’è cercata”, “ben le sta” si legge (…). E’ il solito errore che si commette in fatto di violenza contro le donne: il problema non va combattuto ammaestrando le ragazza su come comportarsi per non essere aggredite, ma piuttosto concentrandosi sugli uomini e su come non dovrebbero mancare di rispetto all’universo femminile.

O ancora:

Cosa preferite? Che si insegni agli uomini l’accettazione delle decisioni e dell’autonomia femminile e che se una donna non ti accontenta non per questo va odiata e danneggiata o addirittura uccisa, oppure che si insegni alle donne il terrore degli uomini e che se si dice di no ad un uomo si deve poi stare alla larga da lui e dai suoi amici perché c’è il rischio che ti facciano del male o ti ammazzino?

Mi sembrava che se non avessimo tenuto conto dell’inconscio, avremmo presto navigato in pieno delirio (…). In breve, c’era dell’inconscio nella politica e della politica nell’inconscio.

E l’inconscio, piaccia o no, opera costantemente e attivamente nella politica delle donne, anche nella politica di coloro che pensano che liquidare l’accusa “se l’è voluta” ricorrendo all’imperativo della negazione, sia quanto basta a risolvere la questione in modo” politicamente corretto” e con buona pace di tutte/i. Ma non è così.

Che cosa significa tener conto dell’inconscio? Che cosa significa dire – come fa Antoniette – che c’è dell’inconscio nella politica e della politica nell’inconscio?

Significa che non è possibile scindere la dimensione del politico dalla dimensione dell’inconscio, significa nominare due dimensioni talmente inseparabili e connesse che il misconoscimento del valore potenziale dell’una non va senza il misconoscimento del valore potenziale e dell’efficacia dell’altra. Ma significa ancora – ecco il punto essenziale – che l’esito fatale e il meno desiderabile cui si va incontro teorizzando e praticando la loro scissione, è la fuori-uscita dal registro del Politico e la caduta rovinosa – e senza uscita – nell’ideologico.

Se una donna si rivolge a me e motiva la sua domanda dicendomi che ha subito una violenza psicologica, non ho alcun fondato motivo per dubitare, neppure per un istante, di ciò che mi sta dicendo e del vissuto doloroso che inevitabilmente si accompagna al suo racconto. Ma se questa donna durante un percorso analitico continua a raccontarmi della violenza subita collocando se stessa all’interno del racconto sempre e soltanto come oggetto vittima di un sopruso senza mai prendere minimamente in considerazione la possibilità di allontanarsi dall’uomo che sta trasformando la sua vita in un inferno, non posso non chiedermi quali siano le ragioni che tengono la vita di quella donna indissolubilmente appesa alla vita di quell’uomo e farò in modo che, al momento giusto – né troppo presto né troppo tardi suggeriva giustamente Freud – a domandarselo sia lei stessa. E sarà proprio in quel momento, nel momento in cui lei inizierà a porsi questa domanda, a chiedersi qual è la sua parte nella situazione di cui si lamenta, che qualcosa potrà modificarsi nella sua posizione e che il passaggio dalla condizione di oggetto-vittima di un sopruso perpetrato ai suoi danni, alla condizione di un soggetto che si interroga su di sé per capire dove affondino le radici che le impediscono di liberarsi dal giogo che la tiene in ostaggio alla mercé dell’altro, sarà possibile.

Questo passaggio – che contiene una domanda inaggirabile e ineludibile da rivolgere a se stesse/i – è tuttavia possibile solo se quell’ostacolo che si chiama “resistenza” – e che rende l’analisi un’esperienza tanto temibile (come la peste, diceva Freud), da essere rifiutata e rimpiazzata da pratiche palliative spesso inidonee allo scopo – viene superata. Chiedersi se ci sia, quale sia e in che misura ci sia, in generale, nelle vicende che ci capitano e di cui ci andiamo lamentando – violenza inclusa – una nostra parte, non comporta in alcun modo un giudizio di colpevolezza e, tantomeno, una condanna, ma genera e mobilita e attiva un desiderio di ricerca di consapevolezza acquisibile attraverso una pratica di parola che, “rendendo conscio l’inconscio”, restituisce a noi stesse un sapere insaputo, una consapevolezza che ignoriamo o che preferiamo ignorare. E’ a partire dall’acquisizione di questo sapere, derivante da un’esperienza analitica o autocoscienziale, che possiamo individuare e riconoscere in una nostra scelta – quale che essa sia, inclusa quella, per restare in tema, di un uomo violento come partner – non solo le motivazioni inconsce legate alle vicissitudini della nostra storia individuale che ci portano a dire di Sì a un certo tipo di uomo piuttosto che un altro, ma anche, più in generale, l’influenza determinante di un dis-ordine simbolico portatore di patologia nella relazione uomo-donna. E’ infatti all’interno di tale ordine-disordine che l’interiorizzazione del primato di una supremazia maschile e di una subalternità-inferiorità della donna – e la polarità attivo-passivo che ne deriva – si costruiscono. Ma se è vero, come crediamo, che l’acquisizione di una consapevolezza su di sé, sia la via più indicata per liberarsi da una condizione di sudditanza, ne deriva che l’unica “colpa” individuabile in quel se l’è cercata, consiste nella mancata acquisizione di questa presa di coscienza, nel perdurare dunque in uno stato di ignoranza o, peggio ancora, nel rifiuto di una “volontà di sapere” che a tale ignoranza potrebbe porre rimedio. Come dire che se c’è una “colpevole”, questa è l’ Ignoranza.

Il racconto di Liberata è, al riguardo, illuminante:

Ero entrata in un circolo vizioso dal quale sembrava impossibile uscire (…), non credevo me stessa e a quella verità che mi si faceva largo nel dolore: nel nostro rapporto non c’era amore perché non si può amare una persona che rinuncia alla propria libertà per acconsentire al volere di un’altra. Nonostante questa consapevolezza che mi ritornava alla mente togliendomi il respiro, sapevo raccogliere enormi quantità di energia che non credevo nemmeno di avere e far fronte, a modo mio, a quella verità insostenibile. L’unica strada alternativa era costruirmi un’altra visione della realtà giustificando ciò che mi stava succedendo. Era un pensiero necessario senza il quale avrei dovuto agire altrimenti, e non ne sarei stata capace. Mentire a se stessi è un arte complessa, non sempre, infatti, ci si riesce a convincere profondamente e una parte della menzogna rimane svelata: lo è nei pensieri più intimi, quelli non detti a parole ma sentiti inavvertitamente sul proprio corpo, quasi come una condanna.

C’è una “verità” che nel dolore si “fa largo”, una verità intuita e percepita ma “insostenibile” alla quale Liberata, incapace com’è di credere a se stessa e di fidarsi di sé, non crede: c’è la lucidissima consapevolezza che l’amore è altro da quello che lei vive.

Ebbene, con questo racconto e con i preziosi spunti di riflessione che ci offre, diamo inizio a Conversando con la Lettera che Maria ha voluto dedicare a Liberata.

A Liberata

Quello sguardo melanconico e assai seduttivo, dentro una bellissima cornice bionda, ti ha attratta, sequestrata e poco più in là, con-fusa. Incrociando il tuo, disse: “ho bisogno di te, (perciò) ti amo”.

I suoi bisogni desideri pensieri sono diventati i tuoi. Sei diventata il suo guscio, come Quella madre che rinuncia, sacrifica tutto e dipende in tutto da quell’essere nell’illusione di proteggerlo, salvarlo, cambiarlo: amore simbiotico. È un’attrazione biochimica l’innamoramento, ma non solo: è dettato dall’inconscio dove riposano stereotipi, modelli, idealizzazioni…ad esempio: una donna è tale se ha accanto un uomo che la protegge, che le dà sicurezza che la completi, che le dà dei figli, ed è tale se gli appartiene e vive in funzione di lui e di loro. Soddisfare i bisogni dell’altro ti gratifica, ti fa sentire indispensabile, unica, tu hai bisogno del suo bisogno per dirti “che sei”. Sei brava buona comprensiva dolcissima bellissima…sei proprio da amare, dai senso alla sua esistenza, riempi il suo vuoto e in quello ti perdi: legame malato che trasforma l’illusione d’amore in odio. Pur sapendo che l’odio ti distruggeva ogni giorno di più, che non sapevi più chi eri (con-fusa) hai preferito resistere, giocare a far la vittima/schiava del tuo padrone, schiava in realtà, dei tuoi sensi di colpa, della tua paura della solitudine, di non appartenere più a nessuno, del giudizio degli altri, finché non ti sei liberata di tutti gli stereotipi sull’amore, sul formato donna che gli altri hanno scritto/depositato a tua insaputa e forse anche con un tuo tacito/complice assenso, nel tuo inconscio. Ti sei liberata di lui? Hai liberato lui, con elaborato, scelto distacco (preferisco: separazione). E ti sei messa in relazione con te. Dopo un lungo esercizio di autocoscienza hai fatto il vuoto di tutto ciò che non sei tu e quindi con chiara consapevolezza e determinazione sei partita da te. Forse, in parte, “te la sei cercata”, anche se ritengo certe esperienze necessarie alla propria evoluzione: hai prodotto lunga ed eccessiva resistenza a riconoscere i tuoi desideri, bisogni, diritti, ad autorizzarti a esprimerli ed esprimerti; hai cercato di tenerlo legato a te nonostante… addebitandogli la causa del tuo malessere, del tuo odio, della tua distruzione; hai subìto il contratto di convivenza; ti sei limitata a infantili lamentele e recriminazioni; hai delegato la tua vita… eppure sapevi di essere una donna libera, autonoma, responsabile delle tue scelte. Ora lo SEI!

Ti ho parlato come parlo a me e come mi aspetto che le altre/gli altri lo facciano con me.

Lorella: Non posso che iniziare questa conversazione con un elogio alla grande capacità di questa donna di fotografare, in poche righe, un vissuto emotivo che appartiene a molte donne e, al contempo, una capacità di introspezione e analisi di sé che appartiene a poche. La vita quotidiana e quella professionale mi hanno portato a entrare in confidenza con moltissime donne per le quali la normalità della relazione con l’uomo assume esattamente i contorni tracciati dal racconto, seppure a volte con sfumature differenti, ovvero di storie d’amore con uomini trascuranti e assenti, nella migliore delle ipotesi e aggressivi e violenti – verbalmente e fisicamente – nella peggiore; uomini che nonostante questo, o forse proprio per questo, avevano a fianco queste donne disposte a tutto pur di condividere anche solo pochi momenti – e che momenti… – con loro. Le immagini dell’uomo “bello e dannato” e dell’amore possessivo e ossessivo che ci lascia con il fiato sospeso che emergono da questo racconto ci sono molto familiari: sarà che fin da piccole ci insegnano ad essere dipendenti da qualcuno, a cercare qualcuno che ci possa “proteggere” e che possa aiutarci a dare un senso alla nostra esistenza e sarà che quotidianamente, nei vari contesti di vita, continuiamo a scontrarci con situazioni e relazioni che ribadiscono che l’unico modo per definirci ed esistere è la presenza dell’uomo. Mi ha molto toccato quella frase del racconto in cui si dice “ero sospinta da una forza incontrollabile che decideva delle mie azioni senza interpellarmi” perché è decisamente efficace nel descrivere il piano su cui agisce questo sistema simbolico, ovvero il piano più profondo, intimo e spesso impenetrabile dalla ragione, presa com’è a costruirsi apparati anche complessi di motivazioni e giustificazioni che le permettano di mantenere quell’equilibrio che le deriva dalla conformità sociale. Dopo tutto, la sociologia e la psicologia sociale ci insegnano che l’immaginario sociale si costruisce di stereotipi che hanno un’esistenza autonoma e quasi coercitiva rispetto ai soggetti: a livello micro, dell’individuo, il genere si può “fare e si disfare”, come sostiene la Butler, ma a livello macro la resistenza al cambiamento di tali stereotipi è decisamente forte proprio perché il cambiamento, per essere tale, non va a toccare solo l’apparato cognitivo ma, soprattutto, quelle sfere molto intime e profonde dell’essere. Nell’ambito delle relazioni di genere, più che in altri, ci accorgiamo quindi che non basta affermare e sostenere principi differenti da quelli che sono sempre stati, per la forza con cui continuano ad esistere in ognuno di noi, quelli interiorizzati fin da piccoli. E allora ci viene “istintivo” tollerare e giustificare comportamenti trasgressivo/aggressivi dell’uomo perché questi fanno parte dell’immagine sociale dell’uomo cosi come ci è stata trasmessa; ci viene “istintivo” esprimere giudizi negativi nei confronti delle donne che cercano alternative esistenziali differenti rispetto a quelle della moglie e della madre perché abbiamo nel profondo il pregiudizio che una donna debba fare solo quello per poterlo fare bene e per essere utile alla società. Per questo quella infelice frase su cui siamo chiamate a riflettere, “Se l’è cercata”, è cosi familiare da passare spesso inosservata e da comparire in modo meno esplicito nella complessa architettura dei discorsi che si ascoltano e si leggono, ad esempio, sui giornali quando si verifica l’ennesimo femminicidio o violenza. Nessuna pietà per quella “madre di 4 figli” che scompare nel nulla, lasciando questo povero marito da solo a provvedere ai figli; ma ci deve sicuramente essere una ragione per cui quell’uomo ha deciso di ammazzare la moglie che deve aver fatto qualcosa che non andava… questo è il messaggio che continua a passare e che sembra cosi difficile da demolire: ce l’abbiamo cosi dentro che anche se facessimo lo sforzo di pesare ogni singola parola che diciamo e di esprimerci nei termini di quel cambiamento che vorremmo vedere nelle relazioni uomo-donna da qualche parte ritornerebbe fuori, in vesti differenti, per riconfermarci che ci stiamo opponendo a qualcosa di più grande di noi. Parlo al plurale perché anche a me è successo di pronunciare in modo istintivo, tra e me e me, questa frase per poi trovarmi in forte imbarazzo per averlo potuto pensare, e credo di non allontanarmi dalla realtà se affermo che la stragrande maggioranza di noi l’ha fatto, almeno una volta nella vita: in quell’occasione avevo 17 anni e avevo sentito di una ragazza della mia età, descritta come un’ubriaca in minigonna che girava sola alle 2 di notte, che era stata vittima di un’aggressione che, grazie a Dio, non si era conclusa con una violenza sessuale. Devo ringraziare la mia volontà di crescere, di riflettere su di me come donna, di ascoltarmi nel profondo e di trovare una strada tutta mia per definirmi ed essere, che mi hanno fatto progressivamente distanziare da questi “istinti” e capire quanto di patologico possa esserci nell’ordine simbolico in cui siamo immersi. Credo che la consapevolezza di sé e delle forze che agiscono su di sé siano fondamentali non solo alla crescita personale ma anche a quella sociale e debba coinvolgere le donne quanto gli uomini, che molta responsabilità hanno nel mantenimento di questo status quo. Purtroppo il percorso che permette di giungere a tale consapevolezza è molto destabilizzante, lungo e complesso, per cui molte persone non sono in grado di sostenerlo preferendo quella rigida conformità sociale che consente di rimanere protetti e al riparo o di conservare il proprio potere sull’altro. Cosi, per alcune donne non esiste la possibilità di “essere altrimenti” e di farsi travolgere da quella vocina dentro di sé che cerca di dire loro che quella relazione è tossica, non esiste la possibilità di andare contro alle aspettative degli altri e porre fine a una relazione per il proprio bene ed anzi, spesso non esiste nemmeno questa vocina dentro di sé che suggerisce di fermarsi a riflettere. La propria realtà è chiusa in quella realtà, si diventa impermeabili a qualsiasi possibilità di essere e pensare diversamente, si trova sempre una giustificazione razionale plausibile e incontrovertibile che la propria vita non possa che essere quella: “l’unica strada alternativa era costruirmi un’altra visione della realtà giustificando ciò che mi stava succedendo”. Resta da chiedersi, in definitiva, se un tale atteggiamento o strategia di vita configuri una qualche forma di responsabilità, almeno dal punto di vista del rapporto del soggetto con se stesso perché dal punto di vista di una società che richiede conformità per esercitare controllo non sono certamente prefigurabili colpe o responsabilità visto che nessuna regola è infranta e nessun danno è commesso, essendo la riproduzione di queste dinamiche fortemente richiesta e incentivata.

Paola: Colpa e responsabilità: ecco due parole importanti su cui dovremmo provare a far chiarezza. Non siamo colpevoli del nostro inconscio dal momento che non possiamo essere “colpevoli” di non sapere ciò che non sappiamo (inconscio), siamo tuttavia “colpevoli” – nel senso di responsabili – del nostro non voler sapere nulla sulle nostre pulsioni, sul nostro inconscio, su ciò che, attraverso un percorso in grado di “renderlo conscio” – direbbe Freud – potremmo invece “venire a sapere”, a conoscere su e di noi stesse/i e sui meccanismi che guidano e regolano e motivano alcuni nostri comportamenti che ci danneggiano. In questo percorso consistono, in definitiva, sia un’analisi che una pratica di autocoscienza, due esperienze che, nonostante le differenze e le criticità altrove rilevate, hanno in comune il “partire da sé” che non ha lo scopo di distogliere lo sguardo dall’uomo – come sempre si è fatto per agevolarlo – interrogando se stesse sulle ragioni per le quali si subiscono delle condizioni di vita invivibili anche quando rappresentano una costante minaccia di morte, ma ha lo scopo di promuovere e di coltivare, invece, la ricchezza di una visione capace di contemplare un doppio sguardo: sull’altro e su di sé, sul “carnefice” e sulla “vittima”.

Leda: Mi sembra, Lorella, che tu metta colpa e responsabilità sullo stesso piano ma se ci pensi bene non lo sono. Un conto è giudicare (colpa) un conto è capire (responsabilità). Se io capisco che ho agito la mia parte, non significa che la colpa di tutto è mia, significa che capisco perché mi sono messa in una tale situazione (condizionamenti sociali, culturali e relativi alla propria storia personale) ma probabilmente in quel momento non avrei potuto fare altrimenti (assoluzione dalla colpa) perché il bisogno di reiterare qualcosa di antico e la mia incapacità a cercare un rapporto sano (per le stesse motivazioni sopra elencate) non mi permettevano di fare altrimenti. Quindi non mi colpevolizzo ma voglio capire perché questa è l’unica strada (percorso analitico) per smettere di rimettersi in tali situazioni autodistruttive. In altre parole l’assunzione di responsabilità é concorrente alla presa di coscienza di aver svolto una parte nella faccenda.

Lorella: Certo Leda, ero arrivata li, ma il punto è che la responsabilità implica capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Ma se accetto l’idea che esista qualcosa di coercitivo che possa agire su questa mia capacità e influenzarla… non so, forse ci vorrebbe un altro termine più mitigato, perché dal mio punto di vista il riconoscimento di questa coercizione esterna è come se dispensasse l’individuo dalla coscienza stessa della coercizione. Cioè, in molti casi di donne che subiscono violenza con cui sono entrata in contatto il livello di conformità agli stereotipi è cosi alto che è difficilissimo farle arrivare alla coscienza, e l’elemento della volontà/capacità è a sua volta influenzato dai contesti che si frequentano che possono indurre o meno ripensamenti su di sé. Come dire, bisogna pure avere la fortuna di frequentare contesti che mettono in discussione le regole e pian piano ci convincono delle alternative.

Leda: Il problema e si può riassumere in una domanda: qual è il grado di libertà di agire altrimenti, in contesti dove l’ “altrimenti” non è contemplato, ovvero in contesti in cui una via alternativa non è nemmeno considerata?

Paola: Capisco le perplessità di Lorella che mi danno l’opportunità di chiarire un punto importante sin qui trascurato che può ingenerare equivoco e confusione: la tensione e l’aspirazione verso una meta – la presa di coscienza, in questo caso, da parte di una donna, della sua condizione di schiavitù, realizzabile attraverso delle pratiche utili a tale acquisizione – non implica automaticamente che ciò sia obbligatorio o universalmente possibile. Se così fosse, avremmo risolto il problema della violenza uomo-donna e non ci sarebbe più bisogno nè di psicanalisi, nè di terapie e neanche… di femminismo e devo dire, in tutta sincerità, che una tale eventualità non solo non mi dispiace ma la trovo desiderabile.

Cinzia: “Cercavo qualcosa o meglio cercavo qualcuno che mi dicesse che ero”. Questo scrive Liberata. Più che ricerca, questa mi suona come un’attesa, l’attesa della Bella addormentata e del bacio del principe che la sveglierà. Questa attesa di qualcuno che ti cambierà la vita è un qualcosa che ho riscontrato spesso nelle storie delle donne, a volte questo qualcuno è il “vero amore”, a volte rappresenta il meno peggio, il grimaldello per uscire, per scappare, da una situazione familiare insopportabile. E subito dopo le stesse donne aggiungono che certo già dal fidanzamento si erano rese conto che c’era qualcosa che non andava, ma che erano certe che con il loro amore lui sarebbe sicuramente cambiato, pronti per vivere per sempre “felici e contenti”. Ma poi può capitare che Il principe azzurro bello, buono e dolce dei nostri sogni si rivela il Bello e dannato E lì scatta la trappola. Quante volte ho sentito dire, anche da donne: “ma come ha fatto a rimanere in quella situazione, io non resisterei un minuto, quello che le è accaduto se l’è cercato….”. Ammetto, c’è una parte di me che si ribella, ma un’altra parte che riesce a capire e a comprendere. Intanto, così come a volte può essere lungo il processo di “asservimento”, può essere altrettanto lungo quello di presa di consapevolezza. Mentre le dinamiche del primo processo sono chiare – le storie sono infatti, di base, molto simili e i passaggi dalla violenza psicologica a quella fisica seguono tappe incredibilmente fisse – quello che varia e che per me rimane ancora e sempre un mistero affascinante, è il percorso di presa di consapevolezza prima e il successivo passaggio all’azione. Questo percorso può essere molto lungo, fatto di false partenze, ritorni, decisioni e ripensamenti, a volte un passo avanti e tanti indietro. Conta molto in questo percorso il tipo di sostegno che la donna riceve. Contano molto i nastri che girano nella sua testa: la donna deve sempre cercare di salvare il matrimonio, se un rapporto finisce è colpa della donna, i figli hanno bisogno di un padre, comunque: “a prescindere da quello che ha fatto a me è comunque un buon padre, devo dargli un’altra possibilità, cambierà, a modo suo mi ama, è tutto sotto controllo…”. Ma, e questo lo voglio dire chiaro, non conta la “consapevolezza” a parole, ho visto donne “in carriera”, “femministe” apparentemente indipendenti sotto tutti i punti di vista, trovarsi “vittime” di situazioni disastrose. Conta la famiglia nella quale si è vissute/i e i suoi modelli. Ho ascoltato nel tempo storie di donne appartenenti alla stessa famiglia o acquisite, dove è chiaro che solo la consapevolezza può spezzare catene di dolore…Ma questa consapevolezza, dicevo, ha bisogno di tempo per emergere, e di sostegno. A volte capita che una donna ci chiami sull’urgenza, poi sparisce e può richiamare anche dopo due anni. Nel frattempo la situazione obiettiva è sicuramente peggiorata, ma in lei si è fatto largo un pensiero di salvezza, un’esigenza di uscire fuori e questa esigenza viene da noi ulteriormente stimolata, rafforzata. Cosa ha fatto scattare questa esigenza? Cosa ha determinato il passaggio dal continuare a sopportare al non riuscire più a farlo? Una donna mi ha detto: “Quel giorno stava ripetendo le stesse cose che mi diceva sempre, e io mi dicevo sempre che era mio marito e quindi…ma quel giorno l’ho guardato, e ho capito che dovevo andare via, mi dovevo salvare. Ho aspettato che andasse a riposare, ho aperto la porta e senza portarmi niente (la donna non aveva figli) sono andata via”. E non è più tornata. Raccontava la sua storia con gli occhi chiusi, e con gli occhi chiusi l’ha raccontata ai carabinieri del suo paese dove fece la prima di tante denunce. L’ho incontrata tempo dopo, irriconoscibile: aveva perso quasi venti anni e riacquistato la sua autonomia, si era “salvata”. Ed è strano come all’inizio queste storie nascano, appunto, con un principe che viene a salvare e finiscono con una donna che si salva da sola. Ma non direi la verità se non dicessi che la consapevolezza dell’accaduto e la scelta della denuncia è sì la fine di un percorso, ma anche l’inizio di un altro. Il percorso giudiziario può a volte durare anni e annientare qualsiasi energia. Sto pensando, in particolare, a una donna che sta combattendo da anni nelle aule di tribunale, con il nostro sostegno, e che è, giustamente, allo stremo delle forze fino al punto di arrivare a dire: “se avessi saputo non avrei fatto tutto questo“. Anche in questo caso possiamo dire che se l’è andata a cercare?

Lorella: Vero e coinvolgente. Mi fa dire che quella cosa che scatta a un certo punto, a qualcuna non scatta. Perché?

Cinzia: Infatti in alcune non scatta questo bisogno di salvezza, anzi, al contrario una donna mi ha detto: “Anche se prima o poi mi ammazza, non lo posso lasciare, ha bisogno di me”. Un’altra, raccontando violenze inaudite, sosteneva di tenere la situazione sotto controllo e non si sentiva ancora pronta. Le situazioni di violenza si assomigliano, alla fine, un po’ tutte, cambia molto, invece, la reazione della donna.

Cinzia: Pulsione di vita e pulsione di morte?

Paola: Direi che se non si tiene nella giusta considerazione e non si dà il giusto peso alla pulsione di morte – contestata a Freud da alcuni detrattori – è piuttosto difficile comprendere e giustificare certi comportamenti. Non basta affermare razionalmente di volere il proprio bene. A volte, questo desiderio di “bene”, pur enunciato, è palesemente smentito dalle scelte che facciamo e che, come si evince dal racconto di Liberata, vanno in una direzione diametralmente opposta.“Cercavo qualcuno che mi dicesse che ero” – scrivi – come se il tuo essere fosse ontologicamente legato alla parola di qualcuno cui spetta dire che sei, come se senza questa parola tu non fossi, non potessi essere. Mi fa venire in mente la fase dello specchio, dell’infans tenuto in braccio dalla madre che può riconoscere l’immagine di sé solo attraverso la presenza dell’Altro. “E non sentivo più quel sole che mi riscaldava il viso, toccavo con le mani un corpo che non era più, pensavo pensieri senza sostanza”. Meglio non avresti potuto descrivere come l’amore – l’amore patologico intendo – possa trasformarsi nella più radicale e brutale forma di espropriazione, estraneamento e annichilimento di sé: dal corpo…fino al pensiero. E avverto nel tuo riferimento alle parole pronunciate da Medea: “Parlami, terra… fammi sentire la tua voce!…Parlami sole! – dove è ancora una volta la parola e la voce dell’altro (della terra del sole, della pietra e dell’erba) ad essere invocata, il punto tragico forse più alto dell’ esperienza da te vissuta. E’ così?

Liberata: Si, è così.. la difficoltà maggiore che ho incontrato è stata quella di assumere su di me la consapevolezza della solitudine radicale, di esistere indipendentemente dall’altro/a. Era questo che non accettavo, perdere l’altro/a significava perdere me stessa, l’assenza era privazione del mio stesso essere. Ricreavo le condizioni per rievocare quello strappo mal digerito che una violenta separazione da mia madre – da me voluta – aveva provocato, avevo bisogno dell’altro per esistere ma, allo stesso tempo, non sopportavo quel genere di relazione simbiotica che Maria ha così ben descritto, insomma, avrei voluto – e ci ho provato con tutta me stessa – porre basi diverse a questa relazione ma i nodi non erano ancora sciolti e non avevo gli strumenti interiori per rimanere radicata in me. Ricordo alcuni momenti di disperazione profonda nei quali il senso di nullità invadeva la mia persona fino al punto da farmi desiderare di non vivere più. Ma c’era anche qualcosa d’altro… sentivo, in quei momenti di dolore acuto, di appartenere a me stessa, che ero io a soffrire e che, grazie a quella sofferenza, la terra ricominciava a parlarmi e con essa il mio corpo. Questo punto tragico è stato forse necessario, come rilevano anche le parole di Maria, a farmi compiere quel passo non più verso l’altro ma verso me stessa.

Paola: Liberata, parli di una “fine che è già all’inizio” e che consiste in un “no non detto”, nell’esserti abbandonata a lui andando “contro te stessa”, nell’incapacità, in definitiva, di far coesistere bisogno di autonomia e bisogno d’amore. Ma è solo all’interno di una una visone patologica dell’amore – di un amore incompatibile con la libertà – che questi due bisogni sono inconciliabili. Non è un caso che quando scrivi “Ero sospinta da una forza incontrollabile che decideva delle mie azioni senza interpellarmi” è a una dimensione di schiavitù ciò cui fai riferimento. Vorrei tornare un attimo al lungo brano che abbiamo letto perché è proprio lì che la questione della consapevolezza, più volte evocata da Liberata, entra in gioco. Sembra, da ciò che scrivi, che tu, pur essendo almeno in parte consapevole di ciò che ti stava accadendo, non volessi prenderne atto. Per poter dire: ”non credevo a me stessa e a quella verità che mi si faceva largo nel dolore”, bisognava pur avere avuto di quella verità una qualche percezione, un qualche sia pur vago sentore. E la verità insopportabile di cui si tratta, è la mancanza d’amore che però tu imputi, in una qualche misura, anche a te stessa nei riguardi di te stessa: “nel nostro rapporto non c’era amore perché non si può amare una persona che rinuncia alla propria libertà per acconsentire al volere di un’altra…”. La conferma della presenza, in te, di un certo grado di consapevolezza nell’accondiscendere a quello che era un inganno, la esprimi ancora dicendo: “Mentire a se stessi è un arte complessa, non sempre, infatti, ci si riesce a convincere profondamente e una parte della menzogna rimane svelata: lo è nei pensieri più intimi, quelli non detti a parole ma sentiti inavvertitamente sul proprio corpo, quasi come una condanna. Come si vede, la consapevolezza di certe verità non basta, non basta a rompere una relazione che tu stessa riconosci come “malata”. Perché non basta? Perché, pur di misconoscerla, si può giungere fino al punto di “costruire un’altra visione della realtà” mentendo a se stesse? “Fu allora, durante una di quelle prime notti, forse poco prima del fatidico no non detto che segnò una lunga e rovinosa caduta verso il basso (…). Un contratto firmato con il sangue, perché per lui non si poteva fare altrimenti e neanche per me, in quel momento”. C’è di nuovo qui la consapevolezza della necessità di sottrarsi, ma questa non basta ancora a dire di no anche a costo di accontentarsi dell’aria come nutrimento: “Come quando un uomo pur di non morire di fame scava tra i rifiuti in cerca di qualcosa di commestibile, io mi attaccavo alla falsa immagine che avevo di lui, per nutrirmi d’aria”. C’è il desiderio, da un lato, di uscire da un “gioco perverso”, ma c’è anche il desiderio contrario – “o forse non lo volevo veramente” – di starci dentro fino al crollo dell’immagine di te e della distruzione dell’altro: “Mi odiavo e lo odiavo. Lo distruggevo e mi distruggevo.”

Cinzia: Avendo già rinunciato alla libertà e a se stessa, anteponendo l’altro a noi stesse, i suoi bisogni ai nostri, il suo benessere al nostro (il non prendersi cura del proprio corpo, in senso sia estetico che sanitario è tipico della donna in situazione di violenza), fare nostro il suo punto di vista – è quello a cui porta la violenza psicologica – sono tutti comportamenti che rientrano nei compiti del femminile, del materno, così come cercare di salvarlo con il nostro amore, di aiutarlo, perchè lui ha bisogno di me… e se sono in questa ottica non sono poi una vittima…

Rossana: Liberata, trovo che il nome che ti sei data sia emblematico perché dice qualcosa di fondante la condizione della donna, ossia che essa sembra partire comunque e sempre da una posizione di costrizione, di vincolo, di dovere, di impedimento. Il tuo racconto, tra le altre cose, narra un viaggio che procede da un momento di liberazione verso un altro. Inizi, infatti, descrivendoti prima dell’incontro fatale con queste parole:

Anni prima avevo conquistato la libertà, era piena ma a sprazzi, di una discontinuità che sottovalutavo (…). Avevo l’impressione di poter fare qualunque cosa ma soprattutto di poter essere qualunque cosa.

Eri, dunque, in uno stadio della tua vita nel quale ti sentivi già liberata, sebbene a ‘sprazzi’, da quelli che immagino fossero i condizionamenti familiari e culturali che a vent’anni ti hanno portata in un luogo solo apparentemente lontano dalle radici del tuo dolore, una terra straniera e forse per questo più congeniale al tuo vissuto di quel momento. Eppure, sembra essere stato esattamente questo a portarti dentro una relazione che ti ha imprigionata e dalla quale hai dovuto liberarti. Nuovamente. Questo fatto, peraltro non certo imprevedibile, lo ritrovo, oltre che in me stessa, in quasi tutte le donne che ho incontrato nella mia vita, anche, e forse soprattutto, professionale. Giusto oggi ho conosciuto una donna ridotta a a pezzi per la fine di una breve relazione con un uomo che la faceva sentire sempre inadeguata, insicura, sbagliata. Dopo l’ennesimo litigio, l’ha lasciato e ora si ritrova a piangere di continuo e non si ritrova più, starata nel tempo e nel senso di sé. Un’altra donna intelligente, autonoma, competente, rimasta incinta da un uomo evidentemente instabile, inaffidabile e violento che aveva lasciato, ha tenuto il bambino da sola. Nonostante quest’uomo la perseguitasse, era arrivata a formulare il pensiero di tornare con lui a dispetto di tutto. “Fantasticava” equilibri impossibili, cambiamenti impensabili, con una stima di sé continuamente sotto scacco – nonostante le evidenze fossero a suo favore – che scavava un senso di solitudine incolmabile. Indecisa su ogni scelta, dubitava di sé e si autopuniva per evitare di accettare il suo desiderio, incluso quello di avere un figlio senza un uomo e di farcela da sola. Una professionista appassionata, si appassiona e ossessiona con un collega sposato che la ‘ama’ ma mai lascerà la moglie prestigiosa – prestigio di cui lui brilla e lei si oscura – e, in attesa della prova d’amore che mai arriverà, si dibatte desiderando di tagliarsi. Tutto ciò, a mio avviso, la dice lunga sul rapporto che la donna ha con la propria libertà. L’’impressione di poter essere qualunque cosa significa poter ‘essere nessuna cosa’: è un’esperienza che rasenta la vertigine, il terrore di un salto sopra (o dentro?) un baratro, perché la donna “in quanto donna”, è, dentro un ordine simbolico che la include come soggetto neutro-maschile, un niente. La donna non sa cosa significhi essere una donna se non agli occhi di un ’Altro che sancisce la sua identità. Liberata, infatti, parla dello sguardo, poeticamente e dolorosamente:

egli fingeva di brillare di luce propria per attrarre a sé lo specchio della sua bellezza, proprio come Narciso aveva bisogno di un lago in cui specchiarsi egli aveva bisogno di me vuota di forma ma piena di sostanza, e come quelle lampade che attraggono a sé gli insetti per poi ucciderli a tradimento egli, ogni volta e sempre di più, mi teneva in una morsa dalla quale mi alimentava e mi risucchiava allo stesso tempo.

Se l’è cercata? Cosa avrebbe mai dovuto cercare? E cosa ha trovato? E’ vero che una donna non cerca un rapporto violento, lo stupro, la sottomissione. Cerca altro: cerca se stessa. E invece trova un Altro, che non la ri-guarda. Spesso la coppia mi sembra un ‘gioco di specchi’ che riflettono la medesima immagine all’infinito. Cerco i tuoi occhi e mi vedo attraverso il tuo sguardo che mi guarda e vede chi sono e allora so che e chi sono. Sarò il tuo uomo Ideale, sarai la mia donna Ideale. Come dice Paola questo gioco parte dall’infanzia, nel rapporto simbiotico con la madre, il primo incontro con l’Altro da sé, che ci rispecchia con il suo sguardo rinviandoci l’immagine di noi stessi e ci farà sentire, bene o male, di esistere. Ma anche se uomo e donna condividono apparentemente lo stesso destino di avere e poi perdere quello sguardo d’origine, le loro strade si biforcano, per incontrarsi più in là con percorsi molto diversi. L’uomo ri-cerca il volto della madre nella donna che desidera chiedendole di dirgli che esiste, che è buono e potente, insomma che ha il fallo ed è soddisfatta da/di lui. Il percorso previsto per la donna, invece, le insegna che deve rinunciare a quello sguardo originario per sostituirlo con quello di lui: in esso costantemente cercherà il proprio riflesso, perdendosi senza trovarlo e senza smettere di cercare, illudendosi di essere esattamente ciò che lui desidera. Perdendosi ancora di più. E’ una sorta di dipendenza dalla dipendenza reciproca, quella che fa dire tanto spesso alle donne ‘né con lui né senza di lui’. Cosa accade se, invece, la donna si posiziona differentemente nei confronti dell’uomo e, smette di dipendere da lui? L’immagine che gli rimanderà non sarà più quella che lui si aspetta, l’immagine idealizzata ‘crolla’ e lui, trovando ciò intollerabile, manderà in frantumi lo specchio che gli riflette la sua miseria. Questa donna deve essere distrutta, perché la donna che non vede niente dove l’uomo erge il totem del suo fallo, deve essere fatta sparire.

Affinchè l’io sia dotato di valore, occorre che uno “specchio” lo rassicuri, lo ri-assicuri, sulla sua validità. La donna rappresenta il puntello nel meccanismo della specularità, lei che rinvia all’uomo la “sua” immagine e lo ripete con il suo “medesimo”. L’intervento di un’immagine “altra”, d’uno specchio “altro”, costituisce sempre il rischio d’una crisi mortale. (Speculum)

Cinzia: A proposito di colpa e responsabilità… solo nel momento in cui una donna si rende conto di avere una responsabilità in quello che le sta accadendo può attivamente cercare di uscire dalla situazione di violenza, altrimenti l’attribuzione di colpa la annienta e la blocca, in una rabbia autodistruttiva.

Paola: L’assunzione di responsabilità presuppone dunque, in questo senso, una già avvenuta acquisizione della consapevolezza.

Rossana: Liberata, parli in più punti di essere stata in una sorta di ‘trance’: in effetti di ‘stato alterato di coscienza’ sembra trattarsi. E quindi, una sorta di in-coscienza, alterata essa stessa: senti che non senti, che non vuoi sentire e capire. Questo è un elemento cruciale, che fa capire come l’inconscio che bussa alla porta delle nostre difese, da qualche parte lo sentiamo, e lo riconosciamo dal nostro tapparci le orecchie:

Ad ogni rimprovero accumulavo rancore ed esso mi prendeva le mani disegnando l’immagine della mia nemesi (…). Non ero più quella fanciulla casta e innocente che desiderava solo il bene della persona amata (…). Più l’immagine di me crollava di fronte ai miei occhi, più l’unica cosa che desideravo realmente era annientarla del tutto, mi odiavo e l’odiavo. Lo distruggevo e mi distruggevo.

Queste parole hanno colpito in pieno un punto sul quale mi arrovello da un po’ quando rifletto sul ripetersi dell’esperienza delle donne che permangono dentro una relazione che fa loro del male, perché è qualcosa che va ‘al di là del principio di piacere’. Freud stesso si interroga sui moti umani che portano a scegliere ciò che non dà piacere e ipotizza l’azione di una pulsione di morte presente in noi, addirittura precedente la pulsione di vita. Egli ipotizzava un masochismo femminile, primario e secondario, che ha la sua rappresentazione nella posizione passiva della donna nel coito, complementare a quella attiva, e aggressiva, dell’uomo. Questa è la lettura di Freud, certo ben discutibile, ma è anche la lettura di un inconscio operante nei generi e nelle generazioni tutt’ora. Dibattendo su questo, Irigaray scrive:

… possiamo avanzare l’ipotesi che (…) l’elaborazione delle pulsioni di morte compete all’uomo, ed è invece impossibile, proibita, alla donna, posta ‘a servizio’ del lavoro delle pulsioni di morte. Dell’uomo. Lei funzionerà come pegno della ‘riduzione totale delle tensioni’ mediante la repressione – pacificazione, passivizzazione – delle sue pulsioni (…) delegata a conservare l’omeostasi, la ‘costanza’ (…). Rappresenta inoltre il luogo, supposto materno, nel quale potranno esercitarsi la coazione a ripetere (…) se non fosse che lei deve anche e nello stesso tempo preservare e rigenerare (…). Insomma tutta quanta dedita alla vita.

Cosa significa? Se volesse dire che la donna in quanto detentrice della funzione materna è non solo depositaria del compito di elaborare le pulsioni di vita ma è anche esentata dall’agire direttamente la pulsione di morte assegnata all’uomo – che le è per definizione preclusa – questo presupposto avrebbe una serie di conseguenze che sono peraltro continuamente riscontrabili: come donne ci identifichiamo con questo ruolo di portatrici di vita/materno – a prescindere dall’avere o meno generato – e lo estendiamo a tutte le pratiche di ‘cura dell’altro’ che ci sentiamo tenute a fornire a tutti: partner, figli, parenti, colleghi, amici, pazienti, sconosciuti. Tranne che a noi stesse. Quando ci troviamo invischiate in legami stretti e viscerali, da noi stesse creati ma che pure ci opprimono, non riusciamo a scioglierli perché l’altro ha bisogno di noi e recitiamo come un mantra che ‘per non far male’ a tutti loro, accettiamo di far male a noi stesse. Una sorta di dipendenza dalla dipendenza dell’altro. Non solo: sentiamo di essere minacciate dall’odio che circola nel legame e sappiamo che se provassimo a tagliarlo non mancherebbe la punizione. Cosa molto probabilmente vera, ma soprattutto data per scontata. C’è da capire: l’odio di chi, la punizione di chi? Non essendo convinta del dettato freudiano di una perversione strutturale originaria della donna – il cosiddetto “masochismo femminile” – penso invece che un ruolo centrale nel sostenere tanta abnegazione lo giochi il senso di colpa. Noi donne spesso ci rendiamo lucidamente contro che nulla della nostra felicità ha a che fare con ciò che stiamo vivendo e che dovremmo andarcene, in un modo o nell’altro, ma già solo questo pensiero ci fa sentire in colpa. Ecco, credo che qui sia importante capire perché e di che cosa ci si senta in colpa, perché ho l’impressione che questo sentimento si giochi su due livelli contemporaneamente. Da una parte, andandocene, ci sentiamo colpevoli di fare del male, di non essere (più) ciò che gli altri si aspettano, di ‘tradirli,’ e, abbandonandoli a loro stessi, di ‘ucciderli’. Dall’altra, decidendo di restare, diventiamo colpevoli nei riguardi di noi stesse e della nostra libertà che ‘uccidiamo’ ogni volta che non ascoltiamo quel disagio, quella rabbia, quella paura, quell’indifferenza, quell’adattarci – nonostante tutto – che ci toglie vitalità. La colpa diventa così colpa di sapere che non si vuole sapere. Insomma, si trova in un ‘cul de sac’ tra la colpa di distruggere e la paura di essere per questo distrutte, dal quale non possiamo uscire. Mi chiedo quindi: dal momento che la pulsione di morte apparirebbe “proibita” alla donna, non si potrebbe supporre che lei, in certi casi, la “agisca” inconsciamente tramite l’uomo, delegandogli il compito di ‘farla fuori’, ossia di farla uscire fuori da un ruolo che non vuole ma dal quale non riesce a sottrarsi da sé? Avendo rinunciato alla propria libertà e a se stessa, è già ‘morta dentro’: si potrebbe pensare che ottenga così di farsi ‘suicidare’ da lui, senza assumersi la responsabilità dell’atto. La solitudine radicale di cui parla Liberata è un prezzo per la propria libertà talvolta insostenibile e come per Woolf, Plath e tantissime altre donne, la morte e la pazzia possono essere delle soluzioni plausibili. Credo tuttavia, che se riuscissimo a fare i conti con il nostro negativo, con la nostra distruttività, conoscendola e imparando a ‘maneggiarla’, probabilmente potremmo usarla per distruggere i legami malsani e non gli altri. E nemmeno noi stesse.

Paola: “Medea uccise i suoi figli ma con essi uccise anche se stessa, lui mi aveva tradita chiedendomi di tradirmi. Ora potevo decidere di porre fine alla mia vita e con essa alla mia agonia, oppure di tenermi appigliata a quella verità, a quella lucida consapevolezza. Scelsi la seconda”. Fa qui nuovamente ritorno, in un drammatico aut aut fra la vita e la morte, la consapevolezza che si trasforma, questa volta, in una scelta che si traduce finalmente in Azione. E mi chiedo se non sia stato proprio quel “Lui mi aveva tradita chiedendomi di tradirmi” – bellissimo passaggio – a facilitare il salto verso la vita. Chi ci chiede di tradire noi stesse ci tradisce. Chiedere questo a una donna non è forse, tra i tradimenti, il peggiore?

Anita Laporta

Non voglio niente di più di quello che mi hai tolto

E se anche sia solo l’aria, rivoglio la mia aria

Mi appartiene e mi fa vivere, fa muovere i capelli…

Mi accarezza la pelle come solo tu sapevi fare

Sì, certo… ma le tue mani sono diventate lenti

Troppo lenti e i gesti d’affetto troppo rari

Questo tuo modo sproporzionato di amarmi

Adesso non mi basta e voglio di più

Voglio sentirmi padrona io della mia libertà

Voglio sentirmi padrona io del mio capolavoro!

Per vivere si ha bisogno di alchimia, avevi ragione

Voglio filosofare sul pensiero e sui colori che mi cingono

Di ogni forma non voglio più ellissi abbreviate

Voglio di più, te l’ho detto!… Molto di più… rivoglio me stessa!

Voglio risentirmi raccordata con quell’aria che mi manca

Che ti è servita per riprenderti la libertà allo scoperto

Rivoglio la mia sensualità colorata di albe

Non solo scurita dalla notte e dal buio della tua stanza

Che abortiva i sorrisi e gli occhi lucenti,

La pelle increspata dal desiderio di averci

Essenzialità di quest’amore in cui avevo creduto

Che hai sintetizzato in attese e distanze… No, basta!

Voglio ridisegnare le mie debolezze e le mie forze

Con l’intensità delle tue ossessioni hai distrutto ogni equilibrio

Sfondando le acrobazie di una vita che sembrava ideale

E che si è rivelata una burla nelle tue pretese!

Mi fa male tutto, trafitta dall’illusione più grande

Ma quest’angoscia e questa nausea hanno bisogno di coraggio

E adesso devo trovarlo per riguardarmi allo specchio

Anche abbandonata nella solitudine come violentata

Come colpita sanguinante di ferite interiori questo viso

Rigato di lacrime è un paesaggio desolato di cicatrici

Getto via la disperazione nel giardino incantato della vita

Devo ritrovare la salvezza per me prima che perda la ragione.

“Voglio” e “rivoglio”…”Getto via la disperazione…devo ritrovare la salvezza…”

Ma, per farlo, occorre un atto, un Atto etico. Liberata questo Atto lo ha compiuto nel momento in cui si è sottratta al carnefice da lei stessa scelto a misura del suo “sintomo” uscendo così dalla posizione vittimaria. E tuttavia se ci precipitassimo a dedurne che una donna che non lo fa – per le ragioni, i contesti e le condizioni più svariate – è meritevole di essere giudicata colpevole, “colpevolizzata” da quel “se l’è cercata” saremmo del tutto fuori strada.

Esistono anche dei carnefici involontari, amorosi, angelici. Capita persino che una donna possa impazzire per l’incapacità di sottrarsi a un uomo che si prende amorevolmente cura di lei fino a distruggerla. Di questo “amore” ci parla un biglietto lasciato sul camino con cui Virgina Woolf prende congedo dal marito Leonard per liberarsi dal quale si libera di se stessa:

Il Saluto di Virginia

Carissimo, sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci, e non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò che nessuno avrebbe mai potuto essere. Non penso che due persone abbiano potuto essere più felici fino a quando è arrivata questa terribile malattia. So che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo farai lo so. Vedi non riesco neanche a scrivere questo come si deve. Non riesco a leggere. Quello che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente paziente con me, e incredibilmente buono. Voglio dirlo – tutti lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi saresti stato tu. Tutto se n’è andato da me tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati noi.

“Su una tale strada Virginia Woolf si è consumata”…E Carla Lonzi su una devozione che uccide: “Io ce la farò”

Mi è venuta in mente “la carta gialla (…). Lì una donna impazzisce perché non osa sottrarsi a un marito che si prende cura di lei. Pieno di amore e di premure il marito la distrugge. Così Simone con me? Lui sembra sapere di me quello che io stessa non so. Su una tale strada Virginia Woolf si è consumata, ringraziando il marito, idem Zelda: perciò alla fine si sono sottratte all’ingerenza di uomini devoti che non hanno saputo contrastare. Io ce la farò. Il guaio è che il senso di colpa porta all’autopunizione, all’autodistruzione. Quando provo l’impulso a sottrarmi a Simone, scivolo su una china di autolesionismi, mi creo le condizioni più difficili, non “voglio” riuscire.. (Diario).

Ce l’ha fatta?