di Paola Zaretti/A SCHERZARE con il ”FOCUS”… CI SI BRUCIA

C’è chi meglio degli altri realizza la sua vita.

E’ tutto in ordine dentro e attorno a lui.

Per ogni cosa ha metodi e risposte.

E’ lesto a indovinare il chi il come il dove

E a quale scopo.

Appone il timbro a verità assolute,

Getta i fatti superflui nel tritadocumenti,

E le persone ignote

Dentro appositi schedari

…………………………………….

A volte un po’ lo invidio

-per fortuna mi passa

Wisława Szymborska

Riflessioni a seguire sul post Nutrire la nostra libertà rischiando (http://www.libreriadelledonne.it/nutrire-la-nostra-liberta…/) pubblicato e diffuso su alcune pagine di fb in data 19 ottobre e così annunciato:

“La spinta ad occuparsi di uomini maltrattanti, che in questo momento muove tante energie e ed è così ben accolta dall’opinione pubblica, ci sembra una operazione tranquillizzante, che riduce la questione della violenza maschile alla figura dell’uomo maltrattante. Non è un segno del mondo che cambia, ma una resistenza al cambiamento.”

Che la spinta ad occuparsi di uomini violenti – finalizzata a inchiodarli alle loro responsabilità e a intraprendere una riflessione su di sé – possa essere considerata un’operazione “tranquillizzante” (per chi?) e riduttiva, che possa essere confusa, come si risulterà più avanti, con una sorta di maternage a protezione del maschio violento quando si predica da tempo la necessità di spostamento del focus dalla “vittima” sul “carnefice”, è un punto di vista davvero bizzarro che sconcerta.

Che la spinta a occuparsi dei violenti significhi “ridurre la questione maschile alla figura dell’uomo maltrattante”, è una deduzione infondata. Se si evita infatti di procedere per opposizioni – scindendo e separando la “questione maschile” dall’ “uomo maltrattante” – per cogliere nessi e relazioni, è possibile sostenere, al contrario, che tale spinta, lungi dal ridurre la “questione della violenza maschile” implica, piuttosto, che quella violenza venga presa dannatamente sul serio a cominciare dai soggetti in carne e ossa che materialmente la agiscono.

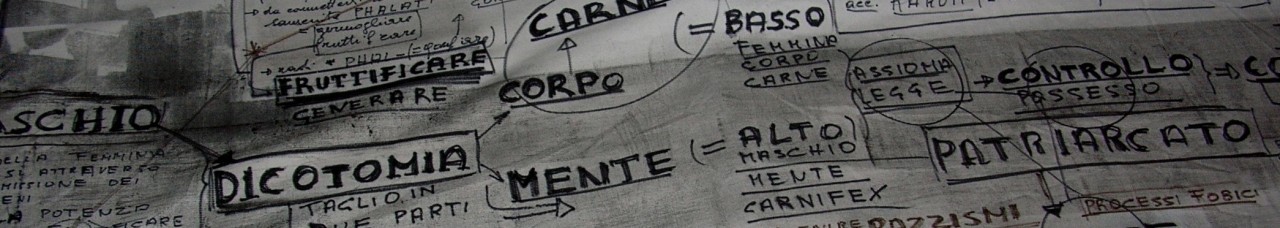

Per noi, detto per inciso e per l’ennesima volta, la visione oppositiva vittima-carnefice che orchestra e accompagna i continui balletti sul focus cui stiamo assistendo – un focus perennemente in bilico e oscillante ora qua ora là a seconda della convenienza ideologica – è deleteria, trattandosi, in questo assurdo palleggio, dell’ennesima messa in atto di una nota e triste eredità: l’eredità di quel dualismo oppositivo figlio del pensiero unico patriarcale che si dice di voler combattere. Il che dà ovviamente molto da pensare in ordine agli intrappolamenti in cui, con le migliori intenzioni e senza averne forse la minima consapevolezza, si può precipitare.

Che occuparsi, in generale, di uomini violenti possa essere addirittura considerata “una resistenza al cambiamento”, è affermazione che andrebbe logicamente argomentata. Infatti, se mai un cambiamento dovesse felicemente realizzarsi e avere corso, ciò potrà avvenire se – e a condizione che – la radice patriarcale della violenza, con i suoi disastrosi effetti sul maschile, venga riconosciuta, analizzata, e concretamente elaborata innanzi tutto proprio da e con coloro che ne sono vittime e carnefici al tempo stesso.

E qui…siamo già rassegnate a una levata di scudi come se considerare gli uomini prigionieri, a loro volta, del sistema da loro stessi creato – e dunque vittime e carnefici al tempo stesso – significasse azzerare quella differenza reale e simbolica – che pure esiste e resta irriducibile – fra la posizione di “vittima” della donna e la posizione di “vittima” dell’uomo :due posizioni diverse e non equiparabili in relazione all’ordine simbolico dato. Evitare dunque certi automatismi, potrebbe essere un buon esercizio per contrastare una sempre più comune e fastidiosa tendenza alla semplificazione.

Ma sono altre, e tante altre, le affermazioni contenute in Nutrire la nostra libertà rischiando che suscitano perplessità e su cui varrà la pena soffermarsi. Va segnalato, in primo luogo, il paradosso cui si va inevitabilmente incontro nell’affermare che “la spinta a occuparsi di uomini maltrattanti” è “una resistenza al cambiamento”. Vedremo, infatti, che a nutrire e a rafforzare tale resistenza non è la “spinta” ad occuparsene, ma proprio il fatto di non occuparsene affatto.

In effetti, se c’è qualcosa di clamorosamente evidente ricavabile dall’esperienza della pratica analitica circa la diversa disponibilità di uomini e donne a mettersi in discussione, è il dato che segue: il numero di donne disponibili a richiedere un percorso di “cura”, supera da sempre e in modo schiacciante, il numero di uomini interessati a tale richiesta. Questa, a ben vedere, non rappresenta una novità: senza le donne e senza l’isteria – una sofferenza tipicamente femminile – la psicanalisi non sarebbe mai stata inventata. Un semplice dato come questo relativo alla risicatissima presenza di maschi disposti a lavorare su di sé “a partire da sé”, dovrebbe farci riflettere e darci la misura di quanto sia potente e irriducibile, negli uomini, la resistenza a rivolgersi a qualcuno/a per parlare di sé, per analizzare e modificare i propri comportamenti.

Se questo è ciò che di norma e nella stragrande generalità dei casi – nonostante qualche minimo mutamento di rotta poco significativo – tuttora si verifica, il fenomeno è destinato ad amplificarsi e il numero dei richiedenti a ridursi drasticamente fino a dissolversi, nei casi cui i soggetti maschi di cui si tratta, siano dei potenziali assassini. Femminicidi e stupri e violenze d’ogni genere nei riguardi delle donne ma non solo, altro non sono, in definitiva, che l’esito estremo – e la prova fallimentare – di una difficoltà, di una resistenza maschile ad affrontare, elaborare e risolvere una violenza dagli effetti devastanti che agisce nella misura stessa in cui non viene analizzata e riconosciuta come tale da chi ne è portatore. Capita così che, “i violenti”, in quanto “sani” e “normali” si tengano a debita distanza dal setting guardandosi bene dal frequentarlo mentre, a farlo al loro posto e in vece loro, sono le loro vittime potenziali, le donne, che per il fatto stesso di richiedere l’ascolto di qualcuna/o, vengono automaticamente identificate e stigmatizzate, nell’immaginario collettivo, come “malate” (isteriche). In altre parole e semplificando, il discrimine fra malattia e salute diventa il discrimine tra chi affronta un percorso analitico o terapeutico e chi non lo fa.

Una simile visione, oltre che dall’esperienza, è smentita dallo stesso Freud laddove – con un rovesciamento dettato da un’intuizione davvero geniale evidenziata da Lacan – lascia intendere esattamente il contrario: il fatto stesso di rivolgersi a qualcuno per una domanda di cura, sta a significare che la/il richiedente è – in un certo senso e del tutto paradossalmente – “già guarita/o”: “nevrosi da transfert” è la formula da lui coniata per isolare e distinguere, in tre parole, un tipo di nevrosi del tutto speciale, del tutto singolare. Ma in che senso si può affermare che una domanda di “cura” è già un segno di guarigione? Nel senso che, per farlo, è necessario che un soggetto sia giunto, sia pure confusamente, alla consapevolezza di avere un problema che lo affligge. Dobbiamo dunque preoccuparci di rivolgere lo sguardo non tanto sulle donne che, come spesso capita, domandano di fare un percorso analitico al posto di un altro, ma su chi non lo fa e, non facendolo, crea delle condizioni di vita tali per cui, a farlo al suo posto, sia qualcun’altra.

Da questo punto di vista, il rifiuto di prevedere la possibilità di luoghi di incontro per i violenti maltrattanti, è – lo si voglia o no, lo si sappia o no – il più grande servizio e il più potente incentivo offerto alla loro resistenza e, al tempo stesso, il torto più grande fatto alle donne vittime di violenza. Una delle tante motivazioni in base alle quali questo rifiuto viene giustificato, si fonda sull’assioma che la violenza maschile debba essere sottratta alla sfera del “patologico” e restituita alla dimensione della “normalità” per evitare che la “patologizzazione” del violento possa risultare un’attenuante in suo favore. Capita tuttavia che in questa “operazione” – solo in apparenza giusta per via della confusione che in realtà essa nasconde fra patologia del singolo e patologia da sistema – a prendere il posto della patologizzazione sia l’ideologizzazione. Avremo modo di constatare strada facendo, che, in realtà, la volontà di sottrarre il violento-maltrattante alle competenze di alcune specifiche aree disciplinari (psicologia, psicanalisi, sociologia) per “affidarlo” ad altre figure, è perfettamente congrua con il disegno, a suo tempo messo in atto da alcune femministe, di sottrarre “agli esperti” la cura dell’isteria per trasformarla in una “terapia politica”.

“Il femminismo è stato per l’isterica come un teatro che ha dato senso ai sintomi, facendolo scaturire, questo senso, non da un’interpretazione prodotta da un altro che si sottrae così alla relazione, ma direttamente dalle relazioni che sono in gioco sulla scena”. (Muraro, La posizione isterica e la necessità della mediazione)

“La liberazione della verità dell’isterica viene con il femminismo...” (Ibid.)

A fronte di situazioni tanto complesse che varrebbe davvero la pena approfondire nelle loro articolazioni, ciò che invece ci arriva, fra le righe, di Nutrire la nostra libertà rischiando, è soprattutto un conflitto di natura ideologica – e forse non del tutto economicamente disinteressato – combattuto contro l’opportunità di luoghi di cura per uomini violenti e di chi li sostiene nel timore che ciò rappresenti un rischio mortale per i centri antiviolenza promossi dalle donne. Inutile sottolineare che se sul versante di coloro che ne sostengono l’utilità, sarebbe comunque necessario raccogliere il maggior numero di informazioni possibili per avere un quadro completo e documentato relativo al DOVE, al QUANDO ma, soprattutto, al COME e al CON CHI il lavoro con gli uomini dovrebbe essere condotto, sul fronte delle contrarie/i, le contraddizioni non mancano e questo è già un campanello d’allarme per pensare che, forse, in certi ragionamenti in cui pare che “tutto si tenga”, “tutto si tiene” a condizione di tappare buchi e fessure di ciò che non tiene. Non mancano neppure, sul questo versante, argomentazioni deboli in cui tutto si rovescia e si confonde e si contraddice al punto che il desiderio di alcune/i di occuparsi dei maltrattanti, invece che essere letto come un modo per inchiodare i violenti alle loro responsabilità, viene letto come un’ operazione di vecchio maternage:

“Lo sappiamo, le donne si sono sempre prese cura degli uomini. come madri, mogli, amiche, figlie e non cambia molto se ora lo fanno anche come operatrici, psicologhe, terapeute”.

Si potrebbe certamente concordare qualora l’opera di maternage, contestata ad alcune e giustamente rifiutata, non si fosse poi tradotta in un tentativo di appropriazione e di riproposizione del maternage in altre vesti: nelle vesti pompose della “potenza femminile”, delle “figure di autorità” e di una sapienza femminile che – sit venia verbis! – precederebbe ogni altro sapere. Bisogna insomma, tenere:

“ben salda la relazione con il sapere delle donne, con le pratiche dei centri anti violenza, e con le figure di autorità che troviamo in questi luoghi. Il sapere di queste donne viene prima di ogni altro sapere e disciplina”.

“Il sapere di queste donne viene prima di ogni altro sapere e disciplina” – si dice. Teniamo bene a mente, in vista di quel che seguirà, questo punto assai significativo da cui emerge un evidente disprezzo e una sottovalutazione di alcuni saperi disciplinari a vantaggio di una sopravvalutazione di alcune figure fra cui spicca “l’autorità femminile” messa al centro della scena. A tradire e a rendere palpabile il terrore di perdere questa centralità e della sua angosciante misura, è il bisogno di negarla:

“Non stiamo evocando le nostre paure, cercando rassicurazioni. Si tratta di domande politiche che nascono dalla possibilità concreta che si apra la strada a uno spostamento simbolico che, di fatto, rimette al centro gli uomini. Proprio quando, per stare in una relazione politicamente proficua per tutti, le donne devono rimanere al centro”.

E rieccoci di nuovo invischiate nella palude dell’opposizione duale, dentro la logica dei “primati e della “voglia di vincere”. Inutile ricordare che la centralità simbolica qui rivendicata, non è quella di Lonzi ma è, per chiamarla col suo nome, l’ordine simbolico della Madre. Vediamo dunque che il maternage attribuito, criticato e rifiutato, rientra pre-potentemente con un piano maternalistico-pedagogico fondato sull’”autorità” e sull’”affidamento” degli uomini alle madri e al loro sapere:

“Ora molte hanno deciso che desiderano giocarsi l’autorità guadagnata anche in relazioni di differenza con gli uomini. Lo fanno perché sanno che gli uomini in relazione cambiano. Ma cambiamenti significativi avvengono quando si affidano al sapere delle donne, quando ci sono relazioni di differenza che sanno mettere al mondo altro”.

Dall’ Olimpo del nuovo maternage si impartiscono e si distribuiscono consigli agli uomini su come uscire da dinamiche di potere patriarcali per entrare in quelle matriarcali in cui, perdita maschile dell’”autonomia tanto agognata”, perdita di controllo e di potere e sbilanciamento “verso un’autorità materna che fa paura” e, infine, “affidamento”, sono le ricette raccomandate contro la violenza:

“Noi sappiamo che solo partendo da relazioni significative con donne può nascere una parola maschile autorevole anche per altri uomini (…). Gli uomini per stare ad uno scambio vivo devono prendersi cura di sé, facendo spazio per la parola di lei, affidandosi a relazioni in cui ci si rischia. Cosa? Si rischia di compromettere quell’autonomia tanto agognata, si rischia di sbilanciarsi verso un’autorità materna che fa paura e verso pratiche sconosciute, si rischia di perdere il controllo, proprio quel controllo e quel potere che sono alla base della violenza. Si rischia, ma è questa la strada per cercare di uscire da dinamiche di potere patriarcali”.

Ma torniamo al punto in precedenza segnalato, alla svalutazione di altri saperi e discipline, per iniziare a comprendere fino in fondo quale sia la finalità di questa operazione di screditamento, dove, insomma, si intenda, con essa, andare a parare. Non è difficile constatare che il bersaglio da colpire riguarda tutto ciò che, in un modo o nell’altro, riguarda la sfera dello psichico, dell’inconscio, dell’intimità del “personale” e con le discipline che se ne occupano. (psicologia, psicanalisi e, per altri versi, sociologia). Questo rifiuto – che ritroveremo riformulato con sempre maggiore insistenza – appare qui segnato da una volontà di dettatura/dittatura delle regole di ciò di cui, con gli uomini maltrattanti, ci sarebbe veramente bisogno:

“Il lavoro con gli uomini maltrattanti può diventare politicamente interessante se si basa su relazioni maschili trasformative capaci di fare una narrazione condivisa di sé, in relazione alla società in cui si è. Di questo c’è bisogno ora.”

Che cosa siano “le relazioni maschili trasformative capaci di fare una narrazione condivisa di sé, in relazione alla società in cui si è” non è dato sapere. Possiamo tuttavia constatare, dal passo che segue, come il lavoro di screditamento e il desiderio di evacuazione tenacemente perseguito nei riguardi del lavoro psicologico e sociologico divenga ora tanto esplicito da doverne denunziarne la pericolosità:

“Intrecciare diversi saperi, il lavoro culturale con quello piscologico o sociologico, non basta a far accadere qualcosa di nuovo. Troviamo addirittura pericolosi gli approcci terapeutici al violento, che diventa automaticamente un malato da curare. A noi interessa ragionare sul lavoro con gli uomini maltrattanti nella misura in cui diventa narrazione trasformativa. Per il femminismo questo spostamento è stato l’autocoscienza, il sapere costruito a partire da sé e la relazione tra donne, laddove essa ha prodotto nuove forme di autorità. L’autocoscienza è stata per le donne un lavoro politico e non psicologico. E gli uomini”?

L’intreccio di diversi saperi (culturale, psicologico e sociologico) non solo non basta, ma l’approccio terapeutico al violento viene considerato “pericoloso” nella misura in cui il violento diventerebbe un malato da curare. La ricetta risolutiva proposta in alternativa, sarebbe dunque la seguente: sostituirsi alle “esperte” o agli “esperti” di queste discipline superflue, lavorando con gli uomini maltrattanti “nella misura in cui” il lavoro diventa “narrazione trasformativa”.

Che cos’è una “narrazione trasformativa?” Che cosa occorre, quali competenze, quali dispositivi sono necessari perché una narrazione produca una trasformazione reale? E’ davvero tutto così semplice e lineare? In che modo una narrazione basata su “relazioni maschili trasformative” sarebbe di per sé sufficiente ad operare delle trasformazioni reali? Ma che cosa sia qui “una narrazione trasformativa” è presto detto, prendendo a prestito come modello ideale di riferimento per l’uomo un’esperienza femminile – l’autocoscienza – con il suo consueto e ormai noto corredo dottrinario: partire da sé, relazione tra donne, nuove forme d’autorità. Una narrazione trasformativa è dunque – così si dice – una narrazione, che, grazie all’autocoscienza, “trasforma” e “sposta” per sfociare, infine, in “nuove (?) forme di autorità femminile”. Che cosa l’autocoscienza sia stata per le donne viene, infine, come abbiamo visto, così precisato:

“l’autocoscienza è stata per le donne un lavoro politico e non psicologico. E gli uomini?”

E qui, con una definizione di autocoscienza che scinde oppone e separa lavoro politico e lavoro psicologico, il colpo assestato alla sfera del personale, della Psiché, dell’inconscio e alle discipline che se ne occupano (psicologia, psicanalisi psicoterapie), il rapporto di amore-odio nutrito nei riguardi di queste discipline, il desiderio di sostituirsi ad esse e di cancellarle dalla scena, escono finalmente allo scoperto gettando luce, retroattivamente, sul senso di quell’ordine materno proposto negli anni ’80 come sostituto terapeutico, come “cura”. In altre parole, ciò che viene suggerito agli uomini come paradigma, è quel modello di “narrazione trasformativa” sperimentato dal femminismo e finalizzato a liquidare il sapere disciplinare psicanalitico dopo averne utilizzato gli strumenti – transfert, disparità affidamento. A rivoltarsi contro la scissione introdotta fra lavoro politico e lavoro psicologico – chiaramente finalizzata all’evacuazione del secondo – è non solo tutta la vita e l’opera di Lonzi ma anche il pensiero di Antoniette Fouque.

Scrive Lonzi:

“L’autocoscienza porta alla scoperta dell’inconscio e provoca l’interesse spontaneo per la psicanalisi”.

E Fouque:

“Mi sembrava che se non avessimo tenuto conto dell’inconscio, avremmo presto navigato in pieno delirio (…). In breve, c’era dell’inconscio nella politica e della politica nell’inconscio”.

Che si stia navigando in pieno delirio, a me pare un fatto. Un fatto derivante dall’archiviazione dell’inconscio e dall’aver estromesso dal femminismo e della politica delle donne tutto ciò che riguarda la sfera psichica e i suoi effetti Si parla di “narrazioni trasformative”, si continua a procedere per dualismi oppositivi ignorando che le trasformazioni profonde possono derivare solo da un lavoro politico connesso con un lavoro personale, analitico o autocoscienziale su di sé. Si rivendica la formula “il personale è politico” per poi rinnegarla scindendo il politico dal personale. Non basta, e crediamo non sia neppure lecito, nominare l’autocoscienza – a suo tempo peraltro denigrata e abbandonata – per risuscitarla ai propri fini. E allora a coloro che si danno da fare per diffondere la teoria del “lavoro politico non psicologico” vale la pena ricordare, ancora una volta, le parole di Lonzi:

Chi ha detto che l’autocoscienza è quella?

Quella è una pantomima per i fessi

Sarebbe finita prima di cominciare

È diventata aria fritta

Non parlare con me se hai «fatto autocoscienza”

L’autocoscienza è l’altra

(C. Lonzi)

Come si fa a sostenere che “l’autocoscienza è stata per le donne un lavoro politico e non psicologico”? Che cos’è “un lavoro politico non psicologico?” Si vuole forse dire che il lavoro politico è un lavoro da cui la sfera psichica, personale, è fuor-clusa? Si vuole dunque dire che il politico non è personale? Allora lo si dica. Sapendo però che ridurre l’autocoscienza a “un lavoro politico” opposto al lavoro psichico, significa misconoscere non solo il rapporto fra inconscio e politica ma anche la funzione dell’inconscio nella politica delle donne. Non resta che concludere dicendo che il vero pericolo “pratico e simbolico per le donne” non è rappresentato da un lavoro di prevenzione con gli uomini maltrattanti che appare oggi, più che mai, assolutamente urgente e necessario. Altro che effetto di “automoderazione” femminile! Altro che effetto di “generica collaborazione tra uomini e donne”, com’è stata definita! Altro che coltivare luoghi comuni vittimistici del tipo: “Anche gli uomini soffrono”.

C’è ben Altro in gioco perché il vero pericolo, oggi, è la riproposizione da parte di alcune “femministe”, della stessa logica di dominio, della stessa “voglia di vincere” contestata al maschile: potere e contropotere di cui la cosiddetta “autorità femminile” è il triste emblema. Cosa “può far capitare di nuovo l’autorità femminile”? – ci si chiede in quel post. In queste condizioni nulla, assolutamente nulla di buono.

Ed è per questo che:

E’ nel buio che devi guardare,

con disobbedienza,

ottimismo e avventatezza.

(Marguerite Yourcenar)

P. S. Essendo nota la mia posizione critica nei riguardi della “psicanalisi dei padri” – e di tutte le discipline ad essa elettivamente affini – non ho ritenuto, in questo contesto, di doverla ribadire per evitare di appesantire la lettura. Valgano come riferimento in proposito, i saggi e gli articoli pubblicati nel blog e il testo Nel Nome della Madre della Figlia e della Spirita santa.