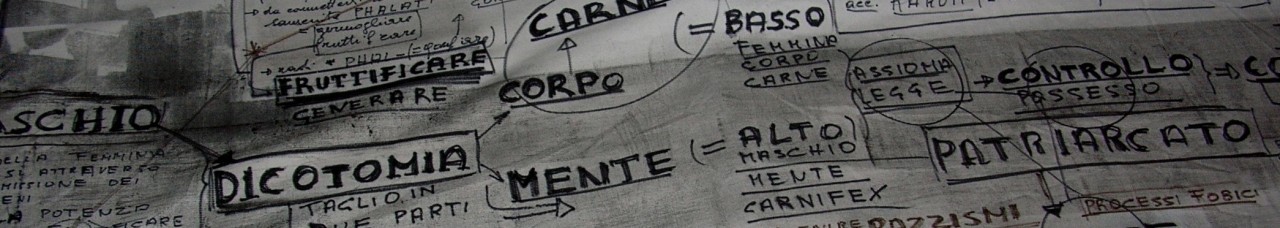

Scenografia di Maria Micozzi Spettacolo “Viole per Enza” /

In questo spazio sono pubblicati gli interventi di Paola Zaretti, Leda Bubola e i resoconti del Convegno dal titolo ‘Progetto e Autocoscienza’ organizzato da Daniela Pellegrini e tenutosi a Bologna nel weekend del 14-15 Dicembre 2013.

Bologna Convegno 14-15 Dicembre

di Paola Zaretti

Felice di essere qui e di partecipare, assieme a Daniela e a tutte le donne presenti a un incontro che si colloca, a mio parere, in un momento storico particolarmente importante nella lunga intensa e travagliata storia del femminismo italiano. In un momento di crisi generalizzata e profonda del movimento cui il Convegno di Paestum 2012 ha tentato di porre rimedio convocando forze giovani e meno giovani nel duplice tentativo di superare antiche e logoranti divisioni consumate a suo tempo fra donne della prima generazione aprendo al tempo stesso un dialogo con le giovani donne presenti in vista di una prospettiva politica centrata su due parole chiave: Libertà e Rivoluzione.

Un passo decisamente importante dopo quarant’anni che ha avuto se non altro il merito di creare le condizioni per fare il punto della situazione sullo stato di salute e di vitalità di un movimento altrimenti difficili da afferrare nei suoi contorni, nella sua reale esistenza, consistenza e incidenza nel sociale e nel politico.

E il punto – determinato, almeno in una qualche misura, anche dal numero delle donne effettivamente presenti – lo si è potuto fare, in quell’occasione, non solo sul versante positivo prendendo piacevolmente atto, chi da vicino chi da lontano, dell’entusiasmo diffuso e contagioso che ha accompagnato l’iniziativa nel suo complesso e che – beninteso – non è poca cosa, ma anche sul versante un po’ meno esaltante e promettente determinato dal numero effettivo delle partecipanti (attorno alle 800-1000 persone), un numero che, dopo quarant’anni di femminismo, sarebbe stato perlomeno imprudente considerare un clamoroso successo.

Se si pensa che quest’anno il numero delle partecipanti si è ulteriormente dimezzato, porsi qualche domanda forse non guasta.

In effetti, è sulla recente esperienza del Paestum 2013 che vorrei spendere qualche parola perché è proprio dall’esperienza di quell’ incontro, dalla sua impostazione programmatica iniziale e dalle vicende che dal principio alla fine ne hanno segnato l’andamento e che si sono protratte anche nel “dopo Paestum”, che mi sarà possibile trasmettere – partendo da me e dal un punto di osservazione critica su quanto avvenuto, durante e dopo l’evento – la ragione fondamentale per la quale oggi sono qui e che non vedo come meglio farvi arrivare se non attraverso alcune parole di Lonzi che sono già un programma, un progetto di vita, una direzione politica e di lavoro che mi appartiene e di cui la nascita di Oikos-bios, il Centro filosofico di psicanalisi di genere antiviolenza da me fondato nel 2006, testimonia:

Non cerco quello di cui ho bisogno ma lo faccio esistere.

Come dire che ciò di cui ho bisogno, così come non l’ho trovato, a suo tempo, nelle istituzioni in generale e neppure nelle istituzioni psicanalitiche, non l’ho trovato neppure né nel primo, né nel secondo incontro di Paestum e tutto mi induce a credere che se ci dovesse essere un terzo Paestum a venire, nulla per me cambierebbe per il semplice fatto che la piega presa dal secondo – dopo l’entusiasmo lievemente e comprensibilmente maniacale che sembrava aver dato impulso e ossigeno al primo – era una piaga già presente e nascosta fra le pieghe di un femminismo italiano sempre più istituzionalizzato, sempre più sclerotizzato e avvitato su se stesso, sempre più schiacciato su una dimensione narcisistica e autoreferenziale di ruoli e di giochi di potere facilmente riconoscibili anche agli occhi di un/una principiante della politica.

Che nome dare a questa piaga? Potrei definirla, propriamente parlando, come quella piaga di cui Lonzi voleva fare “tabula rasa”, quella piaga che lei aveva ben individuato negli “strumenti culturali” del patriarcato distinguendosi e osteggiando un certo femminismo che di tali strumenti faceva e continua a fare, come è avvenuto a Paestum, largamente uso.

Uno di questi strumenti è ciò che Claudia Bruno in un recente saggio, ricordando una sezione de Il secondo sesso di De Beauvoir, chiama “giustificazione infinita”, una giustificazione di cui le donne sono costantemente alla ricerca e che consiste:

nell’ esserci, contare, vincere, farsi in quattro, dieci mille pezzi per mostrare che noi possiamo e sappiamo rifare il mondo e salvarlo (…) avere continuamente un’opinione su quel che accade, dover per forza prendere parola per uscire dall’indifferenziato (…). Se mi vedi, mi senti, se mi leggi, se mi ri-conosci allora esisto. Poter fare questo è una conquista impagabile, doverlo fare per dimostrare di esistere è una giustificazione infinita.

Tra potere e dovere c’è dunque un abisso. Come non riconoscere in queste parole, la via indicata da Lonzi quando scrive: “Liberata dal bisogno di giustificarmi e giustificare la vita ai miei occhi”?

E le donne – prosegue Bruno – si giustificano, ci giustifichiamo, continuamente, con i corpi e con le parole. Le donne dubitano ancora di se stesse, dubitiamo di noi stesse, e quindi delle altre. Le donne non si danno abbastanza credito, non ci diamo abbastanza credito, e questo accade quando il credito è misurato sul giudizio e non sull’ascolto e sulla fede dell’altra come di sé.

Ecco io credo che la piega-piaga presa dal Paestum 2013 si sia dilatata proprio per la direzione presa: quella dell’apparire, del contare, del vincere, del farsi in quattro, dieci e mille pezzi pur di emergere – basti pensare, a questo proposito, all’improvviso scindersi del gruppo promotore inizialmente unito cui era stata affidata la gestione del Convegno, in tre gruppi distinti contro le F nove, basti pensare al desiderio egemonico successivamente messo in atto da uno di questi gruppi (Verzini, Tarantino), sfociato nel Convegno che proprio oggi si tiene proprio qui a Bologna in una non casuale concomitanza con questo, annunciato per ben due volte nel blog.

Ecco, credo che oggi sia necessario fare tabula rasa di QUEL femminismo della “Differenza che non c’è” rispetto ai paradigmi maschili di comportamento da esso adottati e riproposti in una sorta di automatismo comportamentale forse anche inconscio. Per questo credo sia necessario restituire senso e significato a quella parola vuota e ormai buona per tutti gli usi che è diventato, come s’è visto a Paestum, il “partire da sé”, una pratica femminista che tali comportamenti non fanno che smentire.

E’ tempo di smettere di usare Lonzi – la cui pratica è stata considerata finita e messa al bando da immemorabile tempo da coloro che la nominano, così come è stata messa al bando fino al punto di essere divenuta innominabile, la pratica dell’inconscio attivata a metà degli anni ‘70 da alcune donne (Cigarini e Melandri) nei gruppi femministi.

Chi ha detto che l’autocoscienza è quella? Quella è un è una pantomima per i fessi.

Sarebbe finita prima di cominciare… E’ dilagata nei fraintendimenti. E’ diventata aria fritta.

L’autocoscienza è l’altra.

È dilagata nei fraintendimenti

È diventata aria fritta

Non parlare con me se hai «fatto autocoscienza”

L’autocoscienza è l’altra (C. Lonzi)

Scriveva così Lonzi. Bisogna dunque andare dentro le cose invece che usare il pensiero di grandi donne in modo spesso parziale e strumentale e non potremo certo farlo in queste due giornate. Ma ci sono donne pronte a farlo e sono forse più numerose di quanto non si creda e di quanto si possa desiderare. Basta solo cominciare.

E io vorrei cominciare proprio da qui, da questo incontro.

Ho conosciuto Daniela da poco e solo per aver letto il suo libro con cui il mio, nonostante non ci fossimo mai conosciute in precedenza e nonostante nessuna delle due sapesse dunque nulla dell’esistenza dell’altra, era in risonanza. Ma c’’è una altra donna, Angela Putino, una filosofa femminista napoletana che purtroppo non c’è più e che voglio qui ricordare. Una donna poco conosciuta per essere stata a sua volta un elemento di disturbo nel panorama del femminismo italiano e di cui ho avuto modo di leggere il suo libro Amiche mie isteriche in risposta a un testo di Muraro La posizione isterica e la necessità della mediazione in cui le insidie presenti nella teorizzazione di un ordine materno sono lucidamente descritte. Ecco come Angela descrive la cancellazione di sé operata da altre donne:

(…). La guerra si fa talvolta perché c’è una straniera. Dovremmo saper essere tra noi straniere senza distanze, senza indifferenze e vicine senza identificazioni. Spesso tra donne si vive una fusione senza separazione: una sorta di indiviso. Tutto quello che non mantiene uno stato di uguaglianza (…) viene privato di esistenza: così paradossalmente nell’indivisione si ha diritto di esistere e nel distinguersi si viene cancellate.

Non sapevo nulla di Daniela, della sua vita e della sua esperienza nel femminismo. Non avevo mai letto, fra i tanti nomi di donne che scorrevano nelle mie pagine, il suo, e leggendo il suo libro ho scoperto il ruolo da lei avuto nella storia del femminismo italiano. Scoprivo, per esempio, che la pratica dell’inconscio di cui lei diffidava era stata proposta da alcune già all’interno del gruppo Demau “al posto” della pratica dell’autocoscienza e che tale proposta aveva dato luogo alla divisione del gruppo, alla separazione fra lei e Cigarini e, infine, alla sua chiusura.

A conferma del rifiuto di Lonzi della pratica dell’inconscio vi leggo questo passaggio:

Questo dirottamento dei rapporti, nei gruppi femministi, verso l’analisi del profondo o pratica dell’inconscio non mi va per diversi motivi, ma soprattutto perché si ha un bel dire che non esiste più analista né analizzata, c’è circolarità, ecc. Non è vero: esiste la cultura dell’analisi. Ossia: quello che viene detto sprofonda e resta solo quello che, come teoria, viene elaborato.

Lonzi vedeva nell’uso di alcune istituzioni – la chiesa per il peccato, la psicanalisi per la malattia mentale – l’effetto di un’impasse nella comunicazione, il fallimento nella possibilità di soddisfare un bisogno umano di rispondenza ed è a partire da questa constatazione che immagina un’alternativa che, una volta “intuita”, deve essere “sperimentata” per poter uscire dallo status quo culturale. Tale è, per lei, la pratica autocoscienziale sul cui abbandono e fraintendimento da parte del femminismo così si interroga:

Perché l’autocoscienza è stata fraintesa e abbandonata in molti gruppi che dicono di averla fatta senza averla fatta? Perché si è considerato un passo avanti averla sostituita con la pratica dell’inconscio? Perché nella cultura maschile e nei suoi derivati al femminile nessuno capisce niente dell’espressione di sé in quanto tale (…). Occorrevano un ascolto diverso (rispondenza) e una parola diversa per un dialogo effettivo (…). Bastava non buttare a mare le premesse, per non essere prese dall’urgenza di presentare un bilancio.

C’è dunque qualcosa – le premesse – che per Lonzi sono state “buttate a mare”. Ma che cos’era esattamente l’autocoscienza per lei? In che cosa consisteva? Credo che sviscerare questo punto, su cui c’è disinformazione, approssimazione e confusione, sia essenziale per poterci addentrare in una serie di altre questioni inerenti l’autocoscienza che sorgono strada facendo e che faranno dire a Lonzi:

Certo non è facile, spesso è disperante, ma chi ha detto che sarebbe stato facile e non disperante?

Ma vediamo di cogliere nel brano che segue, davvero straordinario – in cui Lonzi descrive e dà dettagliatamente conto di come si svolga la pratica autocoscienziale da lei introdotta – quali siano le differenze e le affinità fra questa pratica e la pratica analitica. C’ è qui tutto un mondo da scoprire e mi sa che per parlarne non basterebbe un altro libro. Ritroviamo qui lo stesso travaglio, lo stesso sforzo e gli immancabili inciampi che si avvertono in alcuni testi di Freud in cui la fatica della speculazione raggiunge i suoi massimi livelli. Il parallelo non è improprio dal momento che è lei stessa a paragonare il suo rapporto con Sara al rapporto di Freud con Fliess, l’amico medico con cui Freud aveva fatto la sua autoanalisi. Ed è in quella “luce diversa” , qui infine evocata, in cui al termine di un percorso due soggetti si ritrovano – distinti – che Lonzi individua la fine di un processo infinito, di quel processo che Boccia ha definito con pertinenza un’analisi interminabile.

…Fatto sta che non si può essere autentici l’uno con l’altro se non si corrono gli stessi rischi e imprevisti e se non si è ugualmente all’oscuro dei meccanismi che muovono il rapporto. Se uno li conosce e l’altro no, si sviluppa un’inautenticità tra i due, e non basta osservare che è dichiarata a priori, perché il malato non sa ugualmente di che si tratta. Nel gruppo invece, l’inferiorizzazione è un dato di partenza che tende a risolversi nei colpi di scena del rapporto, che sono tali anche per chi è stato individuato come analista e non lo è. Quindi sia inferiore che superiore hanno un’unica bussola, l’autenticità, in un viaggio comune in cui, chi ci si è avventurato finora, ha portato attrezzi più consistenti: teorie, interpretazioni basate su miti, analisi dei sogni ecc. Invece in questo viaggio di due altrettanto inesperte e sprovvedute e che solo per strada scoprono in che pericoli si sono cacciate, quando avvengono le reazioni di quella inferiorizzata l’altra non ha niente in mano che le permetta di parare il colpo. In modo che l’inferiorizzazione, come dato soggettivo, si supera prendendo fiducia da quella superiore – inizio del viaggio euforico per entrambe – come dato oggettivo si supera attraverso quello che l’inferiore scopre nella superiore provocando in lei senso di colpa, e perciò depressione e debolezza. A sua volta la superiore, prima accoglie al suo livello, idealmente, la inferiore che da questo gesto di fiducia prende forza, poi precipita nel turbine del senso di colpa fino a sentirsi incomparabilmente al di sotto di chi voleva sollevare, poiché quella la accusa di averla ingannata. La superiore subisce allora, in varie fasi del conflitto, tutto ciò che l’altra le infligge poiché cerca l’approvazione-assoluzione della inferiore per trovare fiducia nella propria autenticità, però in questo modo si scopre dipendente e abbandona il rapporto: la inferiore a sua volta ha una perdita di identità collegata all’abitudine a usufruire dell’approvazione-gratificazione da parte di quella superiore, così anch’essa abbandona il rapporto. La superiore deve ritrovare fiducia nel recupero della propria innocenza, la inferiore deve trovare fiducia nel recupero della propria autonomia. La base per la RIUSCITA di tutto il ciclo si fonda sul riconoscimento reciproco dell’autenticità che deve averla vinta sui dubbi e sulle angosce di fallimento. In questo processo, di cui la fase conclusiva si svolge separatamente, restano coinvolti entrambe i poli del rapporto e si liberano entrambi per quanto riescono a conoscersi l’una con l’altra, a distaccarsi dall’equilibrio delle influenze complementari e a RITROVARSI IN UNA LUCE DIVERSA DOVE SONO DUE SOGGETTI DISTINTI.

Sarebbe troppo lungo commentare questo incredibile passaggio ma c’è un punto essenziale che possiamo evidenziare ed è l’assenza – dichiarata a priori, almeno in teoria, – di una disparità, all’interno della relazione descritta e un giuoco di possibili alternanze e di intercambiabilità nella posizione di due donne: la posizione dell’inferiorizzata e quella della superiorizzata, un giuoco, un processo che si conclude e si risolve al sopraggiungere improvviso di “una luce diversa” -dice Lonzi – in cui sono due soggetti distinti miracolosamente appaiono in tutta la loro visibilità Qui non abbiamo una che rispetto all’esperienza vissuta ne sa di più e una che ne sa di meno, qui non c’è, come nell’analisi, quel soggetto supposto sapere che è l’analista, ci sono due donne ugualmente “inesperte e sprovvedute” che hanno come “bussola” in comune soltanto l’autenticità anche se Lonzi non si nasconde la verità quando allude alla scoperta dei pericoli in cui le due si sono cacciate.

Ecco, su questo pericolo si potrebbe aprire un discorso che ci porterebbe ad una lettura critica della pratica autocoscenziale di Lonzi. Fare autocoscienza, insomma, non era una passeggiata visto che dopo quell’esperienza e dopo la pratica dell’inconscio che ne voleva essere la prosecuzione, moltissime donne si sono rivolte alla psicanalisi dei Padri andando così a nutrire il loro sapere e a rimpolpare le loro fortune che in quegli anni d’oro furono cospicue.

Ma c’è un brano di Lonzi, bellissimo, con cui vorrei chiudere, in cui pare che lei, almeno lei, sia riuscita nel suo percorso autoanalitico di liberazione cui ogni donna dovrebbe approdare al termine di un’analisi condotta contro ogni forma di integrazione e questo proverebbe che è possibile anche se dobbiamo sempre ricordare che Lonzi era Lonzi:

Liberata dall’idea di dover portare la mia barca in un porto, liberata dal bisogno di giustificarmi e giustificare la vita ai miei occhi, liberata dalla speranza che qualcosa cambi, che migliori, che sia la vera vita, liberata dal ruolo materno femminile, liberata dal sospetto di avere creduto per mancanza di fede o per stupidità, liberata dal volere dimostrare che “è possibile” essendo donna, liberata dall’avere qualcosa da salvare, liberata dall’idea che dipenda da me, liberata dalla paura di non potere tornare indietro, liberata dal terrore di “vedere com’è e non poterlo dire”, liberata dall’attaccamento al dire, liberata dall’interdetto al fare, liberata dall’ipotesi che ci sia una strada, liberata dallo smacco di non potere mantenere, liberata dal negare che è stato tutto invano, liberata dall’ottimismo, liberata dal disfattismo, liberata dal confronto, dallo svantaggio, dalle profezie, liberata dall’inutile orgoglio, liberata dall’inutile vergogna. (C. Lonzi, Taci, anzi parla)

Nessun commento potrebbe essere all’altezza di questo brano. Ma a interrogarci e a commuoverci, fra tutte le liberazioni nominate nell’infaticabile giuoco di confluenza dei contrari, ce n’è una che ci lascia senza fiato: la liberazione dall’inutile vergogna, una condizione di sofferenza vissuta che spesso incontriamo nel Diario.

Di quale aspetto di se stessa, di che cosa, Carla Lonzi si era dovuta vergognare per desiderarne la liberazione? C’è una sola parola che mi frulla in testa e che i Greci chiamavano Hybris.

A BOLOGNA, 14-15 DICEMBRE 2013, CON DANIELA PELLEGRINI E PAOLA ZARETTI

L’interiorizzazione dei modelli patriarcali

di Leda Bubola

Intervento in Occasione del Convegno di Bologna 14-15 Dicembre

Intendo esprimere innanzitutto la mia gioia nell’essere qui oggi, ad un’occasione che segna nettamente un cambio di rotta rispetto a ciò a cui abbiamo assistito e tuttora assistiamo da spettatrici rivolte verso la scena del femminismo italiano.

Come ho già anticipato nell’articolo di promozione di questo incontro pubblicato nel blog di Paestum, nulla o poco più mi hanno dato i numerosi incontri femministi a cui ho assistito a Bologna, Milano e infine Paestum. Se all’università sono abituata ad assistere a discorsi che non mi riguardano, consapevole dell’estraneità che da sempre ha suscitato in me il sapere accademico, mi coglie di sorpresa avvertire un’estraneità simile anche in quei luoghi in cui si dovrebbe invece discutere di ciò che mi riguarda in prima persona.

È chiaro che lì si sta parlando di altro, di storie passate, di vicende a dir poco risolte, nodi conficcati nelle gole di chi parla, o di chi assiste alla scena, consapevole, da qualche parte, di essere l’artefice di questa confusione. Non si può non avvertire l’enorme scarto tra il dire e il fare, l’enorme divario che intercorre tra una pratica che mette in atto esattamente l’opposto dei principi che sostiene a parole. Sappiamo che le armi femminili, gli strumenti di comunicazione che le donne utilizzano nei confronti di altre donne, sono molto sottili e, a volte, difficili da sviscerare. Ad un certo punto ognuna deve prendere una posizione, centrarsi sul proprio punto di vista e scegliere a cosa voler partecipare oppure a cosa sottrarsi, consapevolmente.

La cosa più difficile per me è stata, ed è ancora, capire il rapporto che intercorre tra teoria e pratica, un rapporto che, se da un lato, è evidentemente sbilanciato a favore della prima, dall’altro rivela una confusione stabilitasi tra i due livelli che oggi porta a parlare di una, la teoria, invece che dell’altra, la pratica.

Già da subito, ovvero a partire dalla fine degli anni ’70, il sapere patriarcale, istituzionale, ovvero l’università, ha inglobato il fertile prodotto di questo fenomeno sociale straripante, il femminismo, al suo interno, dimostrando già da subito la sua abilità nel sussumere il diverso per svestirlo della sua carica potenziale. È così che sono nati i women studies, poi trasformatesi in gender studies e queer studies.

Eppure molte donne femministe, molte protagoniste degli anni di fuoco, non si sono opposte a quel fenomeno ben descritto da Lonzi nella seguente citazione.

“Per la ragazza l’università non è il luogo dove avviene la sua liberazione mediante la cultura, ma il luogo dove si perfeziona la sua repressione così ben coltivata nell’ambito della famiglia. La sua educazione consiste nell’iniettarle lentamente un veleno che la immobilizza sulla soglia dei gesti più responsabili, delle esperienza che dilatano il senso di sé”. (Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, pg. 43)

Oggi molte ragazze della cosiddetta ‘giovane generazione’, sono ormai formate e pluridecorate direi, in questa corrente di studi riconosciuta istituzionalmente e, a quanto pare, non ne se lamentano. Al contrario, si può dire che molte delle femministe riconosciute a livello internazionale, e quando dico questo non pronuncio un giudizio in merito alle donne alle quali mi riferiscono ma propongo solo una riflessione, sono proprio quelle che oggi ricoprono una posizione riconosciuta a livello accademico e istituzionale.

La critica non è, e ci tengo a precisarlo, verso una forma di sapere che troppo spesso viene ritenuto ‘intellettuale’ solo perché profondo, ma verso la mancata osservazione della situazione dipinta in sottofondo, ovvero quello della frammentazione causata ancora una volta, dal patriarcato. Eppure, questa volta, non si può accusare l’altro perché risulta fin troppo evidente una responsabilità delle donne stesse che non si può evitare di analizzare. Responsabilità che ci riporta al conflitto sterile di quel femminismo moribondo a cui abbiamo finora assistito e a cui ci proponiamo di fornire un’alternativa. Un femminismo da cui sento di dissociarmi non senza, e forse proprio per, il desiderio che mi spinge di ritornare alle intuizioni del femminismo delle origini che mi appassionano.

Eppure è dai libri che grandi donne ci hanno lasciato che è nata in me questa passione e certo questo segna un elemento di evidente rottura rispetto all’esperienza da loro vissuta, un elemento che mi avvicina proprio a quella modalità di trasmissione del sapere a cui ho fatto riferimento, ovvero a quella istituzionale. Però ci sono libri e libri, libri teoretici e libri esperienziali, lo stile differisce di gran lunga e anche l’intenzione. E poi in fondo basta vedere il numero delle edizioni e l’ultima data di pubblicazione per capire se sono stati libri di successo o meno, avendo ben chiaro le carte che assicurano il successo, soprattutto in ambito accademico. Successo, che anche se brevemente acquisito, alcune persone negano ad oggi, basti pensare alla completa assenza di Cavarero da una bibliografia di Studi di Genere.

È molto difficile capire, leggendo i testi che fanno parte di una bibliografia di Studi di Genere, quale sia stato il contesto in cui questo nuovo sapere si è diffuso, ed è molto difficile anche riguardo a testi italiani, con diretto riferimento alla produzione di Diotima e della Libreria, capire cosa sia stata veramente l’esperienza fondamentale del femminismo degli anni ’70, ovvero l’autocoscienza.

È grazie alla testimonianza diretta di Daniela Pellegrini e al testo di Paola Zaretti che ricostruisce la storia di questi gruppi e la loro trasformazione in gruppi analisi e poi nella pratica del fare che si intravede una luce nel tunnel e una possibile spiegazione alla situazione di stallo, di conflitti che hanno la loro radice proprio in queste esperienze, esperienze come ho detto non mie, non nostre.

E dunque qual è il problema che ritorna impellente, un problema che certo il femminismo aveva centrato ma che non è stato in grado di risolvere? Lo stesso problema che ho riconosciuto prima di tutto nella mia esperienza di vita personale e che mi ha portato ad avvicinarmi al femminismo, lo definirei, il problema dell’interiorizzazione dei modelli patriarcali.

È questo il perno attorno al quale la psicanalisi riveste da un parte un ruolo essenziale nel femminismo, dall’altra un potenziale ostacolo verso il suo sviluppo e a causa della sua matrice patriarcale. Juliet Mitchell che pubblica il testo Psicanalisi e femminismo nel 1971 cerca di invertire la rotta delle critiche poste da de Beauvoir, Friedan, Firestone e Millet alla psicanalisi – critiche comunque più che legittime – proponendo un punto di vista che trae spunto da un concetto psicanalitico ma che non riporta necessariamente agli assiomi della psicanalisi. Mitchell analizza “come l’interiorizzazione di una memoria collettiva è diventata un fatto psichico” (Le filosofie femministe), ovvero, in parole semplici, come le donne abbiano interiorizzato i modelli patriarcali dell’essere donna al punto da esserne le prime sostenitrici.

È in questo passaggio che si inserisce l’esperienza dell’autocoscienza, esperienza che il femminismo italiano mutua dall’America ma che ha, in Italia, uno sviluppo del tutto peculiare grazie soprattutto al lavoro di Carla Lonzi che ritroviamo nel Diario con tutti gli spunti e le difficoltà soprattutto personali che esso ha comportato. Questo passaggio, questa presa di coscienza che viene oggi liquidata come fosse un dato ormai acquisito, è invece una conquista che richiede un lungo tempo e un lavoro profondo su se stesse. Per intuire ciò basta ascoltare le parole di Lonzi stessa nella distinzione che fa tra autocoscienza femminista e psicanalitica:

“L’autocoscienza femminista differisce da ogni altra forma di autocoscienza, in particolare da quella proposta dalla psicoanalisi, perché riporta il problema della dipendenza personale all’interno della specie femminile come specie essa stessa dipendente. Accorgersi che ogni aggancio al mondo maschile è il vero ostacolo alla propria liberazione fa scattare la coscienza di sé tra donne, e la sorpresa di questa situazione rivela sconosciuti orizzonti alla loro espansione. E in questo passaggio che viene fuori la possibilità dell’azione creativa femminista: è nell’affermare se stessa, senza garantirsi la comprensione dell’uomo, che la donna raggiunge quello stadio di libertà che fa decadere il mito della coppia per quanto aveva di tensione verso un essere da cui dipende il proprio destino.” (Da “Significato dell’autocoscienza nei gruppi femministi” di Carla Lonzi)

Dire che ‘la psicoanalisi riporta il problema della dipendenza personale all’interno della specie femminile come specie essa stessa dipendente’ significa rivelare una matrice culturale, che va ben oltre quella psicanalitica, che considera la specie femminile ‘solo in vista della sua dipendenza’, ovvero della sua inferiorizzazione rispetto a quella maschile.

Pur da prospettive diverse, ovvero una che parte dalla pratica, quella di Lonzi, e una invece che parte dalla teoria, pur contaminata dalla pratica ma non resa esplicita, come quella di Irigaray e di Cavarero, si arriva a comprendere la profondità di una tale affermazione: se tutto il sapere è un sapere che si basa alla sua radice, su questi modelli, allora essere completamente scevre da ogni condizionamento è pressoché impossibile, ciò che è possibile è invece lavorare su di sé per prendere coscienza di questi condizionamenti e essere in grado di fare delle scelte anche se non completamente libere, perlomeno consapevoli.

La potenzialità delle produzioni più teoriche, mi riferisco ad autrici come Cavarero e Irigaray, pur lasciando di sottofondo il sostrato pratico, – ovvero l’esperienza dell’autocoscienza che ha sicuramente contribuito, anche se in gradi e maniere diverse, alla creazione di questi testi – è costituita proprio da consapevolezze derivate dalla presa di coscienza.

Nel saggio, Questo sesso che non è uno di Irigaray grazie alla rivalutazione di un modello sessuale dove la donna è chiaramente determinata come ‘mancante’ dalla fatidica ‘invidia del pene’ che le viene attribuita dalla psicanalisi, l’autrice mette in atto una potente critica al concetto di soggetto tanto caro alla filosofia nel definire la donna come ‘più di una’. È chiaro quindi che il cambio di prospettiva implica un potenziale rivoluzionario non da poco e che la corsa verso l’integrazione del femminismo nell’università e la sua commistione con i più svariati campi del sapere a partire dalla filosofia, magari facendolo andare a braccetto con i post-strutturalisti, con Derrida e Foucault, è d’interesse per chi vuole mantenere l’ordine.

Allo stesso modo, testi come Nonostante Platone o Il femminile negato di Cavarero mettono in discussione l’intero impianto filosofico occidentale. A partire dall’osservazione ripresa da Arendt che l’intera storia della filosofia si basa sulla categoria di morte, Cavarero conduce un’analisi lucida che si riassume nella sua ipotesi davvero convincente del matricidio originario e dalla mimesis del materno da parte del filosofo (Platone) e dalla filosofia in generale, ipotesi che, vi assicuro, è ancora lontana dall’essere esposta in classe in un corso di filosofia all’università.

Il modo però di far rivivere queste intuizioni e incanalarle in modo incisivo in un percorso comune non è quello di portare questi discorsi all’interno dell’università, luogo dove la pratica in generale è malvista, figuriamoci quella femminista. D’altronde, non vedrei la finalità di convincere con queste tesi i colleghi maschi ancorati ancora, con qualche eccezione, ad un sapere che non si mette in discussione se non in apparenza, seguendo per lo più qualche moda filosofica.

La finalità non è quella di convincere nessun altro/a a parte noi stesse e credo che quest’analisi, un’analisi che sia al tempo stesso intima e che da questa intimità tragga gli elementi per così dire universali sia necessaria. Gli elementi di inferiorizzazione sono moltissimi e tutt’ora impressi nella nostra cultura sul versante femminile, interpretato e interpretabile in molte accezioni, come quella di passività, di dipendenza, di mutamento, di generazione, di morte, di colpa e che tutt’ora, ci definiscono approfittando del nostro silenzio, un silenzio comprensibile visto la carica di sapere, la quantità più che la qualità, con cui dobbiamo in qualche modo avere a che fare.

Qui entra in gioco la necessità che mi ha spinto a entrare a far parte del gruppo di Autocoscienza online verso la fine di Agosto di quest’anno. Devo dire che all’inizio ero titubante perché consapevole di una differenza di collocazione storica e di esperienza di vita rispetto a quella delle donne che per prime hanno sperimentato quest’esperienza negli anni ’70, ma ci siamo presto rese conto che questa differenza era condivisa e che si trattava di una novità rispetto a quello che era stato, una novità di cui capiamo qualcosa di più insieme ogni giorno e che delinea il senso di quest’incontro e anche dell’apertura prossima di un blog.

Devo dire che il mio timore di riproporre in veste emulativa discorsi sulla sessualità protagonisti dei gruppi degli anni ’70, si è ben presto dileguato, con me ci sono donne che hanno un’esperienza di osservazione di sé già da tempo avviata, e con la quale è più semplice cogliere l’universalità di una situazione in cui ci troviamo a vivere e che comprende tutte noi nelle nostre particolarità.

Le elaborazioni contenute in questo breve scritto sono frutto di riflessioni avvenute all’interno del gruppo e ciò testimonia come le narrazioni non siano puramente personali, senza considerare questo come un tratto negativo, ma per focalizzare l’attenzione sulla diversità dell’esperienza di Autocoscienza oggi rispetto a quella degli anni ’70.

Lo stesso programma di lavoro culturale proposto da Daniela Pellegrini si inserisce in questa diversità che, se nel tempo che fu non ebbe modo di farsi sentire come avrebbe meritato, ha oggi modo di esprimersi, tra alcune donne che sono disposte a rivedere se stesse prima di tutto, partendo costantemente da sé e non dandolo come traguardo acquisito una volta per tutte, e portando questo processo di critica di sé anche fuori, nei modelli culturali che hanno provocato l’assunzione di modalità del tutto e per tutto patriarcali.