di Paola Zaretti / La vocazione omicida/suicida del Patriarcato

Questo saggio è la rielaborazione della relazione presentata al Convegno Donne e uomini tra la vita e la morte organizzato da Oikos-bios (Centro Filosofico di Psicanalisi di Genere Antiviolenza), svoltosi a Padova il 7 Marzo 2009 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova.

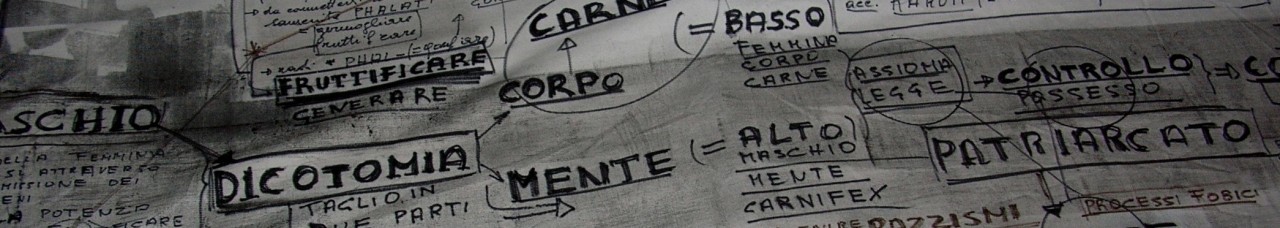

Abstract: Individuare le radici della violenza a partire da una prospettiva di genere, significa aprire un nuovo campo di ricerca epistemica, significa chiedersi, in primo luogo, se e in quale misura la differenza di genere incida nel rapporto che donne e uomini hanno, rispettivamente, con la Vita e con la Morte, con l’esperienza del vivere e del morire. Come si rapporta la donna alla Vita e alla morte? Come si rapporta l’uomo alla Vita e alla Morte? La vocazione suicida del Patriarcato è fatalmente inscritta nel pensiero dell’Uno, un pensiero che coltiva e nutre al suo interno, sin dall’origine, i germi della propria dissoluzione.

La violenza che si esercita è sempre speculare a quella che si infligge a se stessi. La violenza che ci si infligge è sempre speculare a quella che si esercita. E’ questa l’Intelligenza del Male. (Baudrillard)

E’ con queste parole di Jean Baudrillard, che saluto e ringrazio le persone qui presenti per essere con noi all’ormai consueto appuntamento di Marzo. Un grazie particolare ai relatori e relatrici che hanno accettato il nostro invito su un tema tanto delicato al cui centro stanno le donne e gli uomini, in bilico, così pare dal titolo, tra la Vita e la Morte. C’è chi, un po’ meno ottimista, da un confronto fra il pensiero di alcuni filosofi autorevoli – Schopenhauer e Heidegger – e il pensiero di una donna altrettanto autorevole – Hannah Arendt – sostiene la tesi di un sguardo maschile fisso sulla morte e di uno guardo femminile fisso sulla vita.

Che sia proprio così? Sospendiamo, per ora, ogni giudizio, anche se devo ammettere che questa differenza di sguardo è un dato che emerge in maniera evidentissima sia dalla mia esperienza clinica che dall’osservazione dei comportamenti della vita di ogni giorno. Scopo di questo incontro è interrogare due diversi sguardi sul mondo, la dissimmetria fra uomo e donna nel modo di essere, di pensare e di stare al mondo e proveremo a farlo andando dritti cuore del problema, interrogando dunque l’impulso alla violenza e l’azione della pulsione di morte nel solo modo in cui si conviene, ossia in una prospettiva differenziata di genere. Non che manchino o siano mancati pensatori eccellenti – filosofi e scienziati, antropologi, sociologi e teologi – autori di libri autorevoli, impegnati sulla e contro la violenza nelle sue diverse forme – sistemica e simbolica, soggettiva e oggettiva – sull’efferatezza della guerra e sulla morte, sulle responsabilità del capitale la cui universalità porta Alain Badiou a definire il nostro tempo un tempo privo di mondo in cui il capitale, sradicato da uno specifico mondo culturale e simbolico, è diventato una macchina economica e simbolica neutrale. (Zizek). Ma capita che, quando se ne occupano, lo facciano trascurando l’essenziale: il fatto che i guasti prodotti dal sistema di pensiero che pure vanno denunziando con grande lucidità, sono opera esclusiva di quella “bestia” che Naranjo definisce la bestia patriarcale.

Mi auguro che questo incontro sia l’inizio inaugurale di un processo in progress di ricerca e di riflessione ad ampio raggio – individuale e collettiva – in grado di sollecitare l’apertura verso nuovi orizzonti cognitivi e verso azioni socialmente incisive, in grado di contrastare i pericoli di un sistema di pensiero alla cui implosione stiamo assistendo muti e a cui non c’è alcuna speranza di far fronte se non uscendo dalla fase di nichilismo passivo in cui ci troviamo, lucidamente prevista, con grande anticipo sui tempi, da Nietzsche. A seguire l’onda impazzita dei crimini compiuti in questi ultimi anni, tutto fa pensare a una volontà di far la festa alla donna e questa vocazione, per chi ne sa di storia, è un’antichissima passione, che ha nome misoginia e di cui oggi si avverte, anche da parte di alcuni uomini che hanno “intelletto d’amore” – pochi per la verità – una certa consapevolezza. Due di questi uomini che fanno parte dell’Associazione Maschile plurale di cui loro stessi ci diranno qualcosa – Marco Deriu e Giacomo Mambriani – sono oggi qui con noi e uno di loro, Giacomo Mambriani, ha lavorato assieme a noi alla realizzazione del Progetto antiviolenza proposto da Oikos-bios all’Istituto Gramsci di Padova.

Non è esagerato affermare che da un po’ di anni a questa parte, si è messa in moto da parte dell’uomo e in forme sempre più scoperte, una vera e propria macchina da guerra che sta generando uno sterminio normato di cui pare sfugga a troppi la direzione, il senso e la portata epocale, benché non ci sia epoca della storia, a dire il vero, che dalla violenza dell’uomo non sia stata segnata. Femminicidio è termine che turba, disturba e scuote le false coscienze benpensanti, più versate al rumore delle parole che all’ascolto, più preoccupate del formalismo vuoto del linguaggio che della sostanza etica delle parole. Femminicidio è parola che si preferisce rimuovere ma che ben descrive, purtroppo, la realtà e lo spessore di un fenomeno che può essere considerato, a buon diritto, solo una delle infinite maschere in cui la violenza si declina e che ha varcato da tempo la soglia della tollerabilità individuale e sociale. Ma di quanto sta accadendo non possiamo sorprenderci. Si tratta, infatti, di un fenomeno storicamente prevedibile e previsto, si tratta dell’esplosione di un cancro le cui radici poggiano su un paradigma di pensiero unico, androcentrico, e sulla logica di espulsione dell’altro/a che da sempre lo anima. Si tratta della vocazione suicida di un sistema di pensiero, fatalmente votato alla propria autodistruzione per aver coltivato e nutrito al suo interno, sin dall’origine, i germi della propria dissoluzione. Il “nemico”, il diverso, nelle sue molteplici declinazioni cui siamo ormai abituati, non è fuori, come pensa la paranoia con le sue proiezioni ben note alla clinica, ma abita nel cuore dello Stesso, nel cuore dello stesso sistema che lo ha creato e dalla cui conflittualità trae alimento. La perdita di significato e il progressivo smantellamento di una serie di categorie normative simbolicamente efficaci cui facevamo riferimento – il Nome del Padre, il grande Altro – è dunque l’esito strutturale e inevitabile di quella violenza che Walter Benjamin definiva violenza pura o divina che, lungi dall’evocare la divina onnipotenza, o quelle esplosioni di “sacra follia” in cui un potere divino agiva sui soggetti, è, al contrario, “un segno della Sua impotenza”, “è soltanto il segno dell’ingiustizia del mondo (…) eticamente “fuori posto”. (Zizek)

L’idea che la cultura dell’Occidente – e Occidente vuol dire Platone – sia affetta da un’antichissima patologia che consiste nel valore assegnato al primato dell’Uno e nel rigetto delle differenze, è un’idea condivisa che costituisce un patrimonio ormai acquisito da parte di molti pensatori eccellenti. Penso, fra questi, soprattutto ai fautori di quel programma di de-fallicizzazione assai diffuso nel panorama europeo del XX secolo, raccolto in quel “divenire donna del pensiero” e teorizzato soprattutto in Francia da Deleuze, Lacan Foucault, Derridà e in Italia da Cacciari, Rella, Vattimo contro il progetto di morte che la ragione dell’Occidente, con il suo immedicabile odio per l’Alterità, la Differenza, la Dualità e la sua sconsiderata passione per l’Uno, ha messo in atto sin dalle sue origini. L’esito di questa operazione della reductio ad unum, è ciò che Jean Baudrillard ha chiamato, in uno dei suoi libri, Il Patto di lucidità o l’intelligenza del Male, che è l’intelligenza “di una forma duale irriducibile”, che è “l’intelligenza segreta della dualità e della reversibilità resistente ai programmi di “beatificazione universale” dell’Uno, del Tutto, dell’ Integrale e in cui ci spiega, in sintesi, qual è il destino fatale di un sistema di pensiero unico che procede negando ed espellendo dal suo processo le altre forze esistenti:

Tutto ciò che infrange la dualità, che è la regola fondamentale, tutto ciò che aspira ad essere integrale porta alla disintegrazione, per risorgenza violenta della dualità (…). E’ la dualità, sempre liquidata, scongiurata con tutti i mezzi, che viene a restituire un’assenza, un vuoto generalmente sommersi da una presenza totale. E’ la dualità che frantuma la Realtà Integrale, che spezza ogni sistema unitario o totalitario attraverso il vuoto, il crash, i virus, il terrorismo. (Baudrillard).

Ma ad allertarci ci sono anche i pericoli connessi con l’eternizzazione di sistemi monovalenti e necessariamente espulsivi, messi in atto dalla macchina patriarcale. Il sistema Patriarcale implode, si auto-stermina proprio in ragione di questo suo ruotare autistico su se stesso, e questo suo avvitamento circolare è il prezzo da pagare per l’esclusione di tutto ciò che se stesso non è, di tutto ciò che è Altro e differente da sé. L’annodamento perverso fra volontà di potenza e precipizio, appare dunque come l’esito strutturale e inevitabile di questo sistema. E questo perché a un programma che aspira alla realizzazione di un ordine Integrale del mondo attraverso dei “sistemi che si sono perfezionati divinizzando il proprio principio monovalente di funzionamento”risponde inevitabilmente:

un’abreazione violenta: sconfessione della realtà, sconfessione della libertà, sconfessione della felicità, virus e disfunzioni, spettralità del tempo reale, resistenza mentale, tutte le forme di repulsione segreta per tutte le forme di normalizzazione ideale dell’esistenza. (Baudrillard)

Ebbene, sono precisamente questi gli effetti ormai visibili che stiamo raccogliendo dalla trasmissione di questa antica malattia occidentale in cui confluiscono, in un unico contenitore, primati valoriali androcentrici e fallocentrici, sistemi dittatoriali e fanatismi religiosi. Una malattia già diagnosticata da Freud quando sosteneva, non senza prudenza, che un’intera civiltà, non diversamente da un individuo, può essere malata e da Nietzsche quando scriveva:

Oh dissennata triste bestia, l’uomo! (…). Qui c’è malattia, non v’è dubbio, la più tremenda malattia che sia infuriata sino a oggi nell’uomo – e chi ancora riesce a udire (…) come in questa notte di martirio e di assurdità ha echeggiato il grido amore, il grido del più struggente rapimento, della redenzione nell’amore, si volge altrove, colto da un raccapriccio incoercibile (…). Nell’uomo vi è tanto di terribile! (…). Già troppo a lungo la terra fu un manicomio!… (Nietzsche).

A testimoniare di questa dualità inaggirabile eppure sempre bandita e liquidata con ogni mezzo in favore di un pensiero unico, è la donna non una, non tutta, in grado di operare, in virtù di questa sua risorsa, un sovvertimento della logica fallologocentrica che abita la nostra cultura, mostrando l’inconsistenza dell’Uno in un mondo in cui siamo sempre in due – come suggerisce il titolo di uno degli ultimi libri di Irigaray. Averlo dimenticato è la grande responsabilità storica di un sistema di dominio che ha da rispondere di quella “risorgenza violenta della dualità” cha va ben oltre la differenza di genere per comprendere ogni genere di diversità, differenze etniche comprese. Maschile patologico. La vocazione suicida del patriarcato, è il titolo che ho dato a questo incontro perché non basta dire, con Freud, che ogni suicidio è un omicidio, ma a guardare la storia dell’Occidente e il suo inesorabile declino, si può affermare anche l’inverso, ossia che ogni omicidio è un suicidio. Il Crimine cui mi riferisco, è quel “crimine fondante” che sta alla base delle origini illegittime del potere già elaborato da Pascal e da Kant e che consiste in un processo di eliminazione di ogni forma di Alterità, a vantaggio di un sistema di pensiero unico e dell’antagonismo oppositivo e guerrafondaio di cui si nutre per conservarsi.

Tornando al titolo, spero che la critica da me rivolta a una visione dicotomica della realtà, sia sufficiente a orientare e a far comprendere che Maschile patologico non implica Femminile non patologico, benché sia innegabile che grandissima parte delle sofferenze femminili sono indotte da un “ordine” simbolico creato a misura d’uomo, il cui risultato è la produzione di un massimo disordine che riguarda non solo la donna ma l’ uomo stesso divenuto, da artefice e regolatore del mondo, vittima del proprio errore.

Perché mettere l’accento sulle patologie maschili?

Una domanda come questa dovrebbe essere restituita al mittente, con l’ invito a interrogarsi sulle ragioni per cui la violenza maschile dovrebbe continuare ad essere oscurata e protetta, com’è sempre avvenuto; sulle ragioni per cui questa violenza silenziosa che si consuma ovunque è considerata ovvia e normale anche da molte donne che la subiscono; sulle ragioni per cui non dovrebbe essere doveroso e prioritario, da parte di quella folta schiera di “ascoltatori” e curatori d’anime impegnati nelle varie pratiche “psi” – psicologi, psicoterapeuti e psicanalisti e psichiatri – interrogarsi sulle patologie maschili, invece che rimuoverle e lucrare, come da sempre hanno fatto, su quelle femminili. Ciò che oggi non è più rinviabile, è la riformulazione di una teoria psicanalitica e di una pratica di cura del disagio maschile e femminile fondata su un approccio formativo che tenga conto di una prospettiva di genere. Un impegno su questo fronte, implica, naturalmente, l’assunzione di una prospettiva totalmente nuova, di uno sguardo clinico puntato sull’uomo e sulla sua reale capacità di destituirsi dal trono della trascendenza e dalla sete di dominio. E se il prezzo per il mantenimento di questo dominio sono le stragi di guerra, gli stupri, le torture, le lapidazioni e le donne incinte sotterrate ancora vive, beh! allora, la nostra responsabilità di donne e di uomini nel restare inermi di fronte a questa follia della ragione è incommensurabile. Tutto fa pensare che non siamo lontani, temo, dalla previsione di Lacan circa il rischio di un mondo progressivamente avviato verso forme di psicotizzazione. Di qui l’esigenza di evidenziare, fra l’altro, la limitatezza e fatuità, la strumentalità e l’inconsistenza, di tutte le misure legali e psicopedagogiche sinora propagandate per fronteggiare la violenza e per proporre al loro posto la ricerca di nuovi approcci educativi, affidati alla competenza e alla cura di figure femminili ad alto profilo professionale, sensibili ai contributi prodotti dal pensiero femminile in vista di un cambiamento radicale di quel sistema di pensiero che di tale violenza è responsabile. Si può forse ragionevolmente pensare che la cura di un organismo malato avvenga ad opera dello stesso agente che è stato la causa della sua la malattia? Di qui la necessità di un lavoro di revisione educativa affidata a persone competenti sulle questioni di genere. Per questo, nonostante la mia profonda ripugnanza per la violenza perpetrata contro le donne, è mia ferma convinzione che impegnare esclusivamente la nostra attenzione su questo fenomeno certamente gravissimo – non essendo l’odio per la donna se non odio nei riguardi della più universale di tutte le differenze da cui ogni altra forma di razzismo discende – sarebbe un errore prospettico degno di una micro politica limitata e inadeguata a incidere in modo significativo sui danni incalcolabili prodotti da un dominio androcentrico e da una violenza globale i cui contorni trascendono la violenza di genere e inquinano ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Allargare i confini di una critica “riduzionista” alla violenza di genere e mostrare in tutta la sua ampiezza, le multiformi maschere dietro cui la violenza maschile si nasconde nella sua dimensione reale, nella sua totalità e nell’infinita gamma di luoghi in cui essa agisce in sordina nel quotidiano – familiare, lavorativo, istituzionale – questa è Grande politica e di questa politica sono le donne, anche se e quando non lo sanno, a possedere le chiavi per concorrere a modificare, grazie a un punto di vista diverso che ha di mira la Vita, le sorti di un’umanità alla deriva.

Una Grande Politica – come Nietzsche la chiamava – non si limita a guardare alle donne vittime di violenza ma rovescia, si attiva, convoca e interroga e dibatte dell’uomo, con l’uomo, per l’uomo e sull’uomo, con altri uomini in quanto parte del genere maschile e dunque in qualche modo implicati, anche se non singolarmente responsabili, di tanta efferatezza. Una Grande politica, soprattutto in un momento come questo, investe ogni sua risorsa nella ricerca di strumenti educativi congrui ai tempi, riscrivendo al femminile, in un idioma antigerarchico, anticentrico, antiverticistico, antirazzista e su basi dunque davvero innovative, le umane relazioni a cominciare dal reciproco riconoscimento della dignità che spetta a ciascuno/a. Una Grande Politica è una politica lungimirante che non si esaurisce intervenendo con azioni militarizzate e sconclusionate, di pura facciata a scopo propagandistico-elettorale su una realtà ridotta a frammenti, ma usa le sue risorse intellettuali per ricomporre i “frammenti sparsi in orrida casualità”, per guardarla e comprenderla nel suo insieme perché, solo attraverso questa ricomposizione e questa comprensione, è possibile decidere, con raziocinio, la direzione da prendere. E’ una politica che contrastando la logica del riduzionismo e della frammentazione, rifiuta perciò l’idea di considerare la violenza contro le donne uno dei tanti frammenti di realtà separabile e scisso dal reale di una violenza infinitamente più globale, costantemente esercitata dal sistema di pensiero maschile e riscontrabile in ogni ambito e ad ogni livello di una società che di civile non ha più nulla. Ebbene, proprio da questa consapevolezza – progressivamente maturata in anni di esperienza con donne e uomini e ulteriormente stimolata dal lavoro di ricerca condotto all’interno di Oikos-bios sulle tematiche di genere – è nata e ha preso corpo l’idea di promuovere questo incontro per indagare sulle radici della violenza, interrogando innanzi tutto, la Todestrieb, la pulsione di morte e il modo in cui essa opera e agisce nell’uomo e nella donna.

A questo allude il titolo, che ci convoca e ci interroga, invitandoci ad abbandonare sentieri battuti e protocolli scontati, per andare all’origine genealogica della violenza lungo una linea di ricerca che ripercorrendo trasversalmente il concetto freudiano di pulsione di morte – e i suoi effetti distruttivi e autodistruttivi – lo analizza secondo una nuova prospettiva, secondo una prospettiva di genere. Individuare le radici della violenza a partire da una prospettiva di genere, significa esperienza del vivere e del morire. Come si rapporta la donna alla Vita e alla morte? Come si rapporta l’uomo alla vita e alla Morte? In che misura i loro rispettivi comportamenti, le loro azioni, nel privato come nel sociale, sono condizionati dal modo di rapportarsi di ciascuno/a all’esperienza della Vita e della morte? E, ancora, in quale misura la differente esperienza che donne e uomini hanno del loro corpo incide sul loro modo di essere e di pensare, sullo stile di relazione con l’altro/a, sulla predisposizione alla cura dell’altro, sulla capacità di connessione fra mondo esterno e mondo interno, sul modo, insomma, di stare al mondo? Ebbene, interrogare la pulsione di morte in azione, partendo dall’esperienza concreta della guerra come paradigma assoluto di violenza in cui l’azione distruttiva e autodistruttiva della pulsione di morte agisce al massimo grado della sua crudeltà e aberrazione, mi sembra la via migliore per iniziare la nostra indagine. Un breve scorcio significativo di che cosa sia il “godimento del male” cui allude Lacan, lo troviamo in questa testimonianza di guerra:

Io credo che quasi tutti gli uomini che sono stati in guerra dovranno ammettere, se sono onesti, che da qualche parte, dentro di loro, ne hanno anche goduto (…). Era così bello, avevo il potere di vita e di morte (…) è la droga migliore che esista, la scopata migliore mai fatta (…). (Bourke )

Sono le parole di un ex marine che aveva preso parte alla guerra in Vietnam e alla prima e seconda guerra mondiale, riportate da Joanna Bourke nel suo libro Le seduzioni della guerra:miti e storie di soldati in battaglia. Una realtà violenta come quella descritta vorrei guardarla con voi. E non è certo solo questo esempio che mi fa dire che qualcosa che non funziona più, che qualcosa, fuorcluso dal simbolico sta facendo irruzione nel reale. E questa irruzione, di cui già si avverte il rumore, rischia di travolgerci come una valanga ai cui segnali di pericolo non abbiamo saputo o voluto dar retta. Come dire: inutile chiudere la stalla dopo che i buoi sono fuggiti. Ad essere fuggita, a quanto pare, è la Ragione, quel Logos, su cui si è preteso di costruire la realtà e la vita di un’intera civiltà, mentre se c’è qualcosa che rischia di far perdere la ragione, è proprio quella “menzogna istituzionalizzata” che vediamo all’opera nella splendida rilettura fatta da Simona Forti di Nineteen Eighty-Four di George Orwell che consiste nell’azzeramento di ogni differenza fra realtà e finzione.

Realtà, finzione, verità. Metterò momentaneamente da parte queste tre parole il cui peso semantico e concettuale ci impegnerebbe in diatribe e disquisizioni filosofiche a non finire, e utilizzerò il concetto di evidenza nel senso in cui esso viene impiegato da Weil per chiedermi, e chiedervi: Che cos’è evidente? E’ evidente che la morte, le guerre e la distruzione sul pianeta, da qualsiasi parte si volga lo sguardo, sono opera dell’uomo ed è altrettanto evidente che la responsabilità delle donne in tutto questo è nulla.

Questo è evidente.

Va da sé che esistano uomini che violenti non sono. E lo sappiamo. E tanto ne siamo persuasi/e, che a darne conferma, se mai ce ne fosse bisogno, è la consistente presenza di relatori maschi, unita alla speranza di oltrepassare, proprio grazie al loro contributo, quel muro dietro il quale troppi uomini si nascondono pur di fuggire il confronto. Aggiungerei ai presenti un altro magnifico esemplare di maschio intenzionato a veder chiaro, ricordando il feroce giudizio di Nietzsche sulla “bestia” uomo, riguardo al quale aveva più di qualche ragione per dire e ribadire: “l’uomo è qualcosa che deve essere superato”. Di qui quella misteriosa figura dell’Übermensch, che come ho già avuto modo di dire e di scrivere e come da lui stesso implicitamente confermato, altro non è se non una Donna. Nessuna possibilità per l’uomo di andare oltre l’uomo, nessuna possibilità di oltrepassarlo, almeno fintanto che quest’uomo si mostra incapace di andare oltre se stesso, oltre la propria sete di dominio. E ora proviamo a fare un passo ulteriore verso l’origine del bisogno dell’uomo di uccidere, interrogando la pulsione distruttiva presente nel maschio che, pur visibile negli effetti disastrosi che produce, appare tanto normale da passare inosservata e ingiudicata. Ci viene in aiuto, su questo punto, un brano di Salvatore Natoli tratto da L’esperienza del dolore, un libro di cui non perdo occasione di raccomandare la lettura:

Ogni vivente, determinabile come quantità di forza e centro organizzato della propria potenza, è vitale e pretende per sé la vita. Per questa ragione ogni mortale tiene alla propria vita e, in quanto mortale, tiene quanto più può a tenere lontana da sé la morte. A tal fine non solo si custodisce e si protegge, ma anticipa negli altri la sua morte e uccide. Uccidendo prende dentro di sé la vita dell’altro e accumula vita. Il mortale che uccide coltiva in sé l’illusione di durare, e se non può evitare la morte si persuade che in certo modo la può fronteggiare e contenere. A tal fine, il vivente, come consuma per accrescersi, distrugge per dominare. (Natoli)

L’assenza di ogni distinzione fra uomo e donna, considerati portatori indifferenziati di una tendenza naturale insita in ciascun essere umano a pretendere per sé la vita e ad allontanare il più possibile la morte, è la prima cosa che colpisce in questo passo. “Ogni vivente”, “ogni mortale” in quanto mortale, “il mortale” – si dice, infatti – “pretende per sé la vita” e tiene quanto più può “lontana da sé la morte”. Ma l’ aggiunta che immediatamente segue:

a tal fine non solo si custodisce e si protegge, ma anticipa negli altri la sua morte e uccide. Uccidendo prende dentro di sé la vita dell’altro e accumula vita.

ci permette di passare, attraverso una lettura attenta a una prospettiva di genere, dal registro dell’omologazione a quello della differenziazione. Il primo elemento differenziale, ci viene immediatamente suggerito dalla forma riflessiva dei due predicati ogni mortale “si” custodisce e “si” protegge che se risulta certamente congrua a dar conto della posizione maschile, appare invece inidonea a rappresentare la posizione della donna al cui modo di essere e di rapportarsi all’altro/a la forma transitiva del custodire e proteggere è senz’altro elettivamente più affine. Che l’inclinazione alla custodia, alla protezione, alla presa in cura dell’altro sia considerata, a ragione o a torto, per “natura” o per “cultura” una prerogativa femminile, è ampiamente riconosciuto. La vita delle donne, in generale – quali che ne siano le ragioni su cui qui non importa indagare – è decisamente più versata, di fatto, al sacrificio di sé e alla protezione di chi sta loro intorno (mariti, figli, nipoti e pronipoti anziani e malati) che alla custodia di se stesse. Inutile dire che di questa tendenza femminile all’abnegazione – che può spingersi sino all’eccesso patologico del sacrificio e della cancellazione di sé – c’è chi, ovviamente, continua a trarne profitto. Si pensi soltanto ai vantaggi economici e non solo, che derivano alle pubbliche amministrazioni dallo sfruttamento dell’esorbitante numero di operaie della salute che – con o senza la competenza richiesta – prestano volontariamente la loro opera nelle sempre più numerose strutture associative esistenti in Italia.

Il secondo elemento differenziale che merita attenzione, riguarda l’impulso a uccidere e la spinta a esercitarlo – dice Natoli – ancora in modo indifferenziato e in ordine a due diverse motivazioni: come modalità di anticipazione della propria morte e come mezzo per accumulare vita attraverso la morte dell’altro. Ora, che l’impulso a uccidere e a uccidersi non sia lo stesso nei due sessi, né quantitativamente né dal punto di vista delle modalità di attuazione – decisamente più cruente e violente nel maschio che nella femmina – è un dato sicuro. Dalla follia nazista, per restare al ‘900, alle guerre odierne, dalla violenza mafiosa alla criminalità organizzata, dalla violenza negli stadi alla violenza simbolica delle e nelle istituzioni, dalle stragi provocate al volante alla pedofilia, dal nonnismo ai sequestri, il bilancio dei misfatti che portano la firma “uomo”, ci precipita nella vertigine di una “civiltà” della barbarie. Di qui l’evidenza che la voluttà dell’assassinio, finalizzato alla presa “dentro di sé” della vita dell’altro come accumulatore di vita, è una via di “godimento del Male” assolutamente estranea al modo d’essere e di sentire femminile. Ma che cosa fa sì che qualcuno, per vivere, debba aver bisogno di uccidere e di prendere dentro di sé la vita di qualcun altro? Che cosa può spingerlo ad accumulare vita in un modo così disperato e distruttivo, se non il fatto di percepire la propria vita come una vita senza vita, se non il fatto di vivere senza vivere, se non il fatto, insomma, di vivere se stesso come morto?

E importante sapere, per inciso, che questo inquietante rapporto dell’uomo con la vita e con la morte – assai più diffuso di quanto non si creda – è un tratto sintomatico tipicamente maschile su cui non posso ora soffermarmi ma su cui la clinica del maschile avrebbe molto da dire. Ricordo soltanto che nella nevrosi ossessiva – una patologia molto grave e diffusa soprattutto nei maschi, spesso oscurata da comportamenti in apparenza ineccepibili e da una maschera di pacatezza che lungi dal denotare un supposto equilibrio rivela piuttosto lo stato mortifero in cui si trova il soggetto – la domanda fondamentale che il soggetto si pone – Sono vivo o sono morto? – è indice di un suo dubbio radicale circa il fatto stesso di essere un vivente. Lui non sa se è vivo o morto ma si comporta, di fatto, come se fosse morto – ne dice qualcosa il suo No alla vita attraverso il rifiuto per tutto ciò che cambia, che si modifica, che si muove, che si trasforma – giacché essere già morto, da vivo, è l’unico modo per scansare immaginariamente la morte. In effetti, potrebbe forse morire chi è già morto? Che questa differenza riscontrabile fra donna e uomo in rapporto alla pulsione di morte sia da mettere in connessione con il corpo, è quanto ci viene suggerito da Eugenio Borgna, uno dei rari psichiatri che abbia tentato un approccio di genere alla sofferenza psichica domandandosi:

… è forse diversa nella sensibilità femminile la impostazione psicologica dinanzi alla vita e alla morte: quasi che la immagine della morte, nella donna che dà la vita, sia una esperienza più familiare e più aperta alla possibilità di rivivere in sé la rilkiana morte personale che non quella in una forma maschile? (Borgna)

Come dire che una certa maggior familiarità della donna con la morte – e dunque una sua maggiore inclinazione ad accettare l’orizzonte della propria mortalità, andrebbe ricercata proprio nel corpo, nel fatto di dare la vita. In altre parole, sarebbe proprio il corpo femminile, generatore di vita, a fare la differenza fra uomo e donna nella loro rapporto con la morte e con la vita. Questa maggior familiarità della donna con la morte – di cui la figura discreta e pudica di Melisenda che se ne va senza dir parola, ci offre un esempio efficace – sembra confermata dal noto parallelismo Terra/Madre: sappiamo, infatti, che nella terra la simbologia della vita è correlata a quella della morte: Gaia dà e riprende la vita. Nessuna separazione dunque, nessuna opposizione fra Vita e morte ma connessione. Se consideriamo, infine, l’altro aspetto importante, quello per cui uccidere sarebbe un modo per accumulare vita dentro di sé, è lecito ipotizzare che la donna il cui corpo è, per natura, potenzialmente portatore di vita dentro di sé, non abbia bisogno di accumulare vita ricorrendo alla distruzione dell’altro.Togliere la vita a qualcuno, insomma, per accumularla dentro di sé, nell’illusione di durare, e accumularla dentro di sé per darla o, detto in altro modo, accumulare vita dalla morte (dell’altro) e accumulare vita dalla vita, sono due processi assolutamente diversi e inassimilabili che segnano la differenza fra maschio e femmina. Vorrei dire infine, che, malgrado la mia critica rivolta al sistema di pensiero maschile, l’idea di proporre una sorta di beatificazione universale delle donne e una demonizzazione dell’uomo è assai distante dalla mia visione. Penso, al contrario, che il silenzio, l’indifferenza rispetto alla gravità di quanto sta accadendo e le azioni sporadiche e spesso scarsamente incisive in un momento storico in cui la presenza delle donne e il contributo del pensiero femminile sarebbero essenziali, siano il risultato di una serie di combinazioni, di trasformazioni individuali, storiche e sociali, ma anche di analisi insufficienti, di ritardi elaborativi e cognitivi e di errori compiuti dalle donne su cui dovremmo riflettere e avviare un confronto intergenerazionale.

Lo scenario attuale è profondamente mutato e se oggi la costruzione di una sana alleanza fra donne per sconfiggere la violenza e per incidere su una realtà che le discrimina è assolutamente necessaria, è impensabile che questa alleanza possa nascere e crescere senza un ripensamento, da parte delle donne, di comportamenti che soffocano la ricchezza e l’autonomia del pensiero femminile dentro paradigmi maschili alieni e alienanti. Fra le nuove generazioni e la generazione trascorsa non c’è, né ci può essere, soluzione di continuità, c’è un filo spezzato, un buco di silenzio di quasi quarant’anni. Per ricongiungere questo filo, occorre analizzare e comprendere le trasformazioni soggettive e generazionali avvenute nel frattempo. E’ su questa linea di riflessione e su un desiderio di ricomposizione di relazioni interrotte e/o inesistenti fra gruppi femminili e associazioni presenti in questa città, che Oikos-bios si è mossa per cominciare a riannodare vecchi legami e a crearne di nuovi, lavorando su altri presupposti.

Ciò che mi sembra essenziale per una svolta, è che le donne escano dalla posizione rivendicazionista e re-attiva in cui il patriarcato le ha cacciate, per riappropriarsi di quella forza attiva che loro appartiene e che permetterà, attraverso la diffusione moltiplicata di pubbliche iniziative, di rendere sempre più intellegibile e trasparente alla coscienza dei più, il vero Luogo d’origine dell’antagonismo e della violenza. Senza l’acquisizione di questa consapevolezza da parte di uomini e donne, ogni sforzo per migliorare le cose sarà vano. Ma c’è un’altra lacerazione alla cui ricomposizione le donne dovrebbero lavorare: la ricomposizione dell’antagonismo fra l’essere donna e l’essere madre due funzioni connesse che la logica oppositiva maschile ha provveduto a scindere non senza conseguenze per le stesse donne. Inutile dire che la progressiva mascolinizzazione della donne e la scomparsa del femminile, è la vera vittoria del patriarcato.

Il lavoro che ci attende è enorme.