dal Convegno Le figure della violenza organizzato da Oikos-bios Centro Filosofico di Psicanalisi di genere Antiviolenza, Padova 2007 Ospite Irigaray

Introduce Paola Zaretti con : PSICANALISI E VIOLENZA: Dove sta la Differenza? Come fare psicanalisi col martello.

«La terra ha una pelle; e questa pelle ha malattie. Una di queste malattie si chiama… «uomo» (Nietzsche)

Buon giorno a tutti, grazie per essere qui e per l’attenzione che vorrete dedicarmi. Prima di parlarvi di una figura della violenza di cui assai poco si dice – la violenza in psicanalisi – credo sia opportuna una precisazione, se non altro perchè proprio da questa disciplina – di cui mi occupo da molti anni – dovrò prendere le distanze mettendomi, in un certo qual modo, di traverso e, per certi versi, persino contro.

Questo contro – da non confondere, a scanso di equivoci, con una dichiarazione a favore del dilagare delle psicoterapie che affollano il mercato, è ben evidenziato nella seconda parte del titolo: Come fare psicanalisi col martello, una versione riadattata dell’enunciato Come si filosofa col martello, che troviamo a complemento del titolo dell’opera di Nietzsche Il Crepuscolo degli idoli.

La scelta di iniziare un discorso che ha per oggetto una delle figure della violenza, la violenza in psicanalisi, con l’allusione non ad un filosofo qualunque ma a questo filosofo, al filosofo del Dioniso contro il Crocifisso – non è casuale ma risponde a una ragione che spero risulterà chiara in seguito.

E, ancora a proposito di questo contro – di cui occorre cogliere il senso evitandone l’inscrizione pregiudiziale nel registro nero di quella logica disgiuntiva da cui l’epistemologia contemporanea saggiamente rifugge – giova appena ricordare ciò che qualcuno ha scritto e che recita più o meno così: mettersi contro, non vuol dire opporsi ma vuol dire andare fino in fondo.

Anche a costo di scoprire – aggiungerei – non che cosa c’è in fondo ma che il fondo stesso non c’è, che il fondo è senza fondo che, insomma è bucato, infondato.

Su questo buco, su questo vuoto di fondamento, su questa «morte di Dio» – avrebbe detto Nietzsche – avremo modo di tornare trattandosi di un concetto essenziale, in filosofia come in psicanalisi, nella misura in cui esso accoglie e contempla – senza dunque eluderla – la presenza del suo contrario: la pienezza, la sovrabbondanza che dall’esperienza soggettiva del Vuoto si origina.

Andare fino in fondo è sempre stata una forma di allenamento a me congeniale prima ancora di riconoscerne i passi e i vacillamenti in qualcuno che considero un compagno di strada oltre che un grande Maestro non solo di filosofia ma anche di psicanalisi. Si tratta di un genere di esercizio alquanto impegnativo ma, del resto, come spesso si dice, ognuno ha i Maestri o le Maestre che si merita benchè la declinazione al femminile di questo termine suoni, inevitabilmente, per la nostra grammatica, pregiudiziale come una nota stonata.

Questo grande Maestro di psicanalisi che – come intuito con grande acume da MarcoVannini – non mancava di cogliere l’essenziale quando scriveva che la psicologia doveva essere innanzi tutto una teoria evolutiva della Wille zur Macht, è anche un grande filosofo di cui mi sono sempre occupata e nei confronti del cui pensiero si registra oggi in diversi ambiti – a differenza che nel passato – ma soprattutto in campo psicanalitico, un evento inedito e perciò degno di attenzione: un interesse crescente come mai, prima d’ora, si era verificato.

E va da sè che il prodursi di un evento come questo, non può non interrogarci circa le ragioni della sua comparsa e del suo progressivo affermarsi.

A destare negli studiosi di diversi campi disciplinari un interesse sempre maggiore, è, infatti, il pensiero di Nietzsche, il quale per contrastare, per mettersi contro la metafisica che da Platone a Hegel ha segnato la storia dell’Occidente – senza il proposito di rovesciarla solo per fondarne un’altra come vorrebbe Heidegger – è ricorso all’uso del martello, non disdegnando una certa durezza. Ascoltiamo:

Perchè così duro? – disse una volta il carbone al diamante: non siamo forse parenti stretti?.

Perché così molli? Fratelli miei, questo io lo chiedo a voi: non siete forse – i miei fratelli?

Perché così molli, così cedevoli e arrendevoli? Perché nei vostri cuori è tanta negazione, e rinnegamento? Così poco destino nel vostro sguardo?

E se la vostra durezza non vuole lampeggiare e scindere e tagliare: come potreste un giorno assieme a me – creare?

Tutti i creatori infatti sono duri. E dovrà parervi beatitudine, premere la vostra mano su millenni come su cera

Beatitudine scrivere sulla volontà di millenni come su bronzo – più dura che bronzo, più nobile che bronzo. Solo le cose più nobili sono veramente dure.

Fatta questa premessa che dà il senso del “taglio” operato da Oikos-bios rispetto all’impostazione fallocentrica delle “scuole” psicanalitiche tradizionalmente maschie e prima di ambientare le mie considerazioni sulla violenza in psicanalisi all’interno di un habitat più vasto che guarda alla storia del pensiero e della cultura occidentale nel suo complesso – condizione necessaria affinché le riflessioni che seguono trovino una loro giusta contestualizzazione, – comincerei ad introdurre il tema della differenza sessuale domandando se il femminile si conceda alla sua femminilità. Tocchiamo qui quel nodo cruciale insoluto su cui Freud si impegna in Analisi terminabile e interminabile e che consiste, per l’uomo e per la donna – per ragioni profondamente diverse – nel ripudio del femminile.

Si tratta, in questo rigetto – quasi una fobia a concedersi alla femminilità – di una questione imprescindibile che oltrepassa i confini della psicanalisi per sconfinare in ambito antropologico, politico e sociologico, in cui non solo va urgentemente sottoposta a verifica la possibilità di una reale convivenza civile fra i sessi, ma vanno individuate nuove categorie entro cui ripensare e rimodellare, su basi radicalmente nuove, la relazione uomo-donna e donna-uomo.

Nell’incremento di violenza alla quale – per effetto di un’anestesia sociale generalizzata – stiamo assistendo imperturbabili e di cui la cronaca ogni giorno tristemente ci informa – non è in gioco quel lógos pólemos fecondo, la cui funzione essenziale consiste nel tenere insieme i contrari, senza misconoscerne la differenza, ma una vera e propria guerra di «genere» che non si attua più soltanto attraverso la cancellazione di uno dei due generi ad opera del simbolico – così come storicamente è sempre avvenuto – ma che trapassa direttamente nel reale dei corpi con modalità estremamente cruente di cui non c’è bisogno d’essere indovini per prevedere, a lungo termine, gli esiti.

Riprendo, con queste poche note iniziali, il titolo del mio intervento: Psicanalisi e violenza: dove sta la Differenza? seguito dal sottotitolo Come fare psicanalisi col martello.

Per dire – prima di scomporlo e di considerarlo nelle sue diverse parti così da rendere più intellegibile il percorso a cui introduce – che esso indica la direzione complessiva di un orizzonte di studio e di ricerca tuttora in atto in cui confluiscono i risultati di un lungo lavoro condotto nel tempo e il personale pensiero-convincimento che ne deriva sulla presenza e sull’esercizio, in ambito psicanalitico, di quel genere di violenza che, con un’espressione consueta, potremmo indicare come «violenza di genere».

Sono due, in particolare, gli aspetti che cercherò di considerare, sinteticamente, nel corso di questo incontro: un versante teorico-clinico che interroga i presupposti della “cura” sollevando alcuni interrogativi non solo sulla sua efficacia ma sulle sue stesse condizioni di possibilità, e un aspetto formativo-istituzionale, ad esso connesso, che evidenzia alcuni pericoli legati a un’ impostazione formativa che, eleggendo a proprio paradigma la via dell’iniziazione e dell’ascesi, rischia di portare ad un ritorno del religioso «in forme imbastardite (le sette) o integraliste (incorraggiando in nome dell’ideale un’esplosione della pulsione di morte»

Lo farò non senza aver prima ricordato, com’è d’obbligo, che la critica più estrema, più rigorosa e pertinente che mai sia stata mossa alla psicanalisi e alla sua teoria, è opera di un’ospite illustre che abbiamo l’onore e il piacere di avere fra noi in questo Convegno: Luce Irigaray: una boccata di ossigeno per la mia generazione anche se a lei la sua posizione – come ricordato anche nel suo ultimo libro In tutto il mondo siamo sempre in due – è costata un alto prezzo: l’espulsione dall’Ecole Freudienne fondata da Lacan per «mancata fedeltà a un solo discorso».

Si coglie bene, allora, anche da questo incisivo frammento di storia individuale – alla quale l’etichetta di «caso personale» non renderebbe giustizia – come il cancro della psicanalisi e delle istituzioni psicanalitiche ma anche della psicologia – aggiungerebbe Biswanger – abbia le sue radici genealogiche proprio in questo primato ideologico della monarchia dell’Uno, matrice di ogni forma di dualismo oppositivo: maschile-femminile, natura- cultura, bene, male, corpo-psiche.

La tesi – nient’affatto nuova – che ne deriva e che intendo sostenere, è che il paradigma della violenza attraversa, in forme diverse e spesso sotto mentite spoglie – teoriche, cliniche, formative, relazionali, istituzionali – il pensiero psicanalitico sin dalle sue primissime origini, sin dalla nascita della psicanalisi.

E la violenza, la violenza di genere che abita questa disciplina, non attraversa solo la teoria del Padre della psicanalisi, del freudismo e post-freudismo ma, in forme certo più sofisticate – e dunque più insidiose – anche il lacanismo e post-lacanismo.

Capita, in effetti, soprattutto in talune scuole di pensiero, che la matrice di questa violenza strutturale – da intendere nel senso che la struttura dell’esclusione sta a fondamento dell’ordine – sia abil-mente oscurata e resa irriconoscibile, grazie all’apporto di pensatori eccellenti particolarmente abili che, attraverso dei sofismi teorici estremamente ingegnosi, riescono a produrre in chi legge la persuasione che dopo Lacan e la sua clamorosa denunzia degli anni ‘70 contro lo scandalo del fallocentrismo freudiano, la travagliatissima questione femminile – un vero rompicapo per gli psicanalisti – sia stata teoricamente risolta con buona pace delle donne…e non senza lustro per alcuni concetti fondanti l’edificio teorico: in primis i concetti di fallo e di Nome del Padre: due istanze a tal punto inscindibili, che la capitolazione dell’uno comporterebbe inevitabilmente la deriva dell’altro e, probabilmente, dell’intera teoria.

Ebbene, esiste un problema clinico, un sintomo della e nella psicanalisi che situa questa disciplina in un’oscillazione costante fra nevrosi e perversione. A proposito di quest’ultima, parafrasando il titolo di un recente libro di Zizek Il cuore perverso del Cristianesimo, potremmo parlare di un cuore perverso della psicanalisi.

In effetti, se per un verso la teoria psicanalitica pare più nevrotica dei nevrotici che vorrebbe curare in quanto incapace – al par di loro – di rinunciare alla credenza nel Dio-Padre-fallo, per un altro verso essa, affermando di non crederci ma facendo come se continuasse a crederci, mostra – lo insegna Freud nello scritto Feticismo – il suo lato perverso.

Insomma, ciò che gli psicanalisti non hanno ancora imparato a fare è ciò che Nietzsche considerava altamente auspicabile quando, fra le nuove tavole dei valori, introduceva quella che segue:

Nei vostri figli dovete riparare di essere figli dei vostri padri: così dovete redimere tutto il passato.

Enunciato conciso ma straordinariamente intenso e denso di significato. Come intendere questo invito perentorio – quasi un’ingiunzione – rivolto ai padri a riparare nei propri figli il fatto di essere figli dei propri padri? E in che senso questo invito, una volta accolto, aprirebbe la via alla redenzione dal passato? Ciò che viene qui affermato con forza è qualcosa dell’ordine di un impossibile: l’impossibile che c’è, per chi non sia in grado di liberarsi dall’idolatria di un Padre, di generare, di formare delle persone libere, degli «spiriti liberi» e che questa filiazione sia reale o simbolica è del tutto irrilevante.

All’obiezione che si potrebbe muovere, secondo cui la relativizzazione e la pluralizzazione de Il Nome del Padre introdotta da Lacan alla fine del suo percorso attraverso I Nomi del Padre contrasterebbe con questa affermazione, proverò a rispondere più avanti toccando, sia pure di sfuggita, la questione del rapporto fra Uno e molteplice.

Il mio giudizio, fondato sullo studio e l’analisi critica dei testi di Freud, di Lacan e della produzione teorica post-lacaniana attualmente in circolazione ma anche sul contributo di molte analiste e filosofe – italiane e non – che si sono occupate della questione, mi porta a sostenere non solo che il problema non è affatto risolto ma che, malgrado la ventata di nuovo apportata da Lacan rispetto a Freud, giaccia in attesa di essere ripreso e portato sino alle sue estreme conseguenze teoriche e pratiche.

A che punto siamo oggi con questo scandalo del discorso analitico? Si è ridimensionato o ha solo cambiato volto? si chiedeva Colette Soler in alcuni articoli degli anni ’90, raccolti nel suo libro intitolato Quel che Lacan diceva delle donne in cui si cerca di fare il punto della situazione. La domanda è attuale. Le cose, in effetti, non sono semplici e il fatto di credere o di far credere che lo siano considerando la questione femminile come un problema teorico brillantemente risolto in forza di una rigorosa distinzione concettuale fra pene e fallo, conduce – consapevolmente o no – verso una «direzione» di «cura» che se nel caso del disagio femminile porta all’alienazione ovvero ad una patologia più grave che consiste nell’’assunzione di modelli di comportamento mascolini, nel caso delle patologie maschili contribuisce a consolidare proprio quelle posizioni di dominio androcentrico generatrici di violenza da cui l’uomo dovrebbe essere curato.

L’esito inevitabile di una strategia di cura delle donne fondata su un paradigma egualitario, unisex, oltre a comportare dunque la scomparsa del femminile e la cancellazione della differenza sessuale, rende persino discutibile la legittimità di parlare di due sessi: anzi – considerate le posizioni transessuali cui la psicanalisi pare del resto del tutto disinteressata – sarebbe più corretto parlare di almeno due sessi.

Per rendere più comprensibile, sotto un profilo teorico, le ragioni per cui la distinzione pene-fallo – enfatizzata dal post-lacanismo sino alla consunzione – non risolve il problema (tale distinzione, infatti, lungi dal mirare al riconoscimento della differenza, finisce per eliminarla del tutto attraverso una sorta di parità indifferenziata fra i sessi), dovremmo avere a disposizione un tempo che il presente contesto non concede.

Tuttavia, per chiarire meglio questo aspetto del problema, ciò che – in sintesi e semplificando – si può aggiungere in questo contesto, è che la novità introdotta da Lacan è, prima d’ogni altra cosa, un’operazione strategica finalizzata alla riduzione del privilegio maschile – contestato, all’epoca, dal movimento delle donne – e al tentativo di riformulazione di una parità uomo-donna. Strumento di questa operazione egualitaria di cui Lacan si serve, è il linguaggio: uomo e donna infatti, in quanto soggetti al linguaggio, devono entrambe fare i conti con la loro mancanza di cui il fallo sarebbe il significante…..E con ciò ogni privilegio supposto sarebbe eliminato e le donne tacitate.

Il risultato di questa operazione è che il vecchio osteggiatissimo binarismo freudiano avere/non avere il fallo, viene trasformato nel binarismo averlo/esserlo, con l’esito, non proprio edificante, che siccome essere il fallo per l’altro sarebbe una prerogativa femminile, viene così mantenuta una definizione dell’essere femminile non come essere in sé ma come essere per. L’“essere per”, in altre parole, sarebbe, per la donna, la via Maestra verso alla “guarigione”!

E qui, per ragioni di tempo mi fermo, spostando l’attenzione su alcuni segni della scomparsa del femminile, riconoscibili, per esempio, in una moda sempre più assoggettata ad un paradigma unisex e sempre più avara di grazia, e non meno evidenti in quei tristi figuri di donne in carriera che non mancano, naturalmente, neppure all’interno delle istituzioni psicanalitiche. Che, per risicare, sgomitando, un posto in un ordine simbolico che versa da sempre in stato di indigenza – il simbolico contempla, infatti, un solo significante dispotico – il significante fallico che ha la funzione di rappresentare due sessi e rispetto al quale manca un simbolo femminile equi-valente in grado di rappresentare la donna – non possono far di meglio che identificarsi all’uomo diventandolo: l’agognata parità al prezzo di un’isteria sempre più istituzionalizzata e incurabile.

Con queste considerazioni ci siamo avvicinati al cuore del primo problema importante: il problema della clinica e della cura, riguardo al quale ci riteniamo autorizzate a interrogare l’etica prima che la gnoseologia, domandandoci se e in che misura una cura psicanalitica impostata a partire da un paradigma teorico fondato sulla logica dia-bolica di un significante dispotico, sia davvero in grado di prendersi cura di donne – e uomini – di preoccuparsi, insomma, della loro salute e di concorrere davvero a rendere possibile una relazione «temperata e vivibile» – diceva Lacan – fra i sessi.

E si ha un bel dire e ribadire – come fa lacanianamente Zizek – che, nel corso di un’analisi, l’analista non occupa una posizione fallica, che la sua è «fondamentalmente una posizione femminile in opposizione al dualismo maschile», quando bisognerebbe spiegare come mai questa millantata e improbabile posizione femminile degli psicanalisti li porta ad escludere dalle loro biblioteche e dalle formazioni che impartiscono alle loro allieve e allievi, le opere scrittei da donne poco inclini a indossare l’ uni-forme. Inoltre, dal momento che nella teoria la pretesa di funzionare come Legge universale appartiene ad un simbolo maschile, come potrebbero uscire femminilizzati da una pratica formativa che, se andasse davvero in questo senso, sarebbe talmente antinomica alla teoria, da denunziare perciostesso l’inesistenza di qualsivoglia legame fra teoria e prassi?

La modalità teorica attraverso cui la Legge universale viene presentata come necessaria, si avvale di una strategia di tipo terroristico in cui il fantasma della psicosi viene agitato in opposizione alla «salvezza» che deriverebbe dalla dipendenza della Legge universale del Fallo, del Padre. La tesi di Irigaray su questo punto è altrettanto chiara in alcuni passaggi dei suoi testi là dove mette in dubbio, per esempio, la necessità della funzione del padre individuando la funzione del terzo nell’appartenenza a un genere o alla società civile. Ma l’analisi di Irigaray tocca un altro punto decisivo che riguarda il differente modo di strutturarsi della soggettività dell’uomo rispetto alla donna:

La soggettività dell’uomo si struttura differenziandosi dalla madre natura: si costruisce in gran parte non solo nonostante ma anche contro di essa. Il primo altro, il primo tu è un tu femminile materno che occorre negare come partner.Costituzione solipsistica, autologica. Il tu sarà ridotto al padre a Dio-Padre e ad altri soggetti maschili. La soggettività maschile dell’uomo occidentale è stata costruita contro la sua origine naturale e questa origine materna non è stata elaborata

Come dire che l’intero impianto teorico della psicanalisi in cui l’ossessione maschile per la funzione terza, separativa, del Padre edipico in Freud e della metafora paterna in Lacan ha un posto di assoluto rilievo, sarebbe il frutto di una mancata elaborazione della differenziazione rispetto all’origine materna.

Cercando di riassumere le considerazioni sin qui emerse, alla domanda formulata nel titolo – Psicanalisi e violenza dove sta la Differenza? – si può dunque rispondere così: fra psicanalisi e violenza non c’è differenza nel senso che la psicanalisi fuorclude la Differenza, nel senso che la Differenza – chiusa letteralmente fuori dalla teoria – semplicemente non esiste. Inutile dire che, considerando le cose all’interno di un orizzonte più ampio, in questo processo di esclusione di un genere – di ciò che che è Altro dall’Uno – questa disciplina resta rigorosamente fedele, riproponendolo, al paradigma culturale nichilista che da Platone a Hegel, ha dominato la storia e la cultura sin dall’alba del nostro incivilissimo Occidente quando il regno dell’Uno, con nomi diversi si è inaugurato.

Come dire, insomma, che la donna, incapace com’è di pensare l’Uno senza l’Altra, non ha l’onere di rispondere, in termini di responsabilità etica e storica, della fine dell’evento occidentale già tutto contenuto e inscritto nel suo inizio benché della consapevolezza di questa fine siamo debitori al pensiero di Nietzsche e Heidegger. Ma Occidente vuol dire Platone. La cultura dell’Occidente in quanto storia ideale di segno maschile, è una cultura di morte. E qui, su questo nesso che lega il maschile alla morte dovremmo riflettere per interrogarci a fondo sulle patologie di segno prevalentemente maschile e sui loro effetti nel governo e nella guida del mondo: nel politico come nel sociale.

Dovremmo riflettere con maggior attenzione sulla nevrosi ossessiva, per esempio. Su quella strategia clinicamente nota, che porta il nevrotico ossessivo a «fare il morto», a scegliere la vita-nella-morte per impedire che la «cosa» – che è l’eccesso stesso della vita – accada e per il quale la virulenza della pulsione distruttiva nei riguardi del divenire in cui la vita consiste, ha effetti assolutamente devastanti. Su questo dovremmo riflettere anziché continuare ad avallare, come donne e psicanaliste un marchio ideologico che punta alla patologizzazione del femminile attraverso la proliferazione selvaggia di scritti, e di centri per la cura, così si dice, delle cosiddette patologie femminili: anoressia, bulimia depressioni e quant’altro.

Al centro delle riflessione psicanalitica va dunque messa la clinica del maschile rapportandola alla cultura di morte dell’Occidente in quanto storia di segno maschile. Occorre chiedersi se questa cultura di morte non sia il prodotto del modo stesso di strutturarsi della soggettività maschile: contro, in opposizione a quel primo tu che è il tu femminile materno.

Come non intendere allora in questo senso l’invito di Nietzsche all’apertura di uno spazio clinico-genealogico capace di interrogarsi sul Male di cui l’umanità soffriva al punto da cercare con tanta foga nella ragione un rimedio per salvarsi? E certo Nietzsche non si riferiva al genere femminile quando diceva che a odorare di patologia sono «il fanatismo con cui tutto il pensiero greco si getta sulla razionalità» e il moralismo patologicamente condizionato dei filosofi greci a cominciare da Platone che considerava «fonte di grande letizia spingere a forza nell’Uno le varie forme del molteplice». Ma che significa spingere a forza nell’Uno le varie forme del molteplice se non predicare l’assorbimento, la sussunzione del molteplice nell’Uno e la sua conseguente neutralizzazione e indifferenziazione?

Quanto alla coppia Uno-molteplice e alla loro relazione, non dobbiamo perciò lasciarci ingenuamente fuorviare dall’uso mistificante cui il molteplice viene insignito ogni qualvolta i fautori dell’Uno vi fanno ricorso per negarne il carattere tirannico, quel volto unitario» che porta alla dissoluzione di ogni diverso. Il senso dell’annuncio nietzschiano della morte di Dio è la denunzia dell’impossibilità del dominio dell’Uno, del Superente (Dio) come causa. E’ la denunzia dell’incapacità dell’Ente di far essere la totalità degli enti.

E che questo Ente Supremo si chiami Dio, Infinito, Sommo Bene, Logos, Fallo o Nome del Padre non fa differenza se non dal punto di vista terminologico: quando noi parliamo dell’incapacità dell’Ente di far essere la totalità degli enti, diciamo, con il linguaggio della filosofia, ciò che Lacan esprime nel linguaggio psicanalitico quando, oltrepassato l’Edipo, al culmine della sua elaborazione teorica, conclude: “non c’è Altro dell’Altro”, denunziando con questa formula l’infondatezza del Nome del Padre come fondamento e restituendo alla psicanalisi il suo spessore Tragico. Questo il senso dell’”al di là dell’Edipo” che è anche un al di là del Nome del Padre.

Ebbene, che Lacan sia giunto a questa conclusione, è un fatto innegabile. E il fatto che vi sia giunto non attraverso l’Edipo ma attraverso la donna, è un altro fatto. Ma questi due passaggi teorici decisivi: – il riconoscimento che il Nome del Padre non è un fondamento, il riconoscimento del ruolo essenziale che spetta alla donna nella denunzia di tale infondatezza – sono destinati a restare inutili e privi di senso se non se ne traggono le conseguenze teoriche necessarie:

a) l’impossibilità di pensare psicanalisi e filosofia come due discipline separate;

b) la necessità di procedere ad una rifondazione di una teoria e di una pratica abitate dal Due.

Psicanalisi e filosofia non sono separabili perchè la domanda attorno al fondamento è – prima che una questione psicanalitica – una questione squisitamente filosofica.

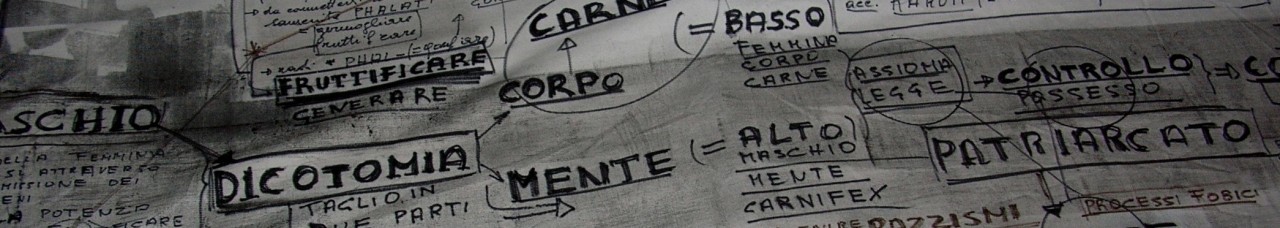

Insomma – e qui mi ricollego ancora al titolo – se filosofare col martello significava per Nietzsche procedere alla demolizione del platonismo decretando così «la fine del più lungo errore» imputabile al pensiero dicotomico inaugurato da Platone e ripreso dal Cristianesimo, fare psicanalisi col martello significa proseguire nell’opera di demolizione di quello stesso errore che che sta alla base della dicotomia fallico-castrato, più e meno, maschio-femmina, tutto-non-tutto.

Ho cercato sin qui di evidenziare gli effetti inevitabili di alienazione sulla donna prodotti da una teoria e da una pratica di cura incapaci di rinunciare ad un’ideologia monocentrica e fallocentrica, non mi resta dunque che accennare, nel tempo che resta, al secondo aspetto: l’aspetto formativo all’interno delle istituzioni psicanalitiche tradizionali. Si tratta di un aspetto importante, denso di conseguenze ma decisamente trascurato non senza delle ragioni di tornaconto… Considerato il tempo a disposizione, lo riassumerò citando un passaggio di Otto Kernberg, uno psicanalista noto a livello internazionale, che ben sintetizza il nodo insoluto della formazione psicanalitica:

l’obiettivo della psicanalisi è quello di risolvere il transfert. Ma la formazione psicanalitica tenta di mantenere proprio quel transfert che la psicanalisi tenta di risolvere.

E’ lecito allora chiedersi: Chi forma chi? E a che cosa? E, dal momento che le scuole di psicanalisi. a cominciare da Freud, sono fondazioni dirette per lo più da uomini, a quale genere appartengono i valori veicolati da questa formazione di «genere» se non a una storia ideale di segno maschile?

Quale posto hanno il pensiero femminile, i valori femminili, qual è il posto della Differenza in queste “scuole”? Su questo mi sono già espressa. E se la formazione impartita all’interno di luoghi che hanno l’ ambiziosa pretesa di essere considerati dei modelli di aristocrazia formativa rimuove la Differenza, non è difficile immaginare che cosa accada in quei luoghi in cui la moltiplicazione selvaggia di formatori e di “ascoltanti” sta superando il limite della decenza.

E allora, è davvero possibile pensare ad una formazione fondata su valori diversi, ad una formazione in grado di operare una trans-formazione nella relazione donna-uomo e uomo-donna, è possibile sperare nella nascita di Altri luoghi, di altre istanze sociali capaci di coltivare e di formare le persone a una cultura libera dal primati fallocentrici?

Ebbene, credo, personalmente, che questo sia possibile. Se non ci credessi – ma nulla garantisce che in questo crederci non sia all’opera quella che Nietzsche chiamava «volontà di illusione» – Oikos-bios, questa Casa non sarebbe mai nata. Le due “Stanze” – di Eco e di Adamo delle donne e degli uomini – simboli inequivocabili di una cultura del due, sono lì a testimoniare la volontà di costruire una relazione fra i sessi su basi radicalmente nuove piuttosto che alimentare un’ottica di stampo separatista fra i generi da cui un’umanità – che deve ancora imparare a divenire umana – è composta.

Per concludere, poiché “saper trovare in modo perfetto la fine” – la fine di una melodia ma anche di un discorso – è, come Nietzsche ci ricorda – una prerogativa riservata soltanto ai Maestri, mi limiterò umilmente a dire che se la “Stanza di Adamo” dovesse restare disabitata e priva di interlocutori di sesso maschile così come lo è questo Convegno, beh allora…per ritrovare la bussola, bisognerà affrontare l’accusa di separatismo – rivolta dagli uomini alle donne – con un minimo di rigore.