Leda Bubola – Oikos Bios Centro Filosofico di Psicoanalisi di Genere Antiviolenza

Nelle ultime due settimane, grazie ad alcuni accadimenti verificatisi sul social network FB, ho avuto l’occasione di riflettere sul lavoro svolto dal 2006 ad oggi dall’associazione Oikos Bios Centro Filosofico di Psicoanalisi di Genere Antiviolenza – di cui faccio attivamente parte da alcuni anni. Oikos è un’associazione di promozione sociale fondata nel 2006 da un gruppo di psicanaliste, psicologhe e psicoterapeute di diversa formazione con lo scopo di riflettere, attraverso la ricerca, sul tema della differenza di genere e sulla necessità di ripensare a partire da essa sia la filosofia sia la psicoanalisi. Al centro della nostra riflessione c’è il tema della violenza, intesa in senso culturale come l’impossibilità del pensiero occidentale di pensare il diverso (Irigaray) e la sua tendenza intrinseca ad escludere la Differenza, a partire da quella sessuale (Irigaray, Cavarero). In questi dieci anni sono stati svolti molti convegni, altrettanti gruppi di studio e di ricerca e presentazioni di libri che approfondiscono i risvolti di un sistema monosessuato e le conseguenze che esso ha nelle vite di uomini e donne. Sia la filosofia sia la psicoanalisi lette attraverso il pensiero femminista, e quindi la chiave del genere e della differenza sessuale, sono considerate fondamentali per comprendere la quotidianità e la realtà del mondo nel quale viviamo. La violenza, quindi, al centro della nostra riflessione, una violenza che in quanto donne ci troviamo a fronteggiare quotidianamente perché immerse fino alle profondità più remote della nostra coscienza in un simbolico che non rappresenta la Differenza dove questa non è da considerarsi una categoria nella quale tutte le differenze possano riconoscersi, ma quell’“unicità incarnata” (Cavarero) che noi tutti/e siamo. Una violenza che agisce attraverso “schemi di pensiero” (Bourdieu) che utilizziamo per rappresentare noi stesse e gli/le altri/e e che sbarra la via a quel “pensare differentemente” indicato da Lonzi:

“Abbiamo preso coscienza del significato delle contrapposizioni di pensiero: quando facciamo le nostre osservazioni non intendiamo porle nell’ambito dei contrari, ma progressivamente una dopo l’altra per ricostruire l’insieme di tutti i dati che abbiamo trovato e farne il nostro inventario.”[1]

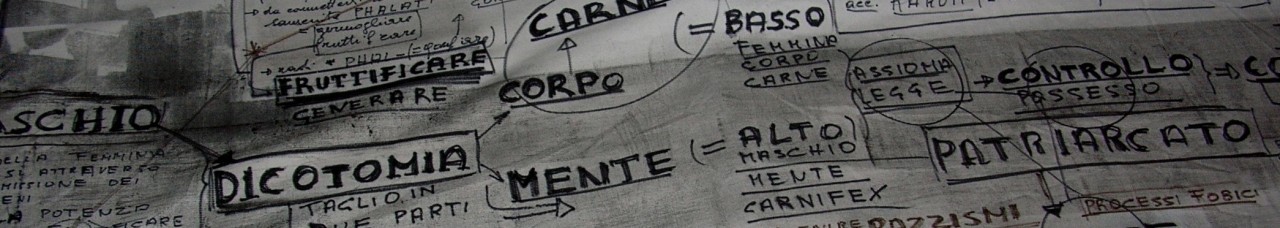

L’essenziale in queste parole di Lonzi è che rinviano ad un itinerario esistenziale lungo e faticoso nel quale occorre imparare a stare, un passo dopo l’altro, in equilibrio su una fune tesa – “tra la bestia e l’oltreuomo” avrebbe detto Nietszche –, e dove la parte più difficile consiste nel contatto che si stabilisce tra sé e i propri pensieri e le proprie azioni per capire dove e come agisce quella logica dicotomica che ci ingabbia. Insomma, “chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene” (Luxemburg) e, aggiungerei, chi si muove pensando, non solo si rende conto delle proprie catene ma anche di quelle altrui. La parte più difficile consiste proprio nello scoprire quella “complicità inconsapevole ed incolpevole” di cui abbiamo ampiamente trattato negli scritti del nostro blog e di cui ha parlato recentemente anche Lea Melandri a proposito della violenza contro le donne. Una violenza fisica ma anche psichica che non solo subiamo ma rischiamo anche di riprodurre nei confronti degli/lle altre/i e di noi stesse, il riflesso speculare di quella violenza agita dal simbolico, di quel “meno” costitutivo ed indelebile impresso nelle nostre carni. Di fronte al dolore e alla violenza – come ricorda Butler – ci sono tre modi per reagire. Si può rifiutare la vulnerabilità che il dolore di una ferita porta con sé rischiando di riprodurre la violenza subita. Si può “desiderare la morte o morire” che “rappresentano il vano tentativo di prevedere o schivare possibili attacchi”, in altre parole si può cercare di evitare la violenza anticipandola, per esempio, creando le condizioni affinché l’altro/a ci distrugga – ciò che spesso avviene quando si assume una posizione vittimistica. Oppure, e questa è la terza via, si può cercare di mantenere la tensione tra il rischio della propria e altrui distruzione e la protezione di sé e dell’altro/a. Ma, per fare questo, occorre fermarsi e “pensare, pensare, pensare” (Aleramo, Weil), occorre stare ad ascoltare in silenzio le proprie emozioni, avere il coraggio di riconoscerle, andarci a passeggio senza lasciare allo sconcerto il potere di accantonarle nel fondo della nostra anima. Occorre guardarsi dentro fino in fondo, fino a quel “vuoto”, a quella vulnerabilità costitutiva della condizione umana (Butler, Cavarero) ed imparare a sostenerla senza ricorrere a cure palliative. Potrebbe essere proprio questa la via descritta da Butler, che si riferisce innumerevoli volte al concetto di “elaborazione” e a quello di un “femminismo psicoanalitico” – e da Lonzi che ha “fondato tutto sul vuoto” – verso un’etica della non-violenza: allenarsi a stare in tensione tra due contrari – “bisogno dell’altro/a” (Lonzi) che esprime la nostra condizione di vulnerabilità e “bisogno di autonomia” (Lonzi) che, invece, esprime il nostro bisogno di protezione – senza cedere il passo all’una o all’altra di queste due possibilità.

[1] Sputiamo su Hegel, et. al. Economica, 2012, p. 44