“Se non potrò muovere le potenze del cielo, solleverò quelle dell’Inferno”

Che cosa significa acquisire consapevolezza di qualcosa che ci ri-guarda, che cosa significa Auto-coscienza?

Significa dare inizio, avviare un movimento, un processo, che permette ad una persona l’acquisizione di un sapere su di sé fino ad allora sconosciuto perché inaccessibile alla coscienza. Significa trasformare ciò che era “inconscio” – insaputo – in sapere “cosciente”, in una consapevolezza di cui potrà finalmente disporre per meglio orientare la sua vita e le sue scelte.

Un processo di acquisizione di consapevolezza implica perciò, inevitabilmente e quale sua condizione irrinunciabile, il riconoscimento dell’”esistenza” dell’inconscio. La consapevolezza, infatti, altro non è se non l’esito, il risultato ultimo di un percorso trasformativo: da una condizione d’ignoranza su di sè a una condizione di sapere di sé.

L’andamento, il “farsi” di questo processo cognitivo spesso tortuoso, lungo e doloroso che comporta, per chi lo compie, il graduale smantellamento e il progressivo dis-farsi di un insieme di certezze consolidate riguardanti la propria persona, le proprie azioni e relazioni, il proprio modo, insomma, di stare al mondo, dovrebbe dissuadere dal vizio di usare il termine “consapevolezza” con leggerezza trascurando e/o miconoscendo il suo legame essenziale con l’inconscio.

Lonzi, senza saperlo e senza volerlo, con l’invenzione della pratica autocoscienziale, metterà in moto, come Freud – di cui cita, non per caso, l’esergo virgiliano introduttivo a “L’interpretazione dei sogni” – le potenze infernali (Acheronta):

“Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo”.

Non è dunque un caso se tra le tante testimonianze inquietanti di donne che facevano autocoscienza o pratica dell’inconscio, ve ne siano molte di questo tenore:

“Alcune, messe in difficoltà (…), cercarono l’aiuto di uno psicanalista (…). Noi stavamo muovendo qualcosa che non sapevamo che cosa fosse (…). (Non credere di avere dei diritti, p. 48)

“Noi stavamo muovendo qualcosa che non sapevamo che cosa fosse (…)”.

E quando si muove qualcosa di cui nulla è dato sapere, l’angoscia è assicurata. L’autocoscienza non era dunque – e non è – una passeggiata. Ed è per questa ragione che per promuovere, partecipare e seguire l’andamento di un gruppo di Autocoscienza, un percorso analitico personale/didattico è assolutamente consigliabile, direi, anzi, che è il minimo esigibile.

Affermare, come qualcuna ha scritto, che per dar voce alla soggettività femminile “prima tacitata e omologata a modelli patriarcali”, basti e avanzi enunciare “il primato della relazione tra donne”, basti pensare che tale “primato” sia, di per sé e in tutti i casi, la panacea risolutiva di tutti i mali è, oltre che banale, pericoloso.

L’idea, semplicistica, secondo la quale un’esperienza autocoscienziale fra donne rimpiazzerebbe e sostituirebbe un’esperienza analitica, è smentita da molte testimonianze di donne dalle quali si comprende che le angosce (ansie) che spesso agitavano e si agitavano tra le partecipanti ai gruppi di autocoscienza, erano destinate, in molti casi, e a detta delle stesse partecipanti, a rimanere ingestibili e insolute:

“Un grosso nodo della nostra pratica, il fatto che in questi anni molte compagne hanno dovuto ricorrere all’analisi individuale. Si diceva che la nostra pratica solleva delle ansie, e che queste ansie sono tali che, quando non si intravede la possibilità di (…) risolverle all’interno del gruppo con le altre donne, si ricorre all’analista. Per un movimento che parte dall’esperienza personale, dalla vita affettiva, questa è una grossa contraddizione: la modificazione cioè che noi ci aspettiamo dalla nostra pratica politica avviene altrove, in parte con dei grossi rischi; per esempio quello di nascondere dietro un discorso politico con le donne le proprie fantasie personali e di analizzare invece quello che è un problema legato alla nostra condizione di donne solo come nevrosi e malattia personale. In altre parole, il rischio di invertire le cose (…).

Questo interessante passaggio andrebbe commentato riga per riga. Mi limiterò, in questo contesto, a rilevarne solo alcuni elementi.

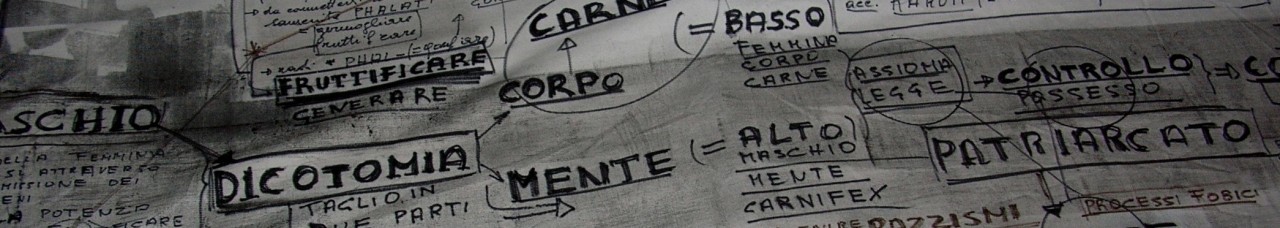

In primo luogo, la “contraddizione” e l’”inversione” di cui si dice, sono soltanto apparenti mentre la loro esistenza è quanto mai reale all’interno di una visione dicotomica tra politico e personale, una visione che il femminismo aveva tentato di superare e che qui vediamo invece ricomparire intatta. Infatti, la scissione tra politico e personale, tra pratica politica da cui ci si aspetta una “modificazione” e le “proprie fantasie personali”, è qui evidente.

In secondo luogo, non c’è un “discorso politico con le donne” dietro cui “nascondere le proprie fantasie personali” così come non ci sono “fantasie personali” completamente scisse da un discorso politico e sociale dentro il quale esse nascono, crescono e si trasmettono.

Le sofferenze “nevrotiche” non sono “malattie personali”, sono, come abbiamo detto e ripetuto un’infinità di volte, “malattie” indotte da un sistema androcentrico malato di androfallocentrismo e produttore, in quanto tale di patologie.