di Paola Zaretti/ Guardare l’albero e non vedere la foresta

“Nessuna passione cova più forte in petto del desiderio di far pensare gli altri a modo proprio…Non l’amore della verità, ma la sete di dominio scaglia fazione contro fazione, e fa desiderare ad una ragion la rovina di un’altra ragion…”

(Virginia Woolf – “Orlando” )

Guardare l’albero e non vedere la foresta

Affermare che i responsabili di quanto accaduto alla ragazza di Melito sono, oltre a quel branco di scellerati, anche altri/e, equivale forse ad affermare che nessuno è responsabile? Comporta forse, questa affermazione, una sottrazione di responsabilità e l’assoluzione di qualcuno? Significa forse assolvere da severa condanna il comportamento di quel branco? No. Significa non accontentarsi di guardare solo “l’albero” senza vedere la “foresta” in cui quell’albero abita e affonda le sue radici.

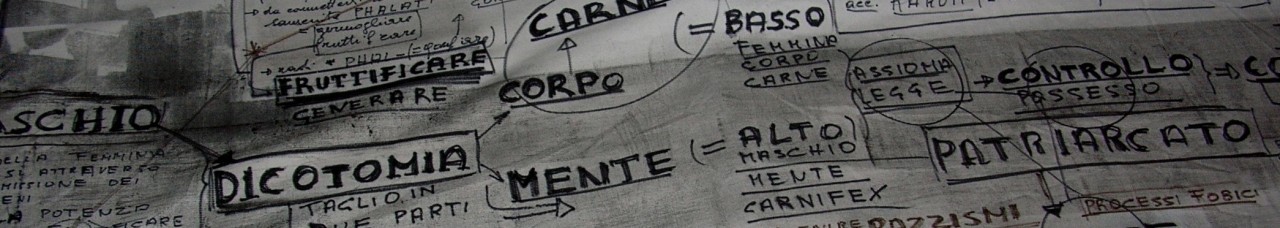

I “mostri” che uccidono e stuprano non spuntano dal nulla o da chissà dove. Non vengono da un altro pianeta. Non sono figli di Nessuno. Sono figli di quel sistema, di quella “foresta” di donne e uomini, di madri e di padri, figli, a loro volta, di madri e di padri e della cultura che li ha forgiati. Una cultura fondata su un sistema di pensiero patologicamente affetto da androcentrismo, trasmesso di generazione in generazione attraverso un ordine simbolico neutro-maschile che esalta il primato virile del maschio e mortifica la donna.

Saperlo – e avere sempre presente come punto fermo il rapporto dell’”albero” con la “foresta” – non costituisce un’attenuante, nè rende meno radicale la giusta condanna nei riguardi di quel branco. Saperlo serve a contestualizzare, a non vedere di quella “foresta” solo “l’albero” e ad avere dunque uno sguardo libero e indipendente da facili schematismi che mai hanno mai giovato ad un’ analisi profonda degli accadimenti e al giudizio che se ne ricava. Si può davvero sostenere che la responsabilità di chi “sapeva” è inferiore, per enormità, di quella di coloro che per la durata di tre anni – Tre – hanno messo in atto quella violenza?

Avevo quasi concluso uno scritto sull’argomento a cui tenevo molto ma che, per qualche errore commesso, è sparito. Faticoso, anzi impossibile, riscriverlo. Riguardava, appunto, la ragazzina calabrese di tredici anni di cui stiamo parlando, periodicamente ma sistematicamente abusata da nove uomini per tre lunghi anni. Ci riprovo, motivata dai contenuti di tanti post pubblicati sull’argomento in cui una malsana consuetudine ormai consolidata a procedere per schemi ed omissioni, sembra avere la meglio.

E poiché sono figlia e madre, c’’è una domanda che voglio fare a me stessa come figlia e che riguarda il complesso rapporto madre-figlia che pure è in gioco in questa triste vicenda sulla quale, per delle ragioni troppo scontate per non essere intuibili, si è operata, di fatto, una censura, si è voluto stendere un velo, in nome della salvaguardia di quella Madre che, a seconda dei contesti e della convenienza, viene esaltata come portatrice e garante di un ordine simbolico materno o ridimensionata/scartata come figura ingombrante e ostacolante la realizzazione della “donna in quanto donna” al di fuori dell’esperienza materna.

Che cosa avrei pensato, come figlia, sapendo che mia madre e l’intera mia famiglia – e non solo – erano perfettamente a conoscenza di quanto mi stava succedendo? Che cosa avrei pensato non vedendo nei miei familiari ma soprattutto nella donna che mi ha messa al mondo, alcuna reazione, alcun gesto concreto di protezione nei miei riguardi, alcuna azione di contrasto a quanto mi stava succedendo? Che cosa avrei pensato nel constatare che, nonostante tutte/i ne fossero al corrente, nessuna misura preventiva e cautelativa veniva presa in considerazione e messa in atto per salvarmi da quell’orribile condizione che, anche grazie al loro silenzio e alla loro inerzia ero costretta a subire? Non avrei forse pensato, tra le tante cose che mi sarebbero passate per la mente, che se tutto ciò che accadeva poteva accadere senza che foglia si muovesse, era perchè che accadesse ciò che accadeva era considerato “normale”? Perché era lecito e legittimo che ciò che accadeva potesse/dovesse accadere? Qual era, se c’era, in quel contesto familiare e sociale, il metro di misura del mio valore di donna – che da quella terribile esperienza avrei potuto ricavare?

Riformulo dunque la domanda: la responsabilità di chi “sapeva” è davvero – come si sostiene – meno enorme, meno grave di quella di coloro che per tre lunghissimi anni hanno messo in atto quella violenza? E perché mai il riconoscimento delle responsabilità di chi “sapeva” dovrebbe comportare la messa in secondo piano o la riduzione delle responsabilità del branco di maschi che ha rovinato l’esistenza di quella ragazza? In che modo rivolgere lo sguardo alla “foresta” invece che tenerlo fisso solo sull’”albero” vorrebbe dire mettere sullo stesso piano vittime e stupratori?

Stupratori e vittime, in un sistema simbolico andro-fallocentrico per definizione, non stanno mai sullo stesso piano anche se di quel sistema gli stupratori – come le loro vittime ma diversamente dalle loro vittime – sono l’inevitabile prodotto.